去年繁育11隻小獐,上海首個獐野外科普教育基地在鬆江葉榭建成開放

2022年3月3日是今年“世界野生動植物日”,上海首個獐野外科普教育基地在鬆江葉榭鎮的浦南水源涵養林內正式建成開放。

一大早,多位熱愛自然的市民跟隨上海市林業部門組織的科普體驗活動來到鬆江葉榭獐極小種群恢復與野放基地,近距離探訪這些百年前在上海消失,如今又“安居樂業”的國家二級保護動物——獐。

獐曾是上海“原住民”,十九世紀八十年代之前,在上海市郊廣泛分布,往后由於生境減少、破碎化和過度捕獵,獐於上世紀初在上海絕跡。

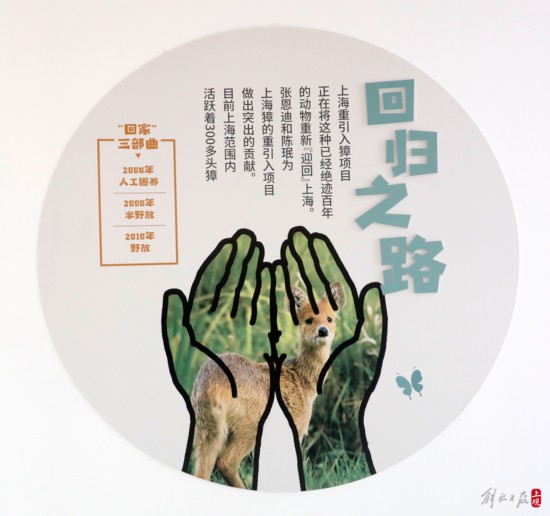

上海市林業總站副站長李梓榕介紹,2006年上海啟動極小種群恢復工程, 重新引進獐、揚子鱷等重點保護野生動物,獐作為其中一員,正式開啟重回故鄉之旅。2007年,從浙江引進的21頭獐放歸於浦東華夏公園飼養並成功繁殖后代。此后,鬆江浦南水源涵養林、濱江森林公園、崇明明珠湖公園等地陸續引進獐,擴大繁殖。

目前,上海境內共有8個野放點,總共生活著約200多頭獐。

獐是非常膽小的動物,一旦聽聞有異動就會立即逃離。想要看到獐,必須屏住呼吸,安靜凝望。

奔跑如風馳電掣的獐。去年五六月份獐子繁殖季,基地新增新生的小獐11頭,今年可望誕生更多小獐。

設在林間的投喂點,水盆和食物盆都標上了編號。周邊有紅外照相機記錄他們的飲食起居特征,以更好進行科研。

根據科研人員的統計調查,截止到2021年底,鬆江葉榭獐極小種群恢復與野放基地內活躍著不少於70頭獐,遠遠超出最初設立的“野放的30頭獐,能建立起可自我繁殖的野外種群,並保証獐存活率不低於90%”建設目標。

“獐顯不凡”科普館,對麝、獐、麂等動物作了對比介紹,同時詳細介紹了獐這一上海“原住民”回歸歷程。

俯瞰上海最大的獐子家園——鬆江葉榭獐極小種群恢復與野放基地,水清林密。

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量