大江東︱ “上海公報”50年:見証“破冰”與“雙贏”

2022年2月28日晚,1972年尼克鬆訪華時中國樂隊演奏的美國樂曲《美麗的亞美利加》,由上海愛樂樂團奏響﹔優美的《梁祝》,由費城交響樂團與兩位中國雜技演員跨越太平洋演繹,引發一次次熱烈掌聲……

當天上午,由中國人民對外友好協會、中國人民外交學會、上海市人民政府和中國美國人民友好協會主辦的“上海公報”發表50周年紀念大會,以線上、線下相結合的方式在錦江飯店小禮堂舉行。中共中央政治局委員、上海市委書記李強出席大會開幕式並致辭,國務委員兼外長王毅發表視頻講話。

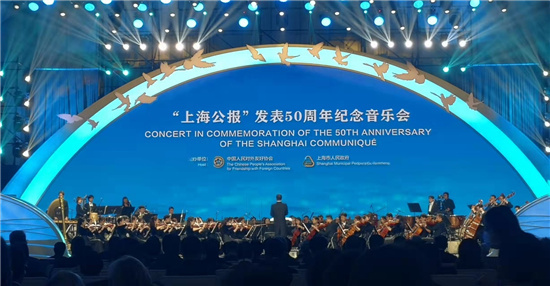

當晚,上海北外灘世界會客廳,中國人民對外友好協會與上海市人民政府主辦了“上海公報”發表50周年紀念音樂會。

紀念音樂會開場,上海愛樂樂團演奏《中美關系合作慶典序曲》。姜泓冰攝

1972年2月28日,也在錦江小禮堂,中美在相互隔絕20多年后,簽署發表《中美聯合公報》﹔如今,中美各界人士共同回顧50年前震撼並改變了世界的中美“破冰”歷程,回望歷史,啟迪前行。

“上海是中美關系發展的參與者、見証者,也是兩國各領域交流合作不斷深化的重要橋梁和紐帶。在上海發生的許多鮮活故事充分表明,推動中美關系健康穩定發展,是雙方最好的選擇,是兩國人民的共同願望。”李強說。

“上海公報”50周年紀念大會上,國務委員兼外長王毅致辭。陳正寶攝

歷史漸行漸遠。作為“上海公報”發布地,上海留下了許多重要史實和珍貴記憶。大江東走近歷史親歷者,聆聽“上海公報”背后的故事,發現中美友好合作交往50年的“上海足跡”“上海力量”。

錦江記憶:“中美關系從這裡起步”

50年前的上海錦江飯店小禮堂,坡頂、粉牆,質朴的中式風格,與1997年整修后的平頂、紅磚的典雅風范大不相同。

1972年2月21日至28日,美國總統尼克鬆率領龐大代表團訪華,“改變世界”的一周,出入境都在上海。上海市人民政府外事辦公室原主任助理、81歲的夏永芳回憶,2月21日,尼克鬆總統乘坐“空軍一號”專機抵達上海虹橋機場,短暫停留后去北京。“尼克鬆總統仔細端詳候機廳牆上懸挂的按毛主席手跡放大的巨幅七言律詩《長征》,還品嘗了錦江飯店准備的小點心,其中蝦仁小餛飩鮮美可口,他吃了六隻,贊不絕口。”

1972年的錦江飯店小禮堂。活動主辦方供圖

2月27日,尼克鬆總統一行278人在周總理陪同下,自杭抵滬,進行一天的訪問。夏永芳回憶,尼克鬆在當晚宴會祝酒說:“公報只是一個開始,今后要做的更重要的事情,是建造一座跨越16000英裡大洋和分隔了我們22年的橋梁。而要做到這一點,就需要做比公報裡所寫的多得多的事情。”

尼克鬆總統下榻的錦江飯店總統套房(經過改造)。活動主辦方供圖

當時,尼克鬆總統下榻錦江飯店貴賓樓16樓。1993年,他第三次訪華,因貴賓樓大修而住在別處,仍要求專程到錦江飯店看一看。一進大門,他就指著小禮堂說,“中美關系就從這裡起步的!”

85歲的何招法,當時在貴賓樓工作。他說,總統夫婦對房間內的紅木貝螺家具反復鑒賞,其夫人對紅木琴桌上的“波斯貓圖案手工雙面刺繡”擺件情有獨鐘。2月28 日午后,總統及夫人離開前,上海市政府領導把陳逸飛《周庄雙橋》油畫,作為紀念品送給尼克鬆總統。

錦江飯店根據歷史資料復原的1972年2月28日國宴餐桌。姜泓冰攝

鳳凰毛毯“國禮”與進博會“天價”羽絨被

“上海公報”發表50周年紀念大會上,東方國際集團董事長童繼生講述了“鳳凰毛毯”當國禮的故事。

1972年尼克鬆首次訪華,上海第一毛紡廠牽頭制造了300 條“鳳凰牌”高級全毛提花毯,上面有象征中華民族吉祥的牡丹、菊花等7隻花型,作為國禮贈送客人,余下來的毛毯以高出普通毛毯3 倍以上的價格,在上海市百一店、十店銷售,一上櫃即搶購一空,鳳凰牌毛毯聲名鵲起。上世紀七八十年代,江浙滬年輕人結婚,鳳凰牌全毛提花毯是時髦的嫁妝之一。

童繼生回憶說,50年前,中國與美國的貿易額是零。1994年初,上海市政府決定將外貿“五朵金花”,即絲綢、服裝、紡織、針織、家紡5家專業外貿公司合並經營,成立東方國際集團。現在,集團對美進出口額年均超百億元人民幣,佔集團全球貿易總出口額近1/4。第四屆進博會上,美國藍嶺集團帶來一款售價72萬元人民幣的“天價”羽絨被,6天賣出3條。東方國際下屬紡織品公司與之簽署了600萬美元的訂單。

“‘上海公報’發表50年,從最初的禮尚往來,到貿易、技術和資本往來,到如今的文化和消費往來,我們親身體會到:中美兩國合作交流有很強的基礎和很深的淵源,也有很強的互補性,合作共贏是必然。”童繼生說。

因作為國禮而曾風靡江浙滬一帶的鳳凰毛毯。受採訪者供圖

上海人開始學英語,美國老人搜尋華工姓名

中美關系破冰,也是影響普通上海人的重要事件。

作家陳丹燕回憶,1972年2月27日是個艷陽天,她家所在的馬路卻沒人將衣服晾到外面,因為得到通知,美國代表團車隊會經過。

尼克鬆離開后,陳丹燕的媽媽說:“准備請個老師教你學英語。”結婚時,媽媽准備的嫁妝,也有一條與國禮同款的鳳凰毛毯。

2017年,陳丹燕和家人一起尋訪美國“華工之路”,找到一座紀念華工的博物館,一面牆上滿滿都是中國人的姓名。館長是位年邁的美國人,他說,很多華工定居美國后,往往改成美式名字,久而久之,中文原名便湮沒了。為了紀念為美國城建作出巨大貢獻的華工,他通過各種渠道收集華工的中文原名,以示不忘過去。“中美人民的友誼、人與人之間的善意始終存在,將支撐我們攜手走向未來,共同推進人類和平與發展。”

作家陳丹燕。資料照片

50年前“被選中”,如今亞太區總部在浦東

霍尼韋爾中國總裁兼航空航天集團亞太區總裁林世偉(Steven Lien)向媒體介紹,尼克鬆當年訪華,應中國政府之邀,美國政府從10個領域推薦精英企業來華推動兩國雙向交流,霍尼韋爾UOP公司是煉油石化領域唯一被選中的公司。

得益於中美經貿領域合作交流,作為最早在中國發展的外資企業之一,霍尼韋爾不斷深度參與中國經濟建設,推動科技創新和產業升級。改革開放以來,霍尼韋爾在中國的投資進入快車道,2003年將亞太總部遷至上海,又設立了公司在亞洲最大的研發中心。2016年,公司增資1億美元擴展浦東的亞太區總部和中國研發中心,支持公司中國業務持續增長。“霍尼韋爾是中國改革開放的見証者、參與者和受益者,中國市場是我們重要的增長之源。”

99歲高齡的基辛格博士在“上海公報”發表50周年紀念大會上發表視頻講話。陳正寶攝

教育醫療合作與人文交流,始於50年前的跨越

在“上海公報”50周年紀念音樂會上,曾任復旦大學副校長、上海醫學院院長的桂永浩說,當年,他曾在上海市少年宮與小伙伴一道接待來訪的尼克鬆總統夫人。“代表團有位醫生和我交流了很多,恢復高考,我就選擇了學醫。”

紀念音樂會上,桂永浩等50年前親歷者亮相。姜泓冰攝

上海紐約大學常務副校長雷蒙(Jeffrey Lehman)講了他的“中國情緣”。他小時候生活在華盛頓郊區。1972年,“上海公報”發表六周后,中國乒乓球隊到訪美國,他在現場,第一次看到有人將乒乓球打得那麼快,記憶深刻。

“25年前,我作為美國法學院院長代表團的一員首次來中國,感覺很熟悉,從此積極加強美中大學間的交流。我已在中國工作生活了14年。今年是上海紐約大學建校10周年,我很自豪,我們成為第一所中美聯合大學。”雷蒙說,上紐大學生一半來自中國,另一半來自世界各地,每個中外學生都有異國室友﹔60%的老師來自美國,其余來自其他國家。

對復旦大學附屬華山醫院院長毛穎來說,中美關系“破冰”,讓中國頂尖醫學人才有了國際化成長空間。華山醫院正在推進大手筆、高層次、梯隊化的國際人才培育計劃,從2016年起,醫院有5批97名臨床科室骨干參加由哈佛醫學院舉辦的全球臨床學者科研培訓項目﹔2018年,復旦大學上海醫學院與哈佛醫學院共同打造針對臨床師資隊伍的培訓課程,華山醫院選派了4批22名臨床教學骨干參加。此外,華山醫院與麻省總院、梅奧醫學中心、克利夫蘭醫學中心等頂尖醫療機構都有臨床醫護培訓等項目合作。

“我希望,能創造出一個中美乃至國內外醫生有效互動的生態系統,提高同行間交流合作的能力,更好服務大眾。”毛穎說。

2019年1月28日,上海作曲家龔天鵬原創的《第十交響曲一一京劇幻想》在美國費城金梅爾音樂廳舉辦全球首演,由費城交響樂團和上海愛樂交響樂團聯袂演出。圖為京劇大師尚長榮應邀登台致詞。滕俊杰供圖

新海灣大橋和上海中心,合作共贏

上海振華重工集團南通振華重型裝備有限公司副總經理吳韻,曾任舊金山—奧克蘭新海灣大橋修建項目經理。這是世界同類鋼結構橋梁中技術難度最高、造價最貴的項目之一,也是美國西海岸的地標建筑,設計復雜,施工難度高。在國際招標中勝出的振華重工出資50萬美元制作了一個模型,並由此發現設計中的重大問題。此后,美方不斷優化設計,振華重工建造者努力提升工藝、焊接技術等解決問題。“為完成這個項目,我們有2000名焊工通過國際焊接資格証,培養了100個持証的焊接工程師,美焊接協會也將其標准推廣到中國,拓展了影響。”大橋開通典禮上,美方業主說:“你的成功就是我的成功,我們相互成就,都會成功。”

“我多次開車駛過新海灣大橋,沒想到是‘中國制造’!”上海中心大廈首席設計師馬溯(Marshall Strabala)特地向吳韻致意。

馬溯與中國的淵源也始於50年前。“尼克鬆總統到訪中國,小學老師說全世界每出生3個人就有一個是中國人。我回到家就宣布自己是中國人,因為我是家裡第三個孩子。”1994年,馬溯參與中國建筑項目,2006年起駐足上海,成為上海最高的城市地標建筑設計者。“我特別自豪,上海中心大廈被很多人理解為中國建筑,它像是雙層保溫瓶,有很好的節能性。”馬溯喜歡從上海中心大廈辦公室張望陸家嘴,欣賞城市美麗的天際線,也喜歡在城市步行。“50年前富有智慧和遠見的中美領導人意識到,中美在一起可以做成很多大事,世界會變得更好。隨著中國經濟發展越來越成熟,未來會更多實現雙贏。”

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量