大江東︱默室求深,閉舟問遠 他們激活千年山川

暮冬,薄寒,復旦園。

走進李曉杰教授辦公室,他從滿坑滿谷的書中探頭,淺笑,開言便談《水經注》:

“清人說它‘妙絕古今,誠宇宙第一奇書!’是咱們中國1500多年前的百科全書!”

“你看《胡適文集》,這四卷都是水經注版本研究!我們《古本與今本:現存<水經注>版本匯考》封面幾個字,就是集胡適的,也算致敬。”

書架上,挂著幅友人所贈篆字對聯:枯槐聚蟻地,秋水鳴蛙天。

幽微之地,別有洞天,通古今,達四海。在工程浩大的《水經注校箋圖釋》裡,秋水照影,枯槐蟻國,聽取歷史深處蛙聲一片……

復旦大學歷史地理研究中心教授李曉杰團隊,板凳甘坐十年冷,將艱深的水經注研究,做出了世界級水平。

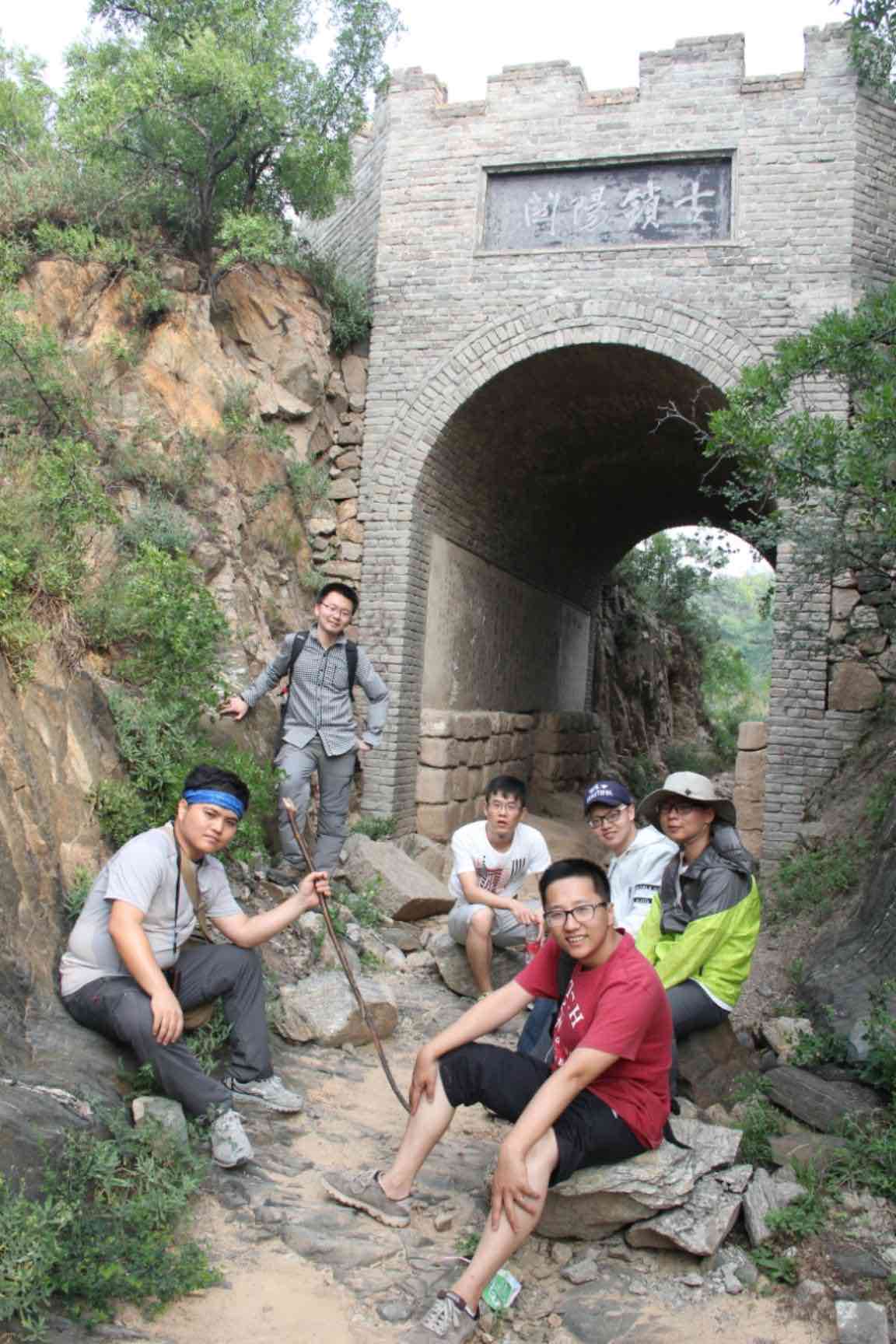

李曉杰(前排右一)和團隊成員在討論漢魏洛陽城遺址。黃學超 攝

“圖”說華夏——源自先人的浩浩湯湯,流到李曉杰團隊案頭

2022年1月7日,臨近寒假的最后一次討論。“借”來的臨時會議室,10多平米,被13名團隊成員和一摞摞比人高的圖書資料塞滿。

《水經注》記載的江都縣城究竟何在?龔應俊晒出文字証據、示意草圖,其他人也亮出線索,佐証,反駁,“破案”——一周兩次的討論會,在過去11年裡,解開成百上千個千古謎團。長條桌旁散坐的“神探”,化為這套大書扉頁的名字:李曉杰、黃學超、楊長玉、楊蕭楊、楊智宇、王宇海、屈卡樂、韓虎泰、龔應俊……

話說從頭。

近兩千年前,《水經》作者,俯仰天地,為水作記。以8700字,敘137條河川,寫就中國第一部較完整的記述河流水道的小書——《水經》。

1500年前的北魏孝文帝時期,封疆大吏酈道元因得罪權貴罷官,遂專“注”《水經》,廣搜博引,爬梳提抉,把一杯清茶的底料,做成煌煌30多萬字“滿漢全席”。雖偏居北朝,筆下仍是西漢統一時的河川城邑,更囊括郡縣、人物和歷史掌故、建筑碑刻……“不是酈道元,很多河流、人事、細節,就湮沒了。”李曉杰說。

涓滴源自桑欽,經酈道元之手沛然豐盈的這道“水”,逶迆流到李曉杰案頭。

11年前,他在課堂講到《水經注》,說者滔滔不絕,聽者津津有味,學生不由高山仰止,“老師能不能單講講水經注?”

為師者心念一動,一猛子扎“水”裡,再難自拔。曾有學者來勸:工程太浩大,吃力未必得好。楊守敬珠玉在前,你們能超越?

《水經注》涉及河流、湖泊、陂、澤、泉、渠、池等水體多達3000多條,記載城邑2800多座,古都180余座。河流改道、城邑荒廢,有些記載翔實,有些隻言片語,要逐一考証“復原”,其難其繁,望而生畏。清末楊守敬著《水經注疏》,是中國沿革地理學高峰,所繪《水經注圖》雖只是示意圖,已是研究隋唐前中國史的必備工具。

李曉杰較上勁了,“現在的學術水平和技術手段,清代比不了。我們能在比例尺地圖上復原出精准圖!”

一較勁就是11年。沉寂於線裝書上的淋漓文字,被他們用“望遠鏡”和“顯微鏡”,一一比對復原重繪,早已消失的水道、水名以及水利工程也被逐一“打撈”,纖毫畢現……

為什麼要花這樣的水磨功夫“圖說”?

譚其驤先生說,“歷史好比演劇,地理就是舞台。找不到舞台,哪裡看得到戲劇!”李曉杰深以為然,“再復雜的歷史現象和研究成果,都能通過地圖明確起來。”地圖,在中國學人著述中常常是配角插圖,這一回茁然而成主角。

40年前,著有8大冊中國歷史地圖集的譚先生,就大力倡導系統研究《水經注》﹔他的弟子、研究中國行政區劃通史的周振鶴,多次呼吁重現公元6世紀以前中國的河流水道體系以及人文地理景觀,為當今山川治理與景觀改造提供重要參考,“當代歷史地理學研究如果還有新的重大突破,《水經注》研究必佔其一”。

先師言之諄諄,周先生弟子李曉杰行之有恆。

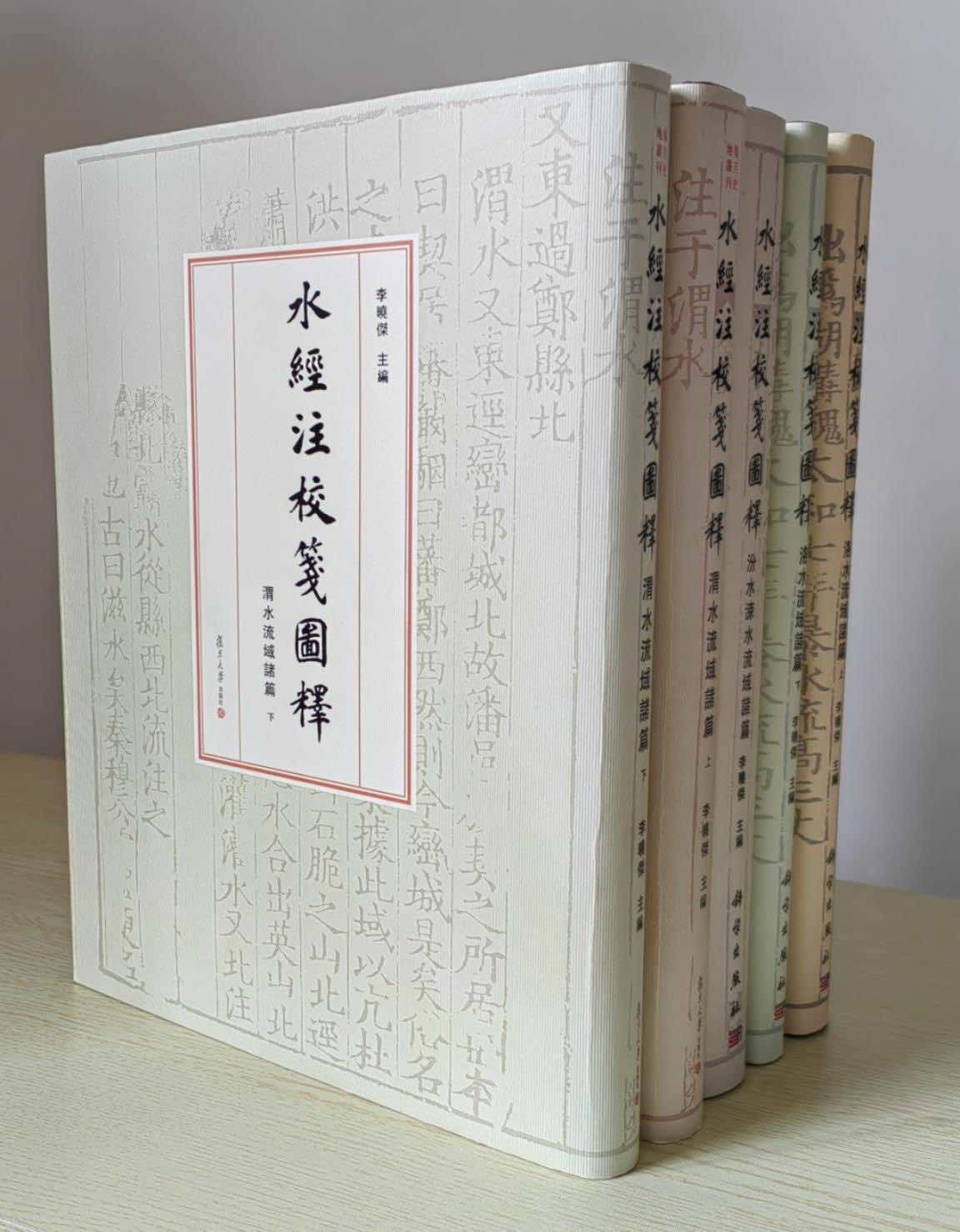

然而,“酈學”被視為歷史地理學最難的學術工程之一,《水經注》上幾千條水體和幾千座城池,准確方位在哪裡?從渭水到洛水、汾水、涑水,再到眼下研究的淮水,李曉杰團隊精研11年,細細還原——《水經注》系列研究已有六卷成果集冊出版。

千年前奔流的萬裡河川,鮮活史事,“活”在了當下,潤澤了今人。

李曉杰團隊《水經注》成果集冊出版。楊智宇 攝

破譯“天書”——下笨功夫,用潮技術,讓老樹發出新枝

第一次聽李老師講《水經注》,楊長玉覺得他很新潮——古籍課作業哎,卻要求用畫圖軟件,在比例尺地圖上畫出舊時江河城邑。而新軟件問世,嘗鮮的總是他,“還是我們團隊第一個用微信的!”

李曉杰把手機遞過來,有圖有真相:“你看,這是早已消失的洛陽著名引水工程——千金堨的3D復原圖,我做的!”這一張動圖,要耗盡他和他的團隊不計其數的文字校勘、交流爭執、實地考察……為此,他自學建筑師用的3D建模軟件,和學生反復推演“千金堨”的等比例形制圖,從各種方向推導匯集,逐步成型,終於再現千年前借力自然的工程形制。拿給幾位水利專家看,不約而同說:“應該就是這個樣子!”

“文本讀不出來的畫面,用科學考証、創新方法呈現了!這是我最大樂趣”。李曉杰說。

自宋代始,《水經注》傳抄刊刻過程中便出現較多散佚,版本多達70種,以哪個為基准?“重繪、重寫,兩項工作同步進行,”團隊從傳承線和參考線兩個脈絡,梳理出《水經注》版本“家族”譜系,完成了胡適當年想做而沒做成的事!

現存最早版本——南宋初年刻本,隻有11卷殘卷,沒一頁完整,有些殘頁缺失過半。討論時,每個成員都捧著幾個版本,逐字逐句比對。為了一個地名的勘校,常花半天時間,爭得面紅耳赤。破譯“天書”,反復考証,一個字一個字補齊。

旁人看著枯燥,他們卻橫生妙趣。從古代文獻、考古發現、高清地圖,實地考察、尋村訪舍,甚至方言俚語中尋找,裡面藏著破解山河謎團的諸多線索。

2015年,渭水研究初稿已成,真正付梓卻是兩年后。從字體到排版,從索引圖、示意圖到全圖,一遍遍比照修改。封面要不要以南宋殘卷為底、以紅色框襯底,都做了細致考量。聽取日本學者建議,又標識了河流關鍵節點經緯度……

歷史學者姚大力評價道,“精細地追尋文本的內在線索和創造性想象力,在這裡被有機地糅合在一起,是本書最精彩的發明之一”,傳統治學方法和新技術手段有機“嫁接”,讓歷史地理學老樹抽出新枝。

李曉杰團隊部分成員在考察山西運城虞坂古道。(資料圖片)

俯仰天地——眼見為實,用腳破案

紙上得來終覺淺。眼見為實,用腳“破案”。

《水經•河水注》記載:“河水又東,右合門水,門水即洛水之枝流者也。洛水自上洛縣東北,於拒陽城西北,分為二水,枝渠東北出為門水也。”門水今稱弘農澗河,學界一直認為酈道元“門水自洛水分出流入黃河”說法有誤,但又解釋不通門水的源頭和止點。

門水會不會是兩條河?一支入黃、一支奔洛?酈道元悶頭寫書,親歷並不多,主要是看圖文資料,難道誤把兩條河當成一條河?團隊先大膽假設,再小心求証。

比照大量文獻資料和地圖信息后,團隊奔赴現場。沿著弘農澗河支流西弘農澗河逆流而上,走到河南靈寶市朱陽鎮倉朱峪口,發現了峽谷轉彎的地勢。而今雖成礦山,地貌和書中記載相去甚遠,但山體走向清晰可見。爬上礦山,能清楚看到,西弘農澗河流入黃河、西峪河流入洛水——又破一案!

10年裡,他們走過華夏文明的搖籃——渭水、汾水、洛水,常一走就是大半個月。“行李全背身上,徒步十幾裡也不累,有太多迫不及待求解的好奇啊!”晚上,楊長玉常寫日志到深夜兩三點,發郵件給李曉杰,在老師指點下調整攻略。次日一早便奔赴下一個考察點。

黃學超、楊智宇,都是內向宅男。在故紙堆裡摳字眼甘之如飴,走村入戶和陌生人聊,卻難於登天。做洛水研究時,尋找“湮陽城”,走到伊川縣白沙鎮下磨村,兩人紅著臉硬著頭皮,從村頭問到村尾,不得要領,太陽快下山了,又聽不懂方言,十分惶急。終於,一位老村民說,這裡叫“閻王城”——與“湮陽城”諧音,時間推移,“湮陽”演變成“閻王”。

李曉杰團隊部分成員考察山西文水縣子夏山隱唐洞。(資料圖片)

薪火相傳——有遠見、能包容,再難也要做下去

60后李曉杰,帶出一支80后、90后“酈學”傳人。

他告誡學生,“敢挑戰、會想象、肯較真,否則做不出好的學術”。

楊長玉第一次畫《水經注》圖,熬了個通宵。一張圖修改幾十遍都屬尋常,“李老師是完美主義者,常讓我們抓狂”。

2018年,她博士畢業,到雲南民族大學歷史系任教,指導學生寫論文,還會想起當初李老師給她改的論文,從文章框架到行文表述,從遣詞造句到標點符號,精益求精。

有學生將研究成果發在一個學術評價較低的刊物,李老師很生氣,“對自己的研究成果就這麼不自信?”

在楊長玉眼裡,李曉杰的學術范式,除了像偵探一樣對學術問題“錙銖必較”,對學術價值孜孜以求,更有遠見卓識的學術眼光和包容寬廣的學術胸襟。“他從不問學生的背景出身,隻要對《水經注》感興趣肯鑽研,來者不拒。”

楊蕭楊從清華大學電子信息工程專業畢業,頂著羨慕的目光,進了IT大廠,卻惦著流過童年的永定河。10年前,辭職報考復旦歷史地理學專業研究生,他要圓大江大河研究夢想。於是不時來旁聽討論,李老師不見外,“這位同學也說說。”小楊開口,讓人刮目——一個搞軟件的,訥於言,卻對《水經注》見解獨到。

小楊圓了夢。憑著超常記憶力,成為組裡的活字典,哪段文字出現在哪個版本,哪個地名出自哪一卷,他信手拈來。還時不時靈光乍現,提出“門水另有源頭”就是他。

李老師果然慧眼識才。

黃學超高中就迷《水經注》,曾手抄全書,“默室求深,閉舟問遠”,總想穿越時空與酈道元對話,卻不知從何說起。李曉杰為他叩開學術堂奧,站到酈道元面前也不再怵,“我的人生和性格都改變了”。

有一回,團隊實地考察走到鴻門宴遺址,西安市臨潼區新豐鎮附近,鮮為人知的是,附近曾有一座陰盤驛城,酈道元在此被設計害死。凶手蕭寶夤的名字,在《水經注》出現過。“寫書時,他無法料想將來,但盡力去還原曾經。讀之行之,心有戚戚焉!”那一刻,黃學超與酈道元心心相印。從前,小黃不愛出門,現在卻渴望行走山河,探秘解謎。

鐵打的先生,流水的弟子。團隊人才迭出,有繼續深耕《水經注》的,也有離開學術圈的。

有人問李曉杰,打了井也見水了,你還會掘下去嗎?

他毫不猶豫。

眼下的淮水研究,遭遇更大挑戰。比起渭水等北方山谷間的河流,平原河流搖頭擺尾,變動不居,水體星羅棋布、縱橫交錯。他們想用遙感技術輔助,積累足夠多的數據,再做動態復原,把河流的歷史變遷用3D動畫展示……

“先易后難,我們一直希望有固定的班底,為將來做黃河、長江的研究鋪路。”李曉杰雄心萬丈,也盼有更多人手,更多時間。“到退休,我肯定還做不完《水經注》的諸水,但絕不半途而廢。”

李曉杰緩緩撫過牆上那幅中國地圖,仿佛再現戴望舒的詩:

我把全部的力量

運在手掌

貼在上面

寄與愛和一切希望

這長白山的雪峰

冷到徹骨

這黃河的水夾泥沙

在指間滑出……

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量