上海科學家發現動脈粥樣硬化治療新靶點

東方網通訊員孫國根、記者劉軼琳2月28日報道:近日,在國家自然科學基金重大研究計劃重點項目、上海市科委科技創新行動計劃、上海市優秀學術帶頭人項目和上海市浦東新區衛健委學科建設項目等支持下,歷經6年,復旦大學基礎醫學院孟丹教授科研團隊與復旦大學附屬浦東醫院余波教授臨床團隊合作的一項納入156例頸動脈粥樣硬化病人樣本的研究首次發現,“血管內皮細胞內的BACH1基因”在動脈粥樣硬化的形成及血管炎症中發揮重要的“主凶”作用,這一成果為治療動脈粥樣硬化等心血管難題提供了新靶點。相關研究論文近日已發表在國際學術期刊《循環研究》(《Circulation Research》)上。

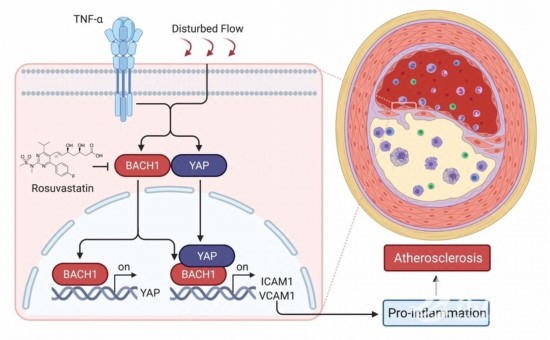

示意圖說明:振蕩血流剪切力或炎症因子刺激人血管內皮細胞BACH1與YAP的結合並進入細胞核,BACH1促進YAP及黏附因子的表達,促進血管炎症和動脈粥樣硬化的發生和發展﹔他汀類藥物可抑制內皮BACH1的表達發揮抗動脈粥樣硬化的作用。

據悉,心血管疾病已成為全球居民死亡的首要原因,動脈粥樣硬化是心血管疾病的最主要病因,它可導致心肌梗死、腦卒中、主動脈瘤等致殘、致死性后果。血管內皮細胞功能紊亂和血管炎症是動脈粥樣硬化發生的首要環節。

“動脈粥樣硬化”是指動脈內壁血脂(主要為膽固醇)、鈣沉積物等積聚而形成的斑塊,隨時間增長導致血管壁增厚或硬化,是心臟病和中風的主要原因之一。

孟丹介紹,雖然全基因組關聯研究已發現與冠心病發病相關的多個基因多態性位點,為冠心病的易感人群及患者的預防及診治提供了新的依據,但這些多態性位點影響動脈粥樣硬化發生的機制一直未搞清楚。

為此,孟丹、余波團隊攜手開展研究。他們首次發現BACH1基因是致病“主凶”,它的表達與冠心病發病風險相關,並發現BACH1基因在人頸動脈粥樣硬化斑塊中和小鼠的主動脈粥樣硬化斑塊中都呈現高表達。人體的血液循環在正常情況下屬層流模式,但在血管分支處、創傷部位等血流擾動區域會形成“湍流”。團隊研究還發現,“湍流”帶來的血液與血管內壁摩擦力會增加內皮細胞BACH1基因的表達,進而促進調控因子YAP基因表達和血管的炎症反應而導致動脈粥樣硬化的發生。

研究團隊為了驗証其研究成果,敲除了小鼠血管內皮細胞的BACH1基因,結果發現小鼠的主動脈和頸動脈粥樣硬化病變縮小,炎症減輕。表明BACH1在動脈粥樣硬化的發生發展中扮演著非常重要的“主凶”角色,也証實BACH1基因可作為治療動脈粥樣硬化潛在的新靶點。

余波表示,目前,他汀類藥物是治療心血管疾病的一線用藥,屬於臨床一類廣泛使用的口服降脂藥物,可治療動脈粥樣硬化。他們的研究還發現幾種用於胮血脂的他汀類藥物可抑制BACH1及炎症因子的表達,進而抑制動脈粥樣硬化的發生發展。

該研究揭示了他汀類藥物抗動脈粥樣硬化的新機制,BACH1抑制劑有望為防治動脈粥樣硬化提供新的方向,BACH1或可成為防治心血管疾病的新靶標。

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量