大江東︱“問天艙”升空,如何實現太空“養魚自由”?

7月24日,長征五號B火箭在海南文昌成功發射升空,運載著問天實驗艙,奔向天宮太空艙。“問天艙”是中國空間站首個實驗艙段,是常年有人照料的空間站實驗平台。未來,在這個新“實驗室”裡,航天員將操刀新的太空實驗,其中就包含萬眾期待的太空養魚。

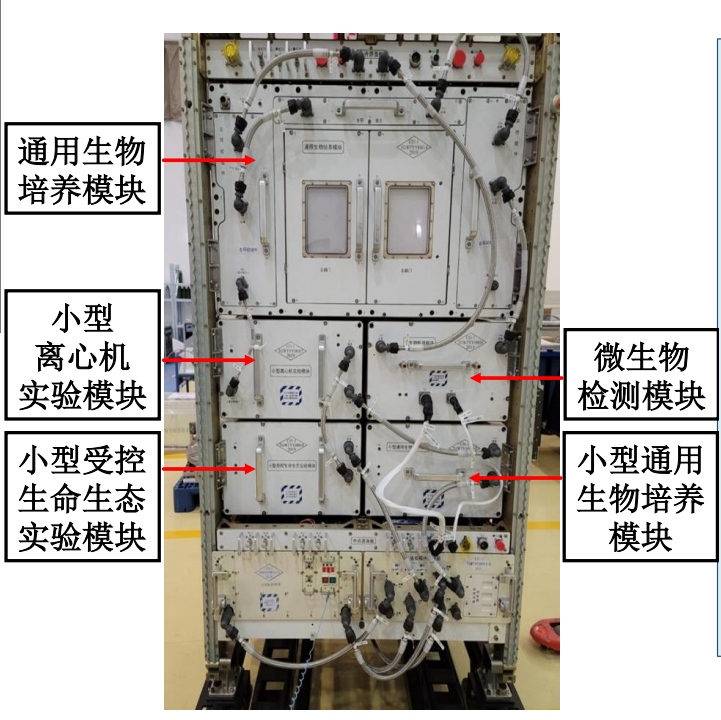

據悉,“問天艙”主要面向空間生命科學研究,配置了生命生態、生物技術和變重力科學等實驗櫃。其中,中科院上海技術物理研究所空間生命科學儀器研制團隊主要負責研制生命生態、生物技術兩個實驗櫃核心實驗系統。

這個集成打包的大實驗櫃子,就像一個行李架。5個生命生態科學實驗模塊和4個生物技術科學實驗模塊,好比一個個封裝好的行李箱,被整齊疊放在“行李架”上,用於太空養魚的小型受控生命生態實驗模塊是其中之一的“行李箱”。它們坐在“問天艙”裡,平穩地來到太空,等待“問天艙”和天宮號空間站順利對接,一個屬於中國人的太空實驗室正逐步配齊、日臻完備。

太空如何實現養魚“自由”?近日,大江東工作室走進中科院上海技物所,聽空間生命科學儀器研制團隊講述他們與生命科學空間實驗的故事。

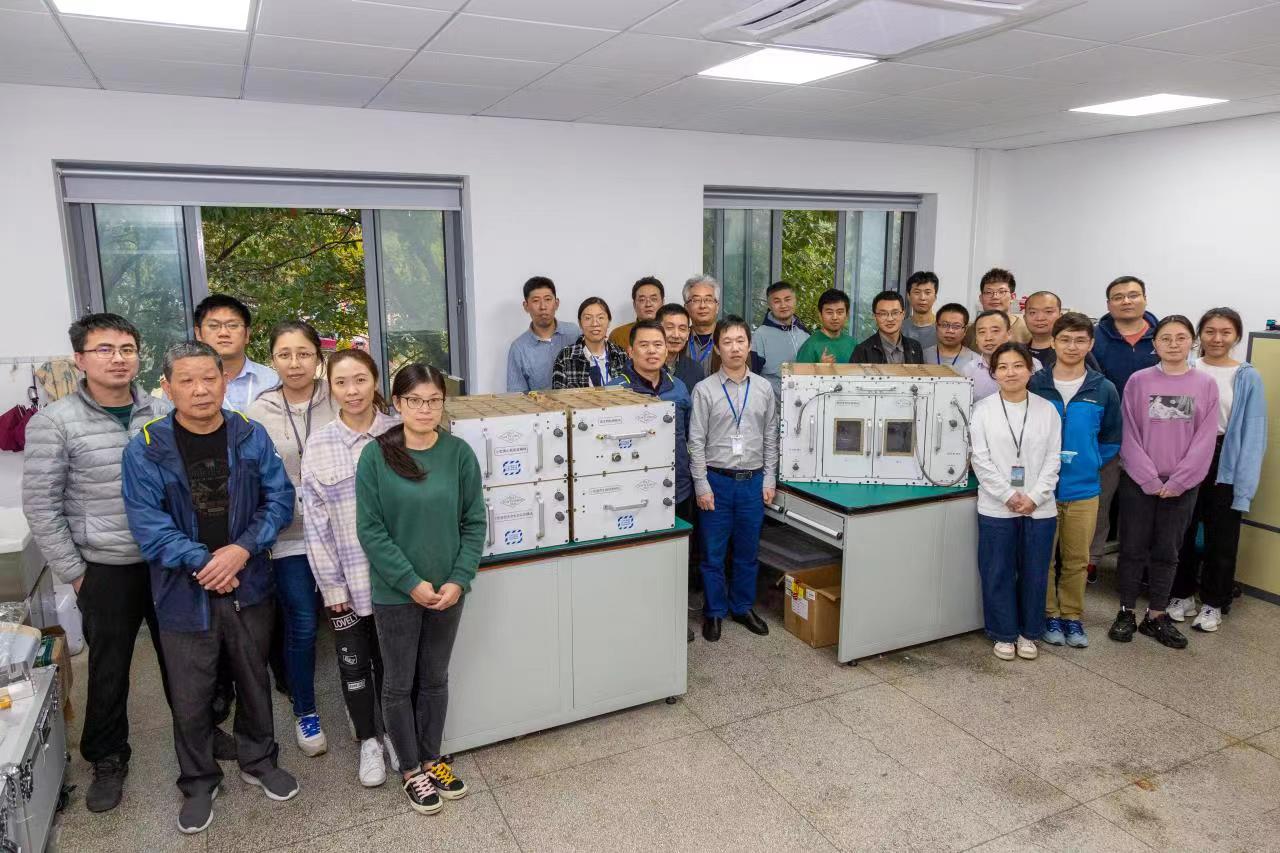

中科院上海技物所空間生命科學儀器研制團隊

為太空造魚缸

開啟太空養魚的項目,要追溯到8年前,當時籌建中國空間站的各項工作都在緊鑼密鼓地進行中,上海技物所承擔了其中重要的生命生態、生物技術科學實驗系統研制。那時,25歲的田清剛加入上海技物所,作為一名機械設計專業的畢業生,他從未想過自己能從事空間技術方面的科研,既感到無上光榮,又被一股新鮮有趣的勁兒深深吸引。

科研人員要實現在一個失重的水族箱裡,自動對魚類喂食、氧氣平衡控制、溫度控制、光照控制等,模擬出和地面池塘一樣的生存環境,藻類在“陽光”下健康生長,魚兒能在太空中存活並繁殖產卵。LED燈為藻類提供光照並模擬日夜更替,監控攝像機記錄魚的存活狀況,配置的水循環系統還可以監測水的pH值、水溫、溶解氧、電導率等參數,同時,所有的數據都要傳輸到地面進行監測和分析。

“提出‘養魚’科學實驗構想的是中科院武漢水生所,我們要做的是把這些構想變成現實。”田清說,與地面上的魚缸完全不同,太空魚缸是密閉的,喂食、撈魚卵,這些在地面上易如反掌的事,在太空的失重狀態下,會變得異常艱難。研制過程中,團隊遭遇了諸多困難,很多環節經過了數年反復論証、試驗。比如,自動投喂魚食的設計。

“航天員在空間站裡的時間安排非常緊湊,除了空間站日常的維護工作和鍛煉身體保持好的狀態,他們要做大量的空間實驗。靠航天員一天幾次投喂魚食是不現實的,一定要做出自動投喂裝置。”田清說,團隊首先要解決魚食的形狀問題,顆粒狀、木屑狀的魚飼料在太空條件下無法投喂,怎麼樣才能把魚食妥妥地送進密閉容器裡呢?

30人的團隊幾番腦力激蕩,最后想到了把魚食做成方便擠進魚缸的牙膏狀。可做出來的膏狀魚食因為加了大量粘稠劑,氣味變了,魚兒壓根不吃。團隊又和武漢水生所的王高鴻老師一起做了大量的魚食成分改良試驗,最終成功“馴服”魚兒接受膏狀魚食。

食物的形狀解決了,新的問題又來了,怎麼送進水族箱?團隊先用了彈簧自動彈射的辦法,投喂的自動化問題解決了,可裝魚食的“子彈進匣” 環節,仍需勞煩航天員動手。他們又試了電梯式旋轉送入的方式,定時定量自動投喂,可如此一來就需要把食物預埋進培養盒,限定了實驗周期,如果實驗進程延長,魚兒后期有可能會出現沒有食物吃的情況,實驗的抗風險能力降低。

在將近一年的摸索后,他們終於研制出一套自動監測魚兒生長變化並自動喂食的智能系統。

直至2019年,整個水族箱樣品才研制出來,開始做模擬太空環境的養魚實驗。一升多的水,放入適量水藻、兩雌兩雄4條斑馬魚,2019年春節前一周,田清原本打算把實驗系統調試平穩后,回老家過年,豈料系統一直不穩定,由於沒把准水藻產生氧的規律,水裡的溶氧值忽高忽低,魚兒時不時翻肚子。水藻放多了還是少了?光照強了還是弱了?值班的團隊成員一點點地試驗,一直摸索到了大年初六。此后一個月,系統逐步穩定。田清和他的伙伴們寸步不離,就這樣一直守著這些魚兒們度過了一個難忘的春節。

從前沒養過魚的田清,為了觀察魚的習性,更好地調試設計系統,就在家裡添置了一個大魚缸。在“問天艙”發射升空之時,團隊成員們仍堅守在上海技物所裡,持續優化太空魚缸。“地面的模擬實驗做得越充分,數據越好,天上的突發狀況才會越少。”田清說,這次“問天艙”先把設備送上去,做通電測試,如果一切順利,魚兒很快也會被送上太空。

中科院上海技物所研制的生命生態科學實驗系統

托舉科學家夢想的人

7月20日下午,在空間應用系統測控大廳裡,上海技物所空間生命科學儀器研制團隊成員丁昆正在參與發射前各系統的協同演練。這是他自3月19日離開上海、連續出差的第123天。

120多天裡,從南到北、從發射場到控制中心,他輾轉多地,從實驗樣品篩選、樣品裝載、系統聯調測試和發射前的最后沖刺。疲憊難掩丁昆的興奮,電話裡聲音洪亮、中氣十足:“就拿太空養魚來說,這是實現在太空裡培養脊椎動物、觀察微生物降解過程的重大科研項目,是我們國家在這個領域科研從0到1的突破,我能參與其中,多光榮啊。”

1990年出生的丁昆從小喜歡航天,大學陰差陽錯讀了通信專業,2012年他考入上海技物所碩博連讀,兜兜轉轉又回到他喜歡的空間科學。“我的整個博士期間都在研制空間實驗櫃的痕量氣體檢測系統。”

2017年博士畢業時,丁昆原本有機會到開出高薪的IT大廠工作,但他毫無猶豫選擇留所,繼續空間生命科學儀器設計研究,用他的話講,能幫助科學家實現夢想,看到生命體在天上開花結果,是這項工作的樂趣所在。

在這個一榮俱榮、一損俱損的復雜實驗櫃系統裡,要進行植物、動物、微生物、細胞等多項生命科學實驗,產生的氣體必須經過處理才能排到太空艙裡。 “萬一有害氣體對航天員的身體造成什麼影響,那是不可接受的損失,所以我們要實現對全部氣體的檢測、收集、處理,確保萬無一失。”丁昆說,以往採用傳感器監測,隻能測到固定幾種氣體,盡管研發周期拉長了一倍以上、研發難度系數增加了幾個數量級,監測系統造價也高出好幾倍,但是他們果斷地選擇了能夠監測到全部氣體的傅裡葉紅外光譜儀監測方案。

幾十年來,上海技物所一直為國家風雲氣象衛星系列載荷等先進光學遙感儀器研制保駕護航,逐步形成了該所的科研優勢。“我們利用了所裡的技術優勢,借鑒了已有的設計思想,把用在衛星荷載上的核心技術,改造‘嫁接’到太空實驗櫃上。”10年下來,丁昆經歷了從項目論証到關鍵技術攻關,從產品研制、大系統聯調到發射場測發、在軌運控的全周期,這半年跑下來,更是讓他感到經驗越來越足,成就感滿滿。

為了實現科學家們的夢想,空間生命科學儀器研制團隊不斷實踐創新,攻堅克難,為打造太空“迷你實驗室”付出了智慧與心血。上海技物所空間生命科學儀器研制團隊負責人張濤說,在未來10年內,“問天艙”要做大量的空間實驗,隻有研發出更專業、更智能的實驗系統,事無巨細、扎實地一點點推進,才能讓我國的太空探索更加高效。“太空漫道真如鐵”,在人類太空之旅的漫漫征程中,探索、挫折、認知、改進,每前進一步,背后都是無數默默無聞者的托舉和支撐。

(來源:人民日報中央廚房-大江東工作室)

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量