“10升15”背后,一次城市公共文化服務微更新

圖書館服務體系從聚焦書刊藏用轉向聚焦讀者需求,借書額度提升覆蓋全市

“10升15”背后,一次城市公共文化服務微更新

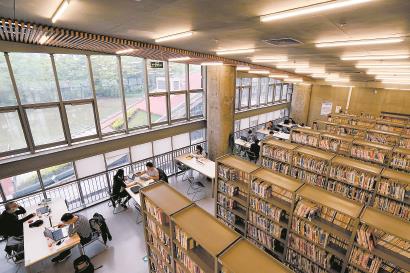

市民在青浦區圖書館內認真閱讀。 萬建初 攝

■本報首席記者 施晨露

“挖到寶了!小時候去的圖書館大變樣,二樓增添了很多繪本,原本想入手的牛津樹分級讀物也有。立馬給女兒辦了借閱証,一次可以借15本。”楊浦區圖書館少兒分館的這條評論下,跟著好幾條“感謝推薦”的留言。藏身在居民小區的這家圖書館,被周邊居民稱為“家門口的寶藏遛娃地”,主要受眾是少兒讀者。寒假來臨,准備一次借足15本的讀者不在少數。

2020年10月底,上海市中心圖書館開始第六次提速試運行,市區兩級公共圖書館借書額度從10冊書/人次提高到15冊書/人次。今年1月起,這一新的流通政策覆蓋全市包括2個市級成員館、18個區級成員館、215個街道(鄉鎮)成員館在內的總計377家公共圖書館。上海圖書館協調輔導處處長、上海市政協委員葛菁把“10升15”看作城市公共文化服務體系的一次微更新。這背后,除了軟硬件的配合,更重要的是理念之變——公共服務體系建設從規模發展轉向高質量發展,圖書館服務體系也從聚焦書刊藏用轉向聚焦讀者需求。

“書香城市”◆◆◆

館藏圖書大幅擴容

借閱額度上限提升

“剛開始是1本、2本,后來提高到6本、10本,直到15本。”66歲的陳惠民退休前是公交公司的夜間調度。因為家住得離上海圖書館淮海中路館舍很近,老陳是那裡的常客,退休后更是每周要去兩三次。對借書額度的變化,他印象很深,“我們老年人喜歡看雜志,能多借幾冊,肯定是好事。”

1996年12月20日,作為上海十大標志性文化建筑之一、上海市1996年重大實事工程之一——上海圖書館新館在淮海中路1555號開館。當時,可外借的館藏圖書為30萬冊。配合開館,多年來隻能借1本的單次額度提升到2本。1升2,跨出了圖書館服務的一小步。此后每隔一年,借閱額度提升一次,1997年底漲到2冊圖書、2本期刊,1998年底提至4冊圖書。2000年,參考國際大都市模式,上海在全國率先發起中心圖書館“一卡通”服務體系,2003年完成市、區兩級館“一卡通”全覆蓋,2010年完成市、區、街鎮三級“一卡通”全覆蓋。也就是說,市民不再需要辦理不同圖書館的多張借閱証,“一卡通”能暢行全市圖書館。單次最高外借冊數穩步提升——2007年5月,讀者可以用“一卡通”通借通還5冊圖書,2011年5月增至6冊。與之同步,上海圖書館館藏圖書也大幅擴容至1200萬冊。

2014年年初,對上海公共圖書館服務來說,有兩個引人注目的增量。首先是單次最高外借冊數從6本提升至10本,其次是電子學生証開通借閱功能,這意味著上海中小學生群體不再需要單獨辦理讀者証,初步實現“多卡變一証”。當年上海市公共圖書館閱讀報告顯示,外借圖書量同比增長30%,達5851萬冊次。2010年,這一數據為2253萬冊次。時任上海圖書館副館長周德明分析,閱讀數據顯著提升一方面與“書香社會”建設、市民閱讀熱情提升密切相關,另一方面也得益於本市公共圖書館“一城一網一卡一系統”服務體系建設的同城效應,尤其是學生讀者加入帶來的直接效果。2014年閱讀報告還顯示,當年共有73.3萬讀者在上海圖書館、上海市中心圖書館借過書刊,年人均外借量30.7冊,一半以上讀者年外借量超過14冊。上海圖書館館藏圖書量又翻一倍,提升至2336.1萬冊。

與館藏量飛躍同步,借閱額度上限提升的過程,見証著一座書香城市的壯大。

“10升15”◆◆◆

首批5家圖書館試點

如今已實現全覆蓋

讀小學五年級的談承恩是在圖書館“泡”大的。還沒上幼兒園時,母親胡素花就常帶他去寶山區大場鎮圖書館看書、借書。多年下來,母子倆和圖書館館員熟了,見到小談,館員有時開玩笑:“書都要被你看光了。”2020年8月,在母子倆例行來借書的一個周末下午,館員特地招呼,“現在一次最多能借15本了”。

寶山區大場鎮圖書館是上海市中心圖書館“10升15——書房充實計劃”首批5家試點館之一。在全市公共圖書館中,5家試點館入選各有理由:上海圖書館承擔技術研發測試、系統參數維護、服務先行先試的任務﹔有“最美圖書館”之稱的嘉定區圖書館在體量上屬中型館,嘉定鎮街道圖書館則是其直屬街鎮分館﹔寶山區圖書館的少兒服務有亮點,大場鎮圖書館是街鎮圖書館中的“排頭兵”。

葛菁一直保留著大場鎮圖書館提交的“10升15”調試報告:自助借還書設備測試——自助借還機能感應最多15冊書,但不靈敏,主要由於機器感應空間不足導致﹔門禁測試——門禁可以檢測到15冊書中是否包含未借書,但如果未借書籍夾在其他書籍中,可能會出現檢測不到的情況﹔少兒、成人書刊混借測試——在自助借還機、人工借還機上,成人讀者証能成功借還全部少兒書籍或部分少兒書籍。對圖書館服務來說,有些細節容易被忽視,但一旦出現紕漏,對讀者體驗有不小影響。比如自助借還機的打印憑條,因為設置長度不夠,“10升15”后,可能沒法完整顯示目錄﹔又比如機器感應范圍調得太低,一次可感應的圖書少,影響借還速度,調得過高,排隊等待的下一位讀者手中的圖書也可能被感應到。

2020年10月,“10升15”擴展至市、區兩級23家公共圖書館。“90后”嵇力和4歲的兒子嵇昱在靜安區圖書館經歷了“10升15”的變化。“我在這片街區長大,小時候也去圖書館看書。當時,給孩子買書進入瓶頸期,於是想到離家不遠的圖書館。剛開始一次借10本,一周要去兩次,提高到15本,當然是好消息。”在嵇力看來,在圖書館借閱圖書,不僅是閱讀量的提升和閱讀習慣的培養,更是一種潛移默化的教育,“比如愛護圖書,珍惜知識,教孩子共享,都是在往返圖書館、親子共讀過程中一點一滴積累的。”

“眾數”奧妙◆◆◆

針對不同群體需求

適配不同流通政策

海歸博士楊波是新上海人,2016年回國后在上海安家、工作,一年后,女兒楊儀出生。全家人去圖書館的習慣是從2020年下半年開始的。“給孩子買過很多繪本,網上推薦的幾乎都買了。到圖書館發現,這裡的遠比之前看過的多。”如今,年紀小小的楊儀已是浦東圖書館的“資深”讀者,借閱記錄多達500本。楊波說,女兒喜歡閱讀,也喜歡圖書館氛圍,看到比她大的哥哥姐姐認真閱讀的模樣,會模仿。在陪伴女兒去圖書館的過程中,他也會瀏覽自己感興趣的經濟、科技類圖書。據楊波觀察,對成人讀者而言,圖書館更像一個自我學習的空間,“浦東圖書館的學習氛圍濃厚,很有感染力。在網上買書比較有目的性,在圖書館漫游,更容易發現過去沒注意到的書。”

“從數據來看,每次流通冊次的提升,都帶來閱讀潛力進一步釋放,少兒書刊外借較成人書刊外借增量尤為明顯。繪本、少兒系列圖書成為借閱熱點。”葛菁分析。2019年底,上海在全國率先基本建成現代公共文化服務體系。作為公共文化服務體系中不可或缺的公共閱讀服務,少兒借閱需求持續攀升﹔部分基層圖書館響應讀者需求,對期刊外借的冊次也提出訴求。2020年疫情來襲,圖書館預約入館、根據座位設置流量上限成為常態,讀者到館受制於限流等防疫要求,也亟待通過提升單次最高外借冊次來釋放閱讀需求﹔“雙減”政策落地后,公共圖書館成為青少年課余的重要活動場館。年初,“10升15”流通政策全覆蓋,可謂因需而變,水到渠成。

“10升15”之后,單次借閱圖書的上限還能繼續突破嗎?這是一道在需求、技術和資源分配之間找到平衡點的算術題。統計學中有一個“眾數”概念,即在一組數據中,出現次數最多的數據。從上海市中心圖書館“一卡通”少兒外借數據來看:2014年至2019年,平均數在5.37至5.99,變化不大,2020年升至7.01,2021年為7.39。而眾數在2015年由6變為10,即借閱者中借足10冊的讀者佔最多,眾數百分比從2015年的17.8%漲至2020年的27.96%,說明借足10冊的讀者比例越來越高。2021年,眾數依然為10,但百分比下降至16.01%﹔借閱10冊以上的讀者百分比合計為18.35%,其中借足15冊的少兒讀者佔總數的7.9%。

不少圖書館一線工作人員在交流時都有一個印象,背著書包甚至拖著箱子來借書的小讀者特別多。用數據驗証,少兒讀者單次借閱數的需求的確較高。23家市區兩級圖書館“10升15”后,眾數的變化說明,這部分需求得到一定程度釋放。

“如何針對不同市民群體的需求,優化館藏結構,鼓勵增加少兒館藏、完善期刊外借機制﹔針對特殊群體適配流通政策,將是圖書館公共服務未來‘微更新’的重點。”葛菁說,要讓公共文化資源更好地服務市民讀者,打通原本孤立的創新服務,今后的增量不是統一的,“比如單獨調整少兒流通政策、推進親屬碼應用﹔針對老年讀者群體,加大大字書採購等。這些都需要數據分析在背后發力,才能精准找到需求。”

服務“破圈”◆◆◆

持續推進數字服務

讓青年人愛圖書館

圖書館服務“破圈”,是要讓更多讀者尤其是網絡原住民的青年一代親近圖書館服務。

近年,上海圖書館在數字服務方面也有不少推進舉措。2019年,上海圖書館在全國圖書館系統率先推出“掃一掃”手機借書功能。疫情期間,這種非接觸借閱方式尤受歡迎。目前,讀者通過手機可以實現幾乎所有圖書館的大眾功能——它既可以刷進圖書館門禁系統的讀者証,也能借書、續借、檢索、電子書閱讀、向館員提問、預訂活動門票。2020年,“隨申碼”加入上海圖書館書刊外借室的自助機登錄界面,成為傳統讀者証、手機讀者証之后的第三種身份認証方式。未來在全面接入上海“一網通辦”系統后,市民隻需通過一個簡單的授權動作,就能實現虛擬讀者証注冊,使用“隨申碼”借閱圖書。換言之,無論是否申請過讀者証,使用“隨申碼”的上海市民都能即刻成為上海市中心圖書館總分館的讀者。

“圖書館一直在變化,不變的是服務大眾的社會角色。在如今的知識與信息社會裡,圖書館還要扮演動力引擎角色,教會大眾如何更好地利用知識與信息。圖書館免費向公眾開放,是城市永遠為市民保留的知識綠洲。”記者曾採訪國際圖書館協會聯合會(IFLA)主席格洛莉亞·佩雷斯-薩爾梅隆,這位國際圖聯的女掌門人強調,“圖書館的實體空間是獨有的,並且對未來的城市生活將會越來越重要。”

截至2021年底,上海市中心圖書館“一卡通”服務體系全年外借書刊2221.3萬冊次,已恢復至疫情前七成左右。作為目前國內單體建筑面積最大的圖書館,上海圖書館東館和位於蘇州河長風濱河綠地的上海少年兒童圖書館新館,將向市民開放。上海圖書館還將開啟“上海享借”網絡平台,將復本量較大的參考外借書目調整為普通外借,降低研究性圖書的借閱門檻,首批10萬冊圖書可實現“動動手指,借書到家”。

“如果有天堂,天堂應該是圖書館的模樣。”這是博爾赫斯的名言。圖書館承載的平等、開放、共享的理念,使其成為城市中尤為寶貴的公共空間。“圖書館服務測試要像游戲開發公測那樣,從用戶體驗出發,讓毛細血管通暢順達。”葛菁說。

去年12月,中共上海市委宣傳部、市文旅局、市發改委、市財政局聯合印發《上海市關於推進公共文化服務高質量發展的意見》,提出緊緊圍繞“人民城市人民建,人民城市為人民”理念,謀劃“十四五”公共文化服務高質量發展,構建與具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市相匹配的現代公共文化服務體系。進一步優化、整合和盤活公共文化資源,提升市民的參與感、獲得感、幸福感,是“高質量”的題中之義。(來源:解放日報)

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量