遺失千年的盛唐樂音在申城重現,中國古代樂舞如何復興?

一幅卷軸在舞台上緩緩展開,宣紙鋪底,演員們如同古畫中的人物復活,帶領觀眾穿越回1200年前的盛唐。1月5日晚,上音歌劇院上演《絲路之樂·唐韻回響》實驗音樂會,從敦煌壁畫裡走出來的樂隊,在台上奏出遺失千年的樂音。

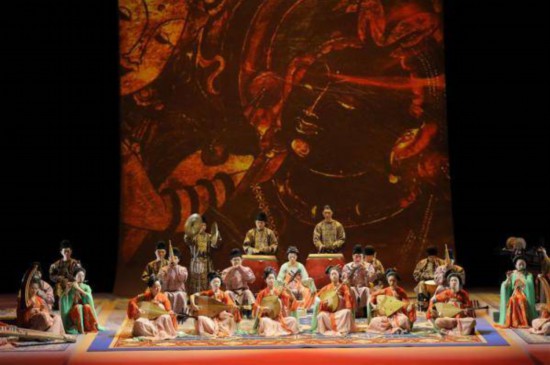

《絲路之樂唐韻回響》現場,數字媒體還原敦煌壁畫 。

唐朝的音樂究竟是什麼樣的?中國古代音樂史研究曾被學界普遍認為是“無聲的歷史”,歷代中外學者皓首窮經,試圖破譯“天書”般的古譜。這場音樂會在前人的研究成果上邁出突破性的一步,數字影像還原出樂舞在古代演出的場景,帶來沉浸式的觀演體驗。

樂器復原、服飾復原細節。

去年,《唐宮夜宴》《洛神水賦》等舞蹈接二連三“出圈”后,B站與河南衛視聯合出品制作的綜藝《舞千年》播放量近日突破7000萬,豆瓣評分8.8。在線下,上海國際舞蹈中心“漢唐舞蹈工作坊”名額頻頻被秒殺,受到“95后”白領和大學生的追捧,看似遙遠的漢唐舞正在走進都市人的生活中。

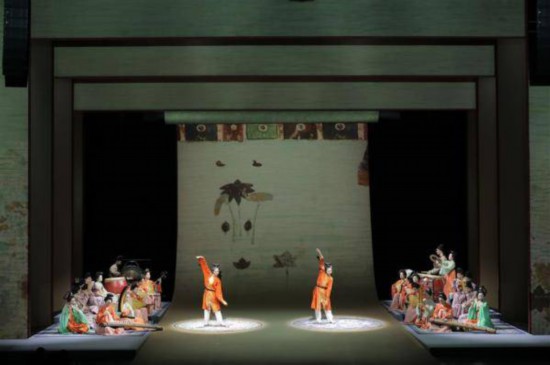

展現唐代綺麗曼妙的舞蹈之美 。

近年來,在傳統文化復興的熱潮中,中國古代樂舞的復原和再創作成為焦點,學者、創作者、表演者、來自民間的愛好者都在嘗試。其中有一些成功的案例,也不乏空有噱頭、底蘊不足的問題。今天,中國古代樂舞應該如何復興?古與今、傳統與當代應當如何碰撞出新的火花?

伴奏樂隊與舞者進行劃區,打造如唐代一般對稱性的舞台功能分區。

把博物館搬進音樂廳,讓復原經得起推敲

唐樂復原,絕非易事。唐朝距今千年,古樂譜流失殆盡。古樂器經過上千年的發展,形態也早已發生巨變。

二十世紀初,敦煌藏經洞發現了一份古代琵琶譜,這本採用古代記譜法的琵琶“天書”揭開了唐代音樂的神秘面紗。西漢以來,隨著絲綢之路的形成,新疆、河西走廊及中原地帶大量的佛教洞窟壁畫、雕塑以及出土文物,記載了公元4-11世紀的樂舞史料,呈現了唐代樂舞的豐富樣貌。此外,日本奈良正倉院所藏18種75件完整的唐代樂器也讓音樂考古學專家看到了復原唐代音樂的希望。

上世紀80年代以來,上海音樂學院葉棟、陳應時、何昌林、趙曉生、應有勤以及趙維平等學者為唐代音樂的研究付出了巨大的艱辛與努力。上海音樂學院中國與東亞古譜研究中心將流失於海外的上百種原始樂譜進行收集、整理,積累了近兩萬頁古樂譜高清電子文獻,並對每份古譜作出了詳細的拍譯、題解。“樂譜是一切的原點,隻有搜集好散失各地的古譜,進行更好的研究,才能讓古代音樂復原的工作變得更扎實,更經得起推敲。”趙維平告訴記者。

在古譜研究和翻譯的基礎上,學界和民間對於古樂器的復原、演奏方式的復原,甚至包括古代服飾的復原、古代舞蹈的復原一直都在進行。但趙維平直言,一些所謂的“復原”缺乏根基,流於形式,令人大失所望。

要復原古樂,就要復原古代樂器。古樂器的復原,需根據史料記載和文物進行嚴謹考証,再找專業的樂器制作者定制,每一個細節都需要反復斟酌。《絲路之樂·唐韻回響》音樂會上,就展現了四弦曲項琵琶、五弦直項琵琶、箜篌、橫笛、羯鼓等復原樂器。

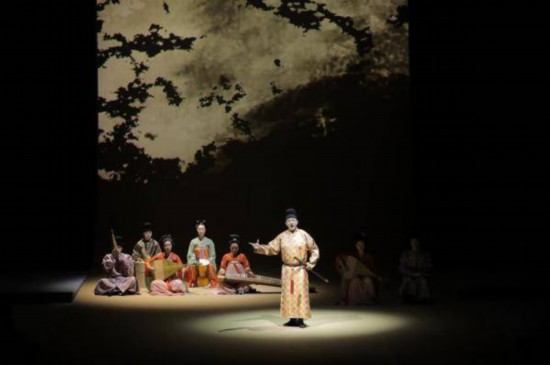

獨唱曲《伊州》《長沙女引》等作品上演。

樂手們用這些復原樂器演繹了《石上流泉》《急胡相問》《水鼓子》《傾杯樂》等精妙古曲,歌者演繹了獨唱曲《伊州》《長沙女引》,展現盛唐海納百川的音樂史詩,樂舞《胡旋舞》《胡騰舞》則再現了唐代綺麗曼妙的舞蹈之美。

創作團隊還結合傳統舞美與數字影像,在舞台上還原了《莫高窟第220窟樂舞圖》等壁畫中的場景,服裝也以唐代鎏金銅胡騰舞俑等文物作參考,還原其胡衫、長帶的設計,並加以藝術性加工。

音樂會制作人、視覺總監,上海音樂學院數字媒體藝術學院教授代曉蓉說:“古樂的復原,是依據音樂考古的學術成果,根據敦煌壁畫,古代經文,再現古樂演出的場景。但是今天舞台的再現,不能脫離表演的屬性,應當運用當代科技手段,表達古代音樂外化的情感和內容。通過這台音樂會,我們將博物館搬進音樂廳,這是立體化的舞台藝術呈現,也是活態化的非遺文化傳承。”

與綜藝、游戲等結合,傳統文化創新表達

最近,綜藝《舞千年》多次登上微博熱搜榜,《反彈琵琶》《夢幻伎樂天》等舞段被網友點贊“跳活了沉睡千年的敦煌”。《銅雀伎》《孔子》《昭君出塞》等散落在藝術長河裡的經典舞劇,通過綜藝節目的全新呈現再度闖進當下年輕人的視野。有網友在彈幕中留言:“看完《舞千年》,一秒入坑中國舞,為我們的傳統文化而自豪。”

綜藝《舞千年》劇照。

這些舞蹈作品並非歷史“復原”,不少是在史料和研究基礎上的再創作。舞劇《銅雀伎》首演於1985年,由北京舞蹈學院教授孫穎編創,其中的“名場面”《相和歌》的創作靈感源自1956年在四川出土的漢代畫像磚。孫穎是漢唐舞創始人,這是一種以漢代和唐代樂舞為主體形態,試圖復興中國古代樂舞氣象的當代舞蹈品種。《相和歌》中,他根據漢磚上繪制的七盤舞形象進行大膽的藝術想象和舞蹈創作,再現了古人“腳踏七星,做宇宙的兒女”的浪漫風姿。

《唐宮夜宴》《洛神水賦》的“出圈”,離不開虛擬現實、水下攝影等高新技術營造出的“奇觀”。《舞千年》延續傳統文化的創新表達,不僅融合實景與現代科技,還以影視劇的形式輔助敘事,用舞蹈講述舞蹈背后動人的中國故事。為確保藝術導賞、史料解讀的准確性,節目組還請來北京舞蹈學院、上海博物館等機構的專家把關。有網友評價:“不同朝代不同風格的服化道,特別是舞者的服裝和妝容,比許多電視劇用心。”

在Z世代聚集的B站,“國潮”顯現出蓬勃活力。據統計,過去一年裡,B站傳統文化愛好者總數達到了1.36億,全站國風類視頻投稿量超過200萬。去年6月,中國歌劇舞劇院首席舞者唐詩逸受武俠網游《逆水寒》邀約,出演的古風舞蹈《鴻音》,“翩若驚鴻,婉若游龍”,在B站觀看量超500萬。唐詩逸說:“古典舞讓人意猶未盡,它的欲拒還迎,欲左先右,都代表了東方的審美和特質。在網上,我能感受到這些年輕觀眾對古典舞的熱情,對我來說,這也是傳統文化的一種新呈現。”

正在讀大學的小戚是漢唐古典舞愛好者。在她看來,要讓古典舞破圈,就要讓這樣的藝術形式走出劇場,融入影視、綜藝、游戲等不同的形式中去,但不能為了流量和資本進行沒有限度的改造,與真正的傳統文化精髓脫節。“現在漢服文化產業也面臨一些這樣的問題,雖然普及需要一定的創新,但是一味地追求回報,會有畸形發展的危險,失去了傳承的意義。”

在小戚看來,發揚漢唐舞最根本的還是繼承孫穎先生的遺志,去創作更多優秀的作品。“華夏文明源遠流長,中國人的歷史從來不是與現實脫節的。如何能在用傳統藝能表達傳統情懷的同時,勾起現代觀眾的共鳴和精神認同,應該是未來漢唐作品發展的突破點。”

“漢唐舞蹈工作坊”現場

讓傳統回歸生活,非職業舞者也能跳漢唐舞

上海國際舞蹈中心副總經理兼項目總監陳理告訴記者,2020年,青年舞蹈家田湉的漢唐舞蹈劇場《俑:蹲蹲舞我》來滬演出,作品看似小眾,卻在開票后很快售罄了。去年上海國際舞蹈中心劇場委約田湉創作的《俑Ⅲ》首演,票房同樣火爆。與此同時,“漢唐舞蹈工作坊”也在線上線下接連舉行,每次都被“秒殺”一空。

田湉《俑》系列作品劇照

從事游戲行業的蓓蓓,在大學時代因為機緣巧合看過一些漢磚拓片和漢畫的介紹,又在網上了解了孫穎編創的舞劇《銅雀伎》,開始喜歡上漢唐舞。去年在國舞劇場的“漢唐舞工作坊”上,蓓蓓曾跟隨田湉學過。田湉先教大家掌握韻律和節奏,再逐漸加入造型和動作,並在不經意間傳授一些編舞思維,讓蓓蓓覺得收獲良多。

田湉是北京舞蹈學院副教授,也是漢唐舞創始人孫穎的學生。2016年,田湉在美國一個舞蹈節編創了《俑》,靈感來源於漢代舞俑。簡約的燈光舞美分割方型舞台,八位舞者化身玻璃罩中的文物,在擊鼓聲中“活”了起來。《俑》系列逐漸衍生,田湉在著力復活舞俑形態的同時,不斷探索與創新。《俑》系列所有作品都有的舞蹈、服飾、妝發,都有形式依據,同時又簡潔當代。

“即便是基於傳統文化的創作,最好也不要脫離現實,因為藝術最終是為了當下具體人服務的,這也是為什麼很多做傳統舞蹈的藝術家願意從當代視角切入去做作品。但傳統的‘根’一定要守住,要受到尊重,在這個‘根’之上才能談創新和發展。”陳理說。

去年參演《俑Ⅲ》的還有復旦大學學生舞蹈團成員。她們並非職業舞者,入門比較慢,但在田湉的指導下,學得很快,最后的舞台呈現也讓田湉很滿意。田湉說:“這是很好的現象,說明年輕人對傳統文化、對國潮的熱愛。我希望用我的創作方式,去啟發他們的身體思維,發現和呈現美。”

國舞劇場與田湉共同籌劃的“漢唐舞傳承與創作中心”日前正式成立。創作中心面向廣大漢唐舞蹈愛好者,通過一系列線下與線上工作坊普及與傳承漢唐舞。從“零基礎”到“進階班”,待時機成熟,將組建以創作表演為目標的“漢唐舞團”,推出新作,在國舞劇場與觀眾見面。

24歲的編導小姚日前剛在線上參與過“漢唐舞蹈工作坊”,在她看來,漢唐舞蹈“破圈”最好的方式,是讓它融入人們的生活。“我想,未來漢唐舞元素可以跟動漫、二次元、時裝結合,成為年輕人的日常生活的一部分。還可以用漢唐舞元素為中老年人編創作品,讓大街小巷的廣場舞隊伍,也能用他們的方式在民間傳承漢唐舞。”

記者手記:讓冷門“絕學”后繼有人

四年前,記者第一次採訪趙維平教授,他便透露想要在舞台上復原唐朝音樂的恢宏構想。彼時,上海音樂學院中國與東亞古譜研究數據庫剛剛上線,一萬頁散落天涯的古樂譜揭開面紗,想要看《敦煌琵琶譜》不必再跑到法國國家圖書館。

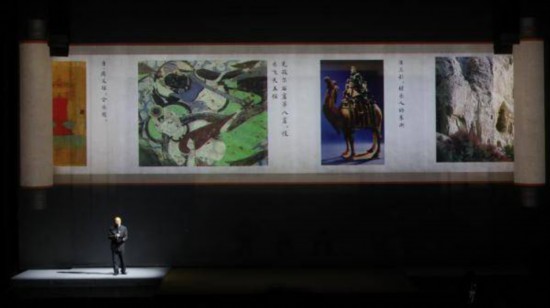

趙維平教授登台講解 。

他曾反復向我提及,中國古代音樂的研究離不開世界各地一代又一代學者持續不斷的努力。1938年,日本學者林謙三翻譯出《敦煌琵琶譜》25首樂曲,他的英文論文更是引發世界性轟動。還有英國人勞倫斯·畢鏗,在劍橋大學建立了一個研究小組,七卷本《唐朝傳來的音樂》(Music From Tang Court)引發全球關注。上個世紀80年代,中國也掀起了古譜研究的高潮,上海音樂學院多位學者的研究后來居上,取得了突破性進展。

然而,趙維平心中充滿緊迫感。中國古代音樂文化的復興依然任重道遠,但當年英國、日本最重要的古譜研究者目前基本都去世或退休了,有些后繼乏人,首創“掣拍說”理論的中國學者陳應時也於2020年離世。趙維平希望,古譜數據庫的建立和這場音樂會的上演能吸引更多年輕人的目光,號召更多后輩一起來繼續對古譜的研究、翻譯,並把這些研究成果搬上舞台,演給全世界的人聽。

傳統文化復興,年輕人是關鍵。近年來,記者時常在傳統文化演出現場發現,觀眾席裡坐著身穿漢服的年輕人,他們盛裝打扮,並非僅僅是到現場拍照打卡,而是真正熱愛傳統文化。他們會查閱資料做研究,不被市場上的一些噱頭所蒙蔽,辨別出真正有觀賞價值和傳承價值的內容。

別小看“熱愛”。勞倫斯·畢鏗本是生物學家,正是因為上世紀40年代一次中國之行的觸動,半路“轉行”研究中國古代音樂,最終成就斐然。如今在中國,不少熱愛傳統文化的年輕人,因為相同的興趣聚集在一起,研究切磋,積累日漸豐厚。比如記者曾採訪過的“中國裝束復原小組”,這個民間社團在過去十幾年的時間裡,依據考古研究復原了從先秦到明清的多套古代服飾,出版了《中國妝束》和《漢晉衣裳》等專著。

傳統文化復興,“破圈”只是開始,更要把“95后”“00后”年輕人對傳統文化的熱愛變成創造力,持續挖掘傳統文化中的瑰寶,甘願投入冷門“絕學”的研究,用他們的鑽研和付出,讓傳統文化煥發新的生命力。

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量