摘要:上海书展溢出的“逆向破圈”,不光是书的溢出,更是生活方式和文化业态的溢出。

新华书店携手链家打造的“城市书房”昨天(17日)在上海书展揭牌启动,打造市民家门口的“小而美”的阅读空间。市民可以在家门口的中介门店里阅读、把书带回家,还能参加阅读分享活动,对上海市民来说,这座城市与阅读相遇的场景越来越日常。

吃、住、行、玩,都能“转角”遇到书。相比近年来“书店+”的复合业态探索,在上海书展呈现的种种新案例显现,“+书店”已经成为城市生活的新体验。越来越多人体会到,阅读应该成为生活场景、美好生活的文化增量。上海书展溢出的“逆向破圈”,不光是书的溢出,更是生活方式和文化业态的溢出。

“食+书”

寻觅“有滋有味”的城市记忆

“作家不一定都是美食家,但历史上的伟大作家,留下了关于饮食的精彩描述,比如《红楼梦》。”作家孙甘露站在国际饭店可以眺望远方的阳台上,描述“食”与“书”的联系。

“作家餐桌计划”是本届上海书展一大创新:精选七家有历史、有文化、有故事的餐厅,各邀请一位作家畅谈生活美学、推荐个性书单,每家餐厅还将冠名常设一张“作家餐桌”。

位于陆家嘴的一家餐厅,为科幻作家陈楸帆和他的作品量身定制的餐桌叫“人生算法”。陈楸帆说:“要让更多人尝试阅读、爱上文学,美食不失为一个极佳的切入点。”

作家马伯庸在《长安十二时辰》里描述过唐代美食水盆羊肉、胡麻面饼、火晶柿子……被读者们戏称为“舌尖上的长安”。在他看来,文学中的美食是一种“标记”,标记当时的社会环境和时代风格:“城市的记忆,不光是道路、建筑,还有不同的味道。”

美食和文学,在作家们看来是“人与人之间一种精神上的链接”。

餐桌上端来一盏浅浅甜品,形似荷塘,荷叶上飘着露珠,露珠亦可入口——食材来自三省市,取的是杨万里“小荷才露尖尖角”的诗意。

这样的做法,如今常被称为“文人菜”。“物质水平决定精神境界。”这事让马伯庸颇有感触,如今“吃”早已过了“果腹”阶段,更应细细去“品”:“尊重食材,尊重自然。”

“对生活充满好奇、对生活品质有追求,有些人的表现方式是希望品尝美食,追寻美味记忆,有些人的表现方式则是读一本好书,看一个好故事。”马伯庸说,“吃货与书友其实都在追求品质生活,他们又各提供了一种新的可能:吃饱喝足之后,找本书来看;或是看书累了,享受一点好吃的。两者之间并不矛盾,而是一种多层次多维度的融合。”

参与此次“作家餐桌计划”的作家还包括毛尖、那多、祝勇和徐则臣,他们分别在绿波廊、锦江饭店等沪上知名餐厅,让阅读“破圈”,引领文旅跨界新体验。

据这些饭店的负责人介绍,即使在书展结束后,市民依然可以前往餐厅,坐一坐“作家餐桌”,点一份“作家主题套餐”。书展期间,主办方还联合上海文旅单位设置餐厅文学阅读专区、发布文学美食特别线路,并在书店和餐厅互推惠民福袋,助力阅读与美食“破圈融合”。

“住+书”

要好看的房子更要精神的享受

“我们要做不那么像书店的书店。”今年上海书展主会场,实体书店品牌馆搬到了户外。前两年在书展分别以“山脚下的书店”“稻田里的书店”惊艳读者的上海三联书店要玩什么新花样?书展开幕前,上海三联书店副总经理陈逸凌卖了一个关子。

逛进书展现场的“上海三联书店”,市民刘悦有些惊喜,上幼儿园的儿子更是一下子被生态缸里的树蛙吸引了。地上随意放置的卡通沙发、小桌椅,很快成了小朋友舒适的阅读“据点”。

“上海三联X树蛙部落”,刘悦留意到这行介绍。“树蛙部落是什么?”原来这是浙江余姚、江西婺源、贵州铜仁等拥有据点的“网红”民宿。“树蛙是两栖动物,它对生活环境要求极高,可谓环境的最佳检验师。如果在大自然里可以看到树蛙,就表示这里是一片生态平衡的土地。树蛙部落的诞生,就源自树蛙。”工作人员的介绍让刘悦和孩子听得津津有味。

“我们在江西新余即将开新店,每家树蛙部落里都有上海三联书店的阅读空间。可以阅读,还可以体验木板印刷、手工造纸等,从源头理解何为阅读。”树蛙部落负责人告诉记者,如今,人们对“住”的需求越来越丰富,做民宿,不仅要会造好看的房子,还要好看、好吃的服务,能给住客精神上的享受。“开在乡野民宿里的阅读空间,就像一个窗口。一方面让更多人走进乡村,阅读一本书、阅读一座山;另一方面,阅读空间作为内容载体,也能把乡村‘带出去’。”

穿过“树蛙部落”区域,画风一转,迎接刘悦的是一家“睡眠图书馆”,这是第三年参加书展的“亚朵竹居”带来的。竹居是亚朵酒店里的阅读空间、流动图书馆,免费借书、异地归还。今年4月,亚朵竹居、上海人民出版社、美团外卖共同推出过“在路上图书馆”公益项目,读者在美团外卖搜索“上海人民出版社”或“亚朵竹居”,支付1分钱和外卖小哥的一笔配送费,就能收到一本新书,看完可归还任何一家竹居,“把酒店变成阅读的外卖站点”。

为什么要做“睡眠图书馆”?竹居项目负责人陈文说,睡眠质量在很大程度上决定“住”的质量,在这座“睡眠图书馆”里,精选了适合睡前场景的“睡书单”,还从嗅觉、听觉、视觉等感官维度打造了睡前阅读场景:“亚朵之味”香氛、鲸鱼马戏团的自然音乐、青年艺术家朱剑辰的《星体艺术史》互动装置、亚朵生活瞌研所的睡眠系列……希望让阅读更贴近生活、融入美好生活的体验。

“无论在乡村还是城市,阅读都能为‘住’赋能。”陈逸凌介绍,与不同业态的合作让出版生发出新的可能,“过去,我们不知道读者在哪里,读者画像是什么。但在这些‘住’的场景中,目标客群的兴趣非常明确。为树蛙定制亲子自然绘本已在计划中,与亚朵合作的《AL!VE亚朵生活》MOOK,集合了《风味人间》导演陈晓卿、联邦走马创始人恶鸟、音乐作家田艺苗等味道这个主题的分享。”

“行+书”

走在街头巷尾“读”懂城市

“大家把书打开,翻到107页。刚开始,这个酒吧就已经在了。上世纪50年代,这里曾是邮局送电报的人停放摩托车。翻到126页,很长一段时间里,和平方面的大堂被分割了,我们现在站的地方是属于邮局的。和平饭店还没有修整时,光线是这样的,现在已经提亮了。当时光源不足的样子,其实包含着时代的记忆和情感,书里这张照片就是我第一次看到这里的光影。”

8月13日下午,和平饭店茉莉酒廊,作家陈丹燕带着读者展开了一场“陈丹燕的和平饭店故事地图导览”。作家化身讲解员,以作品《成为和平饭店》的内容为线索,带领众人游走在酒店大堂、走廊、套房,探寻书中提到的地标实景。

为了写作《成为和平饭店》,陈丹燕曾对2007年大修前后的和平饭店做过持续跟踪采访与拍摄,今年是和平饭店整旧如旧、重新翻修后恢复对外开放的第十年,《成为和平饭店》等系列作品推出新版,由上海文艺出版社与和平饭店联袂启动的这一作家故事地图导览,未来将成为和平饭店一项可预约的历史文化参观体验项目。“希望具有传奇色彩的和平饭店,以更亲民的方式接纳对这座上海纪念碑式的建筑感兴趣的读者。”陈丹燕说。

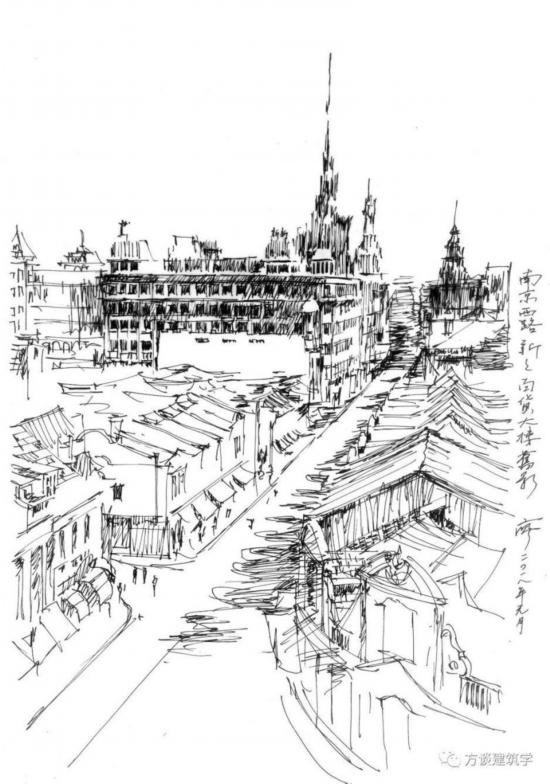

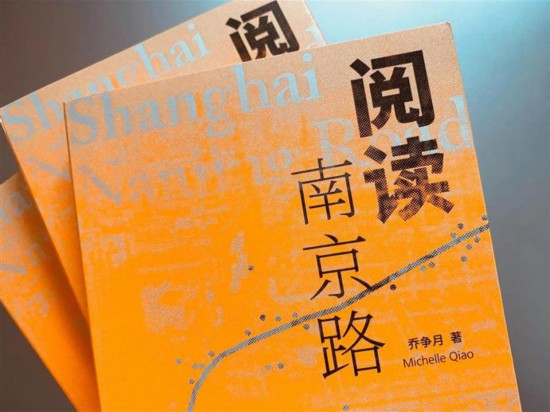

“早期上海的外国侨民说,外滩是一把弓,而南京路是一支箭,一路向西射向上海城市发展的地方。于是我便沿着这个方向出发,开始我的调研——探索之旅从外滩出发,沿着南京路一路向前,直到静安寺——整个过程让我仿佛穿梭于旧时光,骑着一匹百年前的赛马,奔跑在老上海的南京路上。”8月16日上午,《阅读南京路》作者乔争月在书展与读者分享道,“这本书不是完全写历史。从2007年至今,南京路经历新一轮城市更新,书里也有最新鲜的事件,包括33个建筑故事和建筑地图。”

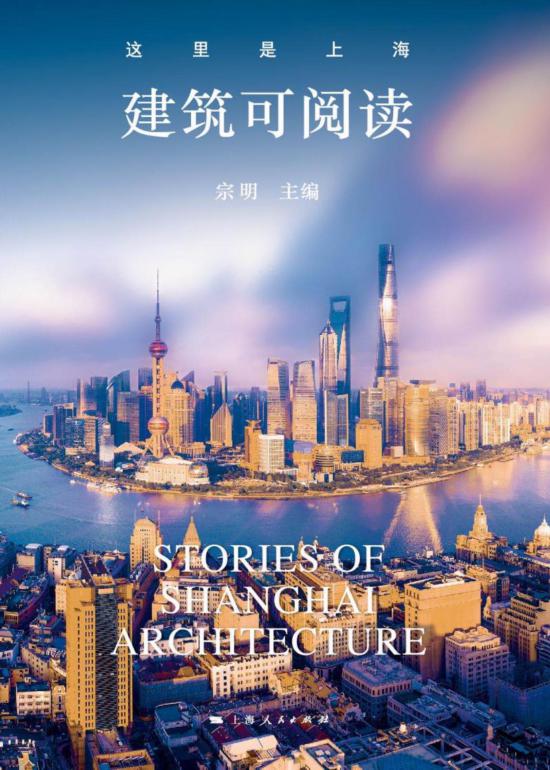

除了《阅读南京路》,今年上海书展上,还有《这里是上海:建筑可阅读》《海派之源:徐家汇源》《上海近代建筑风格》等一批“逛马路”“读建筑”新书与读者见面,串联相关文旅主题路线,有望成为引领人们在城市漫步行走的文化向导。

“玩+书”

用书本来记录“人生旅程”

8月14日上午,刚推出最新长篇小说《南货店》的作家张忌和同济大学教授汤惟杰,一起探访了1870年就开在南京东路上的三阳南货店,来了场“记忆中的烟火气——探访一家百年南货店”主题直播。

早年的南货店用报纸、黄草纸、绳子捆扎包装,《南货店》里写到的“三角包”“斧头包”都有迹可循,如今又被主打复古的国潮品牌再次使用。上海三阳南货店食品厂厂长高建顺展示了现在南货店糕点的包装风格:“精美便携,迎合年轻人的爱好。”看了直播的市民罗芹很心动:“打卡老字号,还能带回一个好故事。”

“上海的博物馆、美术馆,为一场展览特别设计的文创产品中,一定会有展览主题相关的书籍和图册。”市民游艺昕参观K11商场举办的“印象派大师·莫奈特展”时,被眼前的作品震撼,“当时特别想了解画家的故事,想收藏他的图册,没想到展览的主题衍生品商店都有了。”不久前,她到复星艺术中心参观亚历克斯·卡茨展,同样买到了画家的展览图册:“觉得图册还不解渴,转头就到隔壁的阅外滩书店找书。”

不仅“玩”之后可以带几册书回去继续“消化”,买书的过程本身就能成为一种“玩”法。8月初,安福路300号一处在建工地引来如潮的文艺青年——这是曾亮相上海书展的二手书APP“多抓鱼”在尚未完工的上海线下店,开展的“快闪”活动。店内尚未粉刷的墙壁涂上了“施工中书店”字样,8000余本中英文二手书装在纸箱里,摆上简易货架,消费者扫描书上附带的二维码就能获取书价。

尽管进入书店还要买门票,依然人气旺盛。现场不少人拍照记录这特殊的感受:“这样的方式就很大胆、很特别”,也有书迷挑了一大摞书:“都买了门票,肯定得带几本书回家才划算。”

或许,今天的读者需要的不仅是一本好书,更是发现一本好书的体验感。(图片来源:蒋迪雯 摄 主办方提供)

扫描关注上海频道微信

扫描关注上海频道微信

扫描关注上海频道微博

扫描关注上海频道微博