大江東︱30歲的上海張江,何以“吸”住那麼多“歸雁”

同比三連“增”:經營總收入10.1%、工業總產值12.7%、工業投資22.3%……張江科學城亮出2022年“半年報”,再次向世界証明了上海經濟的回升勢頭和韌性磁力。

30年前,在上海國家級高科技園區中,張江不起眼,產值體量小、創新成果少。今天卻成上海科創王牌,匯聚2.2萬余家企業、50萬從業人員,萬人有效發明專利725件,是上海全市平均擁有量的十幾倍——“中國藥谷”、“中國硅谷”名頭響亮。

我國每年上市的Ⅰ類新藥,每3個就有1個來自張江,全球芯片設計10強有7家的區域總部、研發中心設在張江,人工智能、計算+等新興產業創新成果從張江走向世界。

三十而立的張江科學城,一以貫之的是心懷國之大者,服務國家戰略。從上世紀90年代末“科教興國”戰略,到2006年“建設創新型國家”戰略,再到2014年起錨的“建設具有全球影響力的科技創新中心”戰略——張江立足資源優勢布局產業,圍繞產業創新推動改革,加快重大科學設施建設、加大基礎科研投入、加速創新人才集聚。

大江東工作室試圖從三位張江人的故事裡品讀張江30年的創新之路。

俯瞰張江人工智能館、張江人工智能島。上海科創辦供圖

腳踏實地,海歸從“燒磚”做起

兩年前,張江本土成長的半導體企業芯原股份,在上海証券交易所科創板鳴鑼上市。作為張江最早一批創業者,芯原股份董事長戴偉民在20多年裡見証了張江諸多高光時刻。

“沒有肥沃的張江創新土壤,就沒有中國半導體產業的‘芯芯’向榮,更沒有‘芯原’。”上世紀90年代,留美多年的戴偉民提前4年獲加州大學聖克魯茲分校計算機工程學終身教授。趕上硅谷創業熱,他辦過公司、在某IT公司任過要職,常受邀為創業者指點迷津。

彼時,他的家鄉上海正躊躇滿志要在半導體產業開拓新天地。1998年,上海市政府到美國灣區宣講,戴偉民受邀在列。許多杰出的華人、留學生,包括業界小有名氣的張汝京,都收到上海遞送的歸國創業邀約。張汝京向上海市提議建晶圓代工廠。

一個晶圓廠投資幾十億元。上海已建華虹,但放眼全國,如此大規模的半導體產業投入沒有先例。要做這樣大膽的決策,上海成立了專家咨詢委員會論証可行性。專家們給出一致的意見,張汝京在全球不少地方建的芯片工廠都很成功,台積電也已証明芯片代工廠模式可行。

世紀之交,制造業全球化,智能手機、移動互聯網雛形初現,全球半導體產業逐步從韓國、中國台灣地區向中國大陸轉移——中國半導體行業面臨重大機遇,務實睿智、視野開闊的上海,將之牢牢抓住。

這股拼搏勁頭,深深打動了戴偉民,辭掉“鐵飯碗”,回國大展拳腳。

“我們開始注冊在浦西。中芯國際落戶張江后,面臨標准單元庫的出口管制問題,我們就從為之設計單元庫起家。”為了離中芯國際更近,2003年,芯原遷入張江,成為國內第一家提供芯片標准單元庫的公司。這一遷,成就了芯片制造企業和芯片設計公司的一次成功伴飛。

“如果說大的芯片設計公司是蓋‘洋樓’,我們做基礎單元庫,就是從燒磚塊、賣磚頭做起。”隨著公司不斷發展,芯原開始引入IP和芯片定制業務。幾年后,芯原在中國台灣及東南亞地區站穩腳跟,加快全球化發展步伐。

戴偉民說,創新超越是制勝法寶。多年來,研發投入一直佔公司營業收入的30%以上。芯原在芯片設計關鍵領域的技術積累,創造了營收年均兩位數增長,在客戶和合作伙伴清單裡,不乏三星、谷歌、亞馬遜、騰訊等國內外知名企業。芯原還利用張江集聚暢通的半導體產業鏈,投資了10多家優秀的芯片設計企業,推進產業生態發展。

“芯原帶著張江既仰望星空又腳踏實地的基因,走向全球。”他認為,全球半導體產業轉移在張江獲得前所未有的成功,促進了全球產業鏈緊密鏈接、高效運轉、合作共贏。隨著物聯網、人工智能、5G等應用興起,張江產業鏈、創新鏈更加完備。

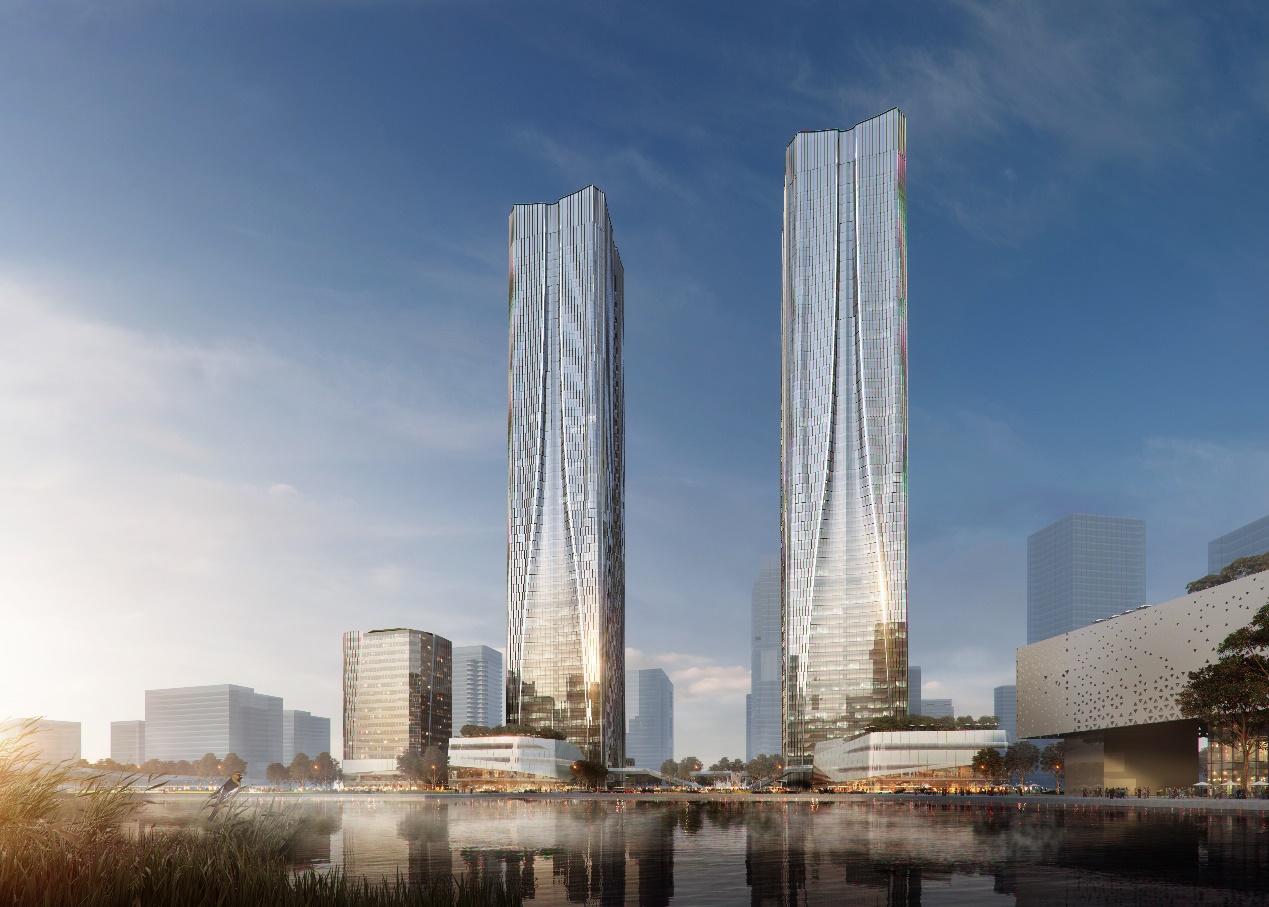

張江科學之門效果圖。上海科創辦供圖

科研“飛”出院牆,共享平台促進“開花結果”

“芯片”和“藥片”是張江兩張重要名片。中科院上海藥物所所長李佳見証了“藥片”的開花結果。

該所是最早入駐張江的科研院所之一。“岳陽路319號、320號,可以說是我國生命科學搖籃,去張江要從零開始,所裡不少人有顧慮。”李佳說,決定從浦西到浦東郊區創業,對1932年建立的老所來說,走出舒適區,勇闖無人區,不容易。

老所長陳凱先院士等領導、專家力排眾議,藥物所逐漸統一思想,於2003年整所搬遷至張江——“東遷”,成了一個正確的歷史選擇。

“張江最初設想很朴素:把大科學裝置、科研院所、企業、人才這些創新核心要素聚集起來,把科研和產業籠到一起,產生聚集效應,爾后慢慢培育壯大。”李佳回憶,張江劃撥土地給上海藥物所,政策上、資金上都支持很大。

張江的創新環境,讓藥物所如魚得水。從“十一五”開始,我國對重大新藥創制給予專項支持,極大促進了新藥研發。截至目前,藥物所研發(包含已轉化)的I類新藥品種共有45個獲准進入臨床研究,其中16個品種處於臨床II/III期研究階段,另有2個品種已提交上市申請。

藥物所不斷完善、提升的綜合性大平台,持續向周邊及全國企業提供高水平技術服務,科研院所與產業園區良性互動。2015年以來,上海藥物所為我國醫藥行業提供技術支撐服務近2700項,據不完全統計,為我國此間上市的20多個I類新藥提供了單元或一體化的評價與服務。

張江用科學、精准的管理讓科研公共資源高效運轉。而基礎性功能平台高水准的開放、共享,為張江科學城夯實了創新根基。李佳認為,“鼓勵創新、寬容失敗的環境,讓潛心科研、自由探索釋放出更足的活力。”

張江擁有一支懂行、懂科學的“店小二”團隊,總把創新擺在首位。2016年推廣至全國的藥品上市許可持有人制度﹔2020年底,國家藥監局藥品審評檢查長三角分中心、醫療器械技術審評檢查長三角分中心落地張江——制度上的持續創新,讓創新藥在張江源源不絕。

改革先行先試,考驗的是決策的先知先覺。2018年,張江率先拆自己的“牆”,把張江科學城、張江示范區、張江綜合性國家科學中心的管理機構合並,成立上海科創辦。“這是制度創新的一部分,統籌幾個‘張江’,市級、區級職能勁兒往一處使。”上海科創辦專職副主任侯勁說,至此,“不再論浦東的事、張江的事,隻要事關科創中心建設,都是一家子的事”。

“降低創新成本、暢通創新鏈條,踢好臨門一腳,哪裡堵,我們就通哪裡。”侯勁認為,張江的創新由聚變到裂變,大科學裝置、大企業、科研院所的集聚,帶來項目和人才,也完成了產業鏈、創新鏈的搭建。才帶著新理念、新技術從大企業出來創業,在張江完善的平台之上,創新成果更容易抽枝發芽、遍地開花。

2021年底,李政道研究所實驗樓在張江科學城正式落成啟用。李政道研究所供圖

增強張江磁力,集聚創新人才

20年前,上海實施“聚焦張江”戰略,90%回滬留學生雁歸張江,成為張江創新創業主力軍,起點很高。而今全球科技競爭白熱化,面臨新課題和新挑戰的張江,加快了從產業園到科學城的躍升,掀起新一波的雁歸熱潮。

李政道研究所學者鐘瑞丹就是“歸雁”之一。她至今覺得,來張江很不可思議。2020年疫情突如其來,打亂了她在美國的學術規劃,隻有一個月決定去留。最終,從未踏足上海的她,選擇了李政道研究所,選擇了張江。應聘、面試、錄用、簽約,全部線上完成,1989年出生的鐘瑞丹,成為李所當時最年輕的學者之一。

“中國人在美國做科研有天花板,但在李所、在張江沒有。”盡管美國某國家實驗室也給她開出不錯的待遇,鐘瑞丹還是決定舉家遷滬。“西方式微,東方漸明,為何不回祖國實現抱負呢?”

當時受疫情影響,全美每周隻有5個航班飛中國,鐘瑞丹提前三個月,每天夜裡“搶”機票,終於在2020年11月搶到一張,踏上回國之路。通過上海引進人才的綠色通道,入職、落戶、買房,半年內一氣呵成。當下越來越多科研人員想回國,競爭激烈,她感嘆自己的幸運,也贊嘆張江的磁力,“很多應聘的人一路藤校畢業,簡歷非常漂亮”。

李政道研究所的中外學者。李政道研究所供圖

新張江人鐘瑞丹感到學術競爭壓力,老張江人戴偉民則是另一種壓力。近年來,他越發感到張江人才緊俏,尤其是人才缺口20萬的半導體產業。

2021年他做了兩件事。在臨港新片區的國際創新協同區,公司花5億元買了一棟樓新,設研發中心,“臨港放寬人才購房政策,與張江形成產業、城區珠聯璧合,對我們新招的研發人員有吸引力”。2021年公司中國區員工主動離職率為6.8%,遠低於半導體行業一二線城市的平均18.2%。

“要增強對創新人才的磁力,張江還有很多要做。”侯勁坦言,“最近10年,張江一直在補課:基礎研究和城市功能。”

從1992年建園之初的17平方公裡,到如今規劃面積220平方公裡,張江科學城的體量和影響力已非普通產業園可比。

2018年以來,張江科學城共推進三輪“五個一批”重點項目257個,總投資約3800億元,讓這個曾“白天熱鬧非凡,夜晚寂靜無邊”的園區,有了城市的煙火氣。而創新,這顆讓張江活力四射的心臟,一直在蓬勃跳動。

(來源:人民日報中央廚房-大江東工作室)

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量