北新涇司法所榮獲“全國司法行政系統先進集體”稱號,成為上海唯一一家被表彰的基層司法所

近日,人力資源和社會保障部、司法部聯合印發《關於表彰全國司法行政系統先進集體 先進工作者和勞動模范的決定》,對全國司法行政系統先進集體和個人進行表彰,長寧區司法局的北新涇司法所榮獲“全國司法行政系統先進集體”稱號,成為上海唯一一家被表彰的基層司法所。

作為全市首家全年無休的“24小時數字化司法所”,北新涇司法所繼今年3月份獲評上海市“十佳新時代司法所”榮譽稱號之后,再獲“全國司法行政系統先進集體”殊榮,可圈可點之處頗多。

大膽“破圈”,探索基層司法為民的新形態

在去年的全市法治建設優秀案例征評活動中,北新涇街道報送的《以“數字化司法所”為載體的基層社會治理數字化轉型實踐》案例獲評“2021年度上海市法治建設十大優秀案例”,是十大案例中唯一一個街鎮級的法治建設優秀案例。

“得天獨厚的科技賦能基層治理和民生服務,是打造‘數字化司法所’的底氣和基礎。”北新涇司法所所長高見表示,正是憑借長寧作為“首批全國市域社會治理現代化試點”單位和北新涇街道作為全市首批“AI+社區”人工智能示范應用場景之一的先發優勢,才逐步有了持續深化公共法律服務數字化轉型、積極打造“數字化司法所”的美好設想。

堅持問需於民,數字化項目一個個地落地、運行,北新涇司法所“7×24”小時“連軸轉”,法律服務不停歇的好口碑越叫越響,讓居民在“家門口”享受到智能、便捷、普惠的公共法律服務,一舉打破了法律服務的傳統模式。

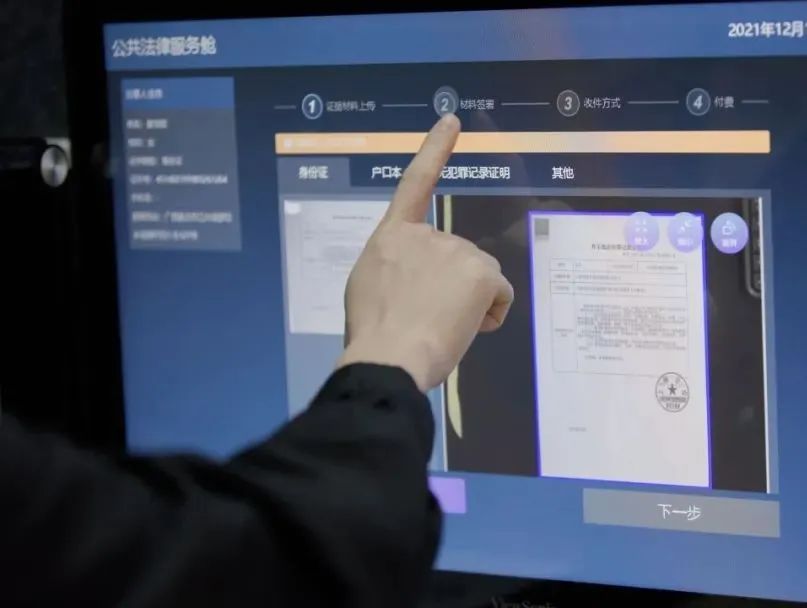

“數字化司法所”真的觸手可及嗎?如果想象不出來,就來親自體驗吧。在司法所的24小時自助服務區域內,一台台功能強大的數字化秘密“武器”陳列有序,“現代感”“科技感”十足。

坐進“多功能公共法律服務艙”中操作起來,居民們根據各自需求選擇相應的法律服務項目,界面清晰、指引明確。居民孔老伯開心地表示,“服務艙‘適老化’性能突出,老年居民用起來也不費勁”。

用過的居民都說好用,但“多功能公共法律服務艙”的便捷之處遠不止此。就以“遠程公証”功能來舉例,做到了居民不用跑到公証處即可實現部分公証事項的全程在線辦理。如可實現律師對在押人員的遠程會見,並在司法所與“智慧公証”系統對接的基礎上,提供“駕駛証公証”“無違法犯罪記錄証明”等多個公証事項的遠程在線辦理。

在北新涇,基層公共法律服務能力“遠程賦能”的獨到之處還真不少。如通過遠程在線方式,及時連接到不同專業法律服務機構的資源,在不斷疊加整合的效應下,持續放大基層司法所公共法律服務的輻射能力和服務效能。

“小法,快快回答。”一台名叫“小法”的人機“互動式”人工智能設備,堪稱大家的“團寵”。居民可以盡情地把自己的法律需求告訴“小法”,“小法”通過人工智能、語音對話、遠程支持方式,24小時地提供在線法律咨詢、法律文書查詢、律師預約等服務,同步實現了對流動人群便捷化公共法律服務“全覆蓋”。

近年來,北新涇司法所錨定“數字化驅動、數字化賦能、數字化應用場景”方向,對司法所的服務大廳、調解室、智治中心等功能空間開展數字化升級,讓“數字化調解室”“法宣融平台”“公共安全體驗館”等“5大數字化公共法律服務項目”蝶變為司法所的“支柱”,如此一來,帶給轄區居民最大感受就是數字化法律服務無處不在。

現在,一個個極具特色的公共法律服務項目吸引著居民目光,“讓數據多跑路,群眾少跑腿”的美好初衷漸漸實現。對於基層司法所來說,數字化轉型的主要目標是數字化技術與日常業務場景的深度融合,實現基層公共法律服務方式的“數據驅動”。

走進“數字化調解室”,屏幕一開,約定好時間,調解員、居民在各自的場所“隔空對話”,方便又快捷。不僅如此,“數字化調解室”具備的“專家連線”功能,可在線上調解的同時連線后台保障的物業、醫療、心理等方面的調解專家,及時解答專業問題,給調解員以智力支撐,讓傳統“面對面+背靠背”的人民調解工作收獲著“智慧賦能”和“遠程賦能”的“奇效”。而通過“類案推送”功能做到精准比對,對一些專業性強、糾紛類型特殊、調解難度高的案件提供有針對性的全程指導。

創新發展意識鮮明、氛圍濃厚,在北新涇街道,法治建設領域的深入實踐和數字化探索整體氛圍持續向好,轄區居民法治意識不斷提升,法治政府與法治社會建設日臻完善,身在其中的司法所也“滿懷激情”地不斷邁出探索的步伐。

在探索“AI”人工智能與基層法治建設深度融合的實踐道路上,高科技元素充滿了居民的日常生活。當漫步在北新涇綜治中心、新涇六村,一些廣泛運用於接待、公共法律服務和法治宣傳的人工智能設備比比皆是,成為社區裡一道亮麗的“風景線”。

夯實基礎,立足社區全面深化依法治理

為了充分發揮基層綜合法治工作部門和基層法治建設樞紐的職能,北新涇司法所緊緊圍繞街道“打造韌性社區、共建慧居家園、共享品質生活”的總體工作目標、新時代司法所12項工作職責及“數字化+法治”重點工作項目,不斷提高司法所統籌推進基層法治建設、承擔基層政府法制工作、提供基層公共法律服務的履職能力。

基層法治建設是一項系統工程。既要從制度供給上下功夫,逐步完善法治建設規范體系專業力量﹔又要在普法宣傳上動腦筋,精准把脈不同群體的法治需求……在推進法治建設過程中,北新涇街道以黨建引領法治建設,充分發揮黨工委領導核心作用,將法治政府建設納入基層黨建“三個指數”體系,有計劃、有步驟地落實基層法治政府建設各項工作,實現黨建引領下的街道自治、共治、德治、法治能力持續增強。

“群眾需要什麼,我們就提供什麼。”來到司法所的二樓,一個寬大的智慧大屏映入眼帘。這個屏幕“智慧”在哪裡?作用又是什麼?原來,北新涇街道勇於創新、先行先試了基層平安綜治工作領域的“一網統管”,利用智慧大屏全方位地實現街道內司法行政、禁毒、消防、信訪等平安綜治工作各模塊數據的整合和賦能,做到了各項業務實時、全面、精准掌控。

當智慧大屏與“法宣融平台”強強聯合,又有什麼樣的效果?北新涇司法所以智慧大屏為主控屏,通過服務終端鏈接到15個居委會的“法宣融平台”,實現了“終端遠程主控、一鍵操作”。於是,精選的一部部新法新規等在“法宣融平台”進行實時推送,一改往日居委會要手動張貼海報、單兵作戰的宣傳形式,實現對居民區、商務樓宇等法治宣傳的“全覆蓋”。

對於北新涇司法所來說,對標市、區“八五”普法工作要點,圍繞街道中心工作,高標准謀劃普法宣傳,落實街道“八五普法”規劃等同樣不可或缺。對此,司法所在明確普法責任、普法內容、普法形式的基礎上,精心策劃舉行了各類法治文化活動,推動居民區法治文化建設,積極創建極具北新涇地域特色的“數字化+法治”文化品牌。

去年以來,北新涇司法所充分整合運用律師、公証員、法律援助及專家人才資源,開展各類法治講座、宣傳咨詢,還以趣味法治游戲為載體開展“憲法宣傳周”活動,吸引社區群眾的廣泛參與互動,使憲法法律融入日常生活。

不僅如此,為不斷完善架構完整、層級明確、職責清晰、響應及時的基層法治建設體系,北新涇司法所以加強基層法治宣傳教育為基礎,以實施培養工程為載體,積極實施“法治帶頭人”“法律明白人”培養工程,發掘社區的“法律明白人”、培育社區的“法治帶頭人”,助推法治社區建設,促進“三治融合”,打造共建共治共享的社區治理新格局。

“調解員是一杆秤的中心,不偏袒任何一方,才能真正做到公平、公正。”說起身邊的“法治帶頭人”,馬路娣的名字再熟悉不過。從社區民主法治建設工作到法律宣講平台,從調解家長裡短的糾紛到撰寫法律文書,馬路娣忙碌的身影時常閃現。她表示,能夠成為基層解決問題用法、化解矛盾靠法的中堅力量的一員,“‘法治帶頭人’的稱號,我很喜歡”。

對標職能,創新體制機制助推職責落地見效

“去年,司法所所長累積列席了35次街道主任辦公會議、承擔行政訴訟案件1件、15家公共法律服務工作室中的9家已完成示范創建、居村法律顧問開展普法講座65場、解答居民各類法律咨詢378件、參與糾紛調解43件”……從這些數據不難看出,新時代司法所職責在不斷擴充和變化,促使北新涇司法所的工作節奏不斷加快。

然而,承擔的責任也越來越重,卻沒有阻擋北新涇司法所探索的腳步。值得一提的是,司法所積極推行的居委會調解干部到調解窗口值班、參與咨詢接待的制度特別受到“追捧”。

“跟著‘全國人民調解能手’馬路娣老師,學習調解技巧和法律知識,事半功倍”,一位居委會調解主任表示,邊觀察、邊記錄、邊學習,以值班的形式完成居委會調解主任的業務實訓,在全力化解敏感性群體性矛盾糾紛的實踐中,推動調解員隊伍專業化、年輕化、專職化發展。

“北新涇街道在冊社區矯正對象19人、安置幫教對象95人,司法所嚴格落實疫情防控要求,兩類對象總體情況穩定,無脫漏管和重新違法犯罪情況,有力確保了兩類對象的‘四個不發生’”,矯正專職干部李陳棟表示,去年以來,北新涇司法所緊盯實效導向,積極打造“平安社區升級版”。

當一位求職困難的單親爸爸找到工作的好消息傳來時,司法所和居委會的工作人員都很興奮。原來,刑滿釋放一個月后,這位安幫對象由於無職業技能、自身肥胖等因素,在求職中屢戰屢敗。

於是,司法所工作人員主動上門與該安幫對象的戶籍地居委會了解情況,在得知附近的一家店鋪對外招聘,便請居委會牽線搭橋。經面試,該安幫對象順利入職,有了穩定收入和固定的居所,他對司法所和居委會充滿感激,還特地向區司法局和街道辦事處寫了感謝信。

“做好對‘兩類人員’的針對性幫扶工作,提升對象的就業率,也是司法所重要的職責之一”,北新涇司法所工作人員劉雙琦表示,在持續深化安置幫教“四項工作”機制的基礎上,做到幫教銜接、排摸走訪、分類幫教、情況報告等環節進一步落實“精准”要求,確保刑釋解教人員不脫管漏管。

貼近基層、靈活多樣、方便快捷、功能強大……北新涇司法所主動探索推動公共法律服務與科技創新手段的深度融合,簡化服務環節,提高服務質量的效果有口皆碑。同時,司法所充分發揮公共法律服務在排查與預防矛盾糾紛、促進社會和諧發展等方面的作用,實現“數字化公共法律服務”,為基層社會治理的數字化轉型提供了有益的探索經驗。在嘗到了甜頭、得到了老百姓的贊許后,未來這條探索之路也將會堅定不移地持續走下去。

(來源:上海長寧)

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量