大江東︱五看上海負重抗疫:迎大考 打硬仗

3月12日,上海市衛健委最新通報,前一天,上海新增本土新冠肺炎確診病例5例和無症狀感染者78例,新增感染者人數再創新高。同日,上海市中小學全部調整為線上教學,幼兒園、托兒所停止入園,培訓和托育機構不得開展線下培訓和托育服務。

當晚,上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室發布消息,市民非必要不離滬,確需離滬的人員須持有48小時內核酸檢測陰性報告,來滬返滬的人員須持有抵滬前48小時內核酸檢測陰性報告。

面臨新冠疫情防控兩年多來的歷史峰值,被譽為抗疫“模范生”的上海,面對新的嚴峻挑戰如何應對,精准抗疫、社會面清零的前路該怎麼走?

一看基本面:警醒的“老虎”也打盹,讓重壓中的上海破“防”

3月1日,1+1﹔

3月2日,3+5﹔

3月3日,2+14﹔

3月4日,3+16﹔

3月5日,0+28﹔

3月6日,3+45﹔

3月7日,4+51﹔

3月8日,3+62﹔

3月9日,4+76﹔

3月10日,11+64﹔

3月11日,5+78﹔……

3月以來,上海本土確診病例和無症狀感染者與日俱增。

截至3月11日24時,上海這一輪累計本土確診病例39例,本土無症狀感染者448例﹔累計境外輸入性確診病例358例,境外輸入性無症狀感染者184例﹔6個中風險地區。16個區中,除了崇明區外均已發現感染者。

上海流行這個段子:如果你身邊連一個被隔離篩查的都沒有,說明你沒朋友——疫情波及之廣,可見一斑。

疫情的異峰突起,偶然有,必然也有。

首先,是進入2022年,奧密克戎變異株已“飛”遍全球128個國家和地區,傳染性極強。上海口岸作為全國最大空海港入境口岸,長期集中全國近40%入境航班,累計收治4000多例境外輸入確認病例。出自浦東國際機場的零星病例,一直是上海本土疫情重要源頭。

近兩個月來,香港疫情來勢洶洶。滬港經濟聯系、人員往來密切,據航班管家數據顯示,2月以來,有208架次航班由港飛滬,座位數近6萬個。目前上海在院治療的614例境外輸入確診病例中,來自香港的達476例。

兩年多,不間斷運轉的出入境口岸“閉環”防控鏈,哪一環、哪一瞬都不敢有偏差、疏漏、懈怠。然而,“老虎”還是打了個盹兒,讓這座城市破“防”。

3月11日,上海坦承:境外輸入病例攜帶的病毒污染環境,由於管理疏漏引發本土感染並導致傳播。

上海不“孤獨”。截至3月12日下午,不含港澳台在內,國內31個省區市和新疆生產建設兵團現有本土確診病例2935例、本土無症狀感染者5076例。

當此之際,向以“先行先試”著稱的上海,能否闖過這一關,具有某種壓力測試的意義。

二看決策層:靠前指揮、坦率公開,早日實現社會面清零

3月11日,上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組舉行會議。剛剛結束全國兩會的上海市委市政府主要領導,一飛抵上海,便急召上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組會議,並做出最新判斷,“疫情仍處於防控的關鍵階段,上海要咬緊牙關、迎難而上,集中力量抓好關鍵和重點,全面優化升級疫情防控策略,應急處置進一步提速,閉環管理進一步抓實,重點場所管理進一步從嚴,服務保障進一步細化。”

12日,市委書記李強又來到靜安區疾控中心,叮囑要提升應急能力、提高處置效率,堅決阻斷病毒傳播蔓延,為早日實現社會面清零作出更大貢獻。

大江東在採訪中了解到,上海各區、各部門主要領導均已靠前指揮,坐鎮一線,統籌安排﹔採取更加精准有效的防控措施,做深做細流調溯源和檢測篩查工作,科學精准劃定密接、次密接、高風險篩查“三層防護圈”﹔加大重點區域、重點人群、重點行業核酸檢測力度和頻次﹔階段性減少聚集性活動,強化疫苗屏障和個人防護屏障,增強對老人、孕產婦、兒童等特殊群體服務的主動性。

針對發現“漏洞”,上海市委書記李強提醒,“集中健康觀察點要堅決抓實閉環管理,每個流程、每個環節、每個細節都要嚴格按照規范要求執行到位。要加強自查督查,及時發現問題、解決問題、堵塞漏洞,真正把閉環閉實閉嚴。”

針對眼前“硬仗”,他語氣嚴峻:這場疫情防控硬仗就是一次大考,既是對工作能力、工作水平的檢驗,更是對工作作風、精神狀態的考驗。要敢於擔當、勇於負責,以奮斗精神、頑強意志齊心協力打好這場硬仗。要堅定不移堅持“外防輸入、內防反彈”總策略和“動態清零”總方針。

疫情看似猝不及防,上海依然鎮定自若。

三看專家意見:反對“躺平”,積小勝可成大勝

“‘躺平’我是不同意的”,在上海疫情防控的膠著時刻,國家傳染病醫學中心主任、上海新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏面對媒體採訪,直面焦點話題,表達對絕不“躺平”的認同,疫情來了,怎能讓它去蔓延,“我們從周邊國家已經看到,可能會付出比較大的死亡代價”。

對此,國內專家已有共識。全國人大代表、中國工程院院士張伯禮說,新冠病毒變異的特點是傳染性越來越強,毒性沒有顯著增加,“但不能排除以后它的變異會出現毒性也增強的狀況”。他認為,當在精准防控、優化防控措施上下功夫,“我們的大數據、流調溯源、嚴格隔離、分類救治等政策堅持了兩年多,取得了很多成熟的經驗,動態清零,我們還是能做到的。”

上海市疫情防控公共衛生專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡說,每次排查協查,都根據流行病學調查的軌跡來判斷,分密接、次密接以及外圍涉及的風險群體,會第一時間給大家反饋排查結果,對不同的場所採取不同的后續管控措施。

張文宏則評價目前抗疫整體策略,是積小勝成大勝。在上海,雖然有非常少的一些人需要居家,但大部分人維持了正常的工作生活﹔雖有些單位可能因為種種原因被封閉,但是這種封閉的方式、方法,對於未來而言,還需要一點點去突破。

“希望我們的抗疫,既能做到社會面清零,同時做到最大程度讓城市或我們所居住的環境受影響小一點、停擺的幅度小一點、管控的人群少一點”,張文宏說,這樣一點點的進步,在藥物上市、疫苗策略優化后,一定會看到非常好的結果。

“今天我們做到抗疫過程能維持正常的生活、工作,明天肯定可以再進一步。每一步的努力,最終目的就是讓我們抗疫成功”,張文宏說,雖然今天生活受到部分影響,但相比兩年前已取得非常大的進步,整個上海至少沒有恐慌的感覺,“每次一點點的進步,到哪一天積少成多,突然有一天,會發現原來我們已經做到了完全開放。”

四看疾控能力:心往一處想、勁往一處使,齊心協力共同抗疫

經流行病學調查、基因測序比對和專家組綜合研判分析,上海這波本土感染病例爆發的源頭,都由境外輸入病毒引發。

3月1日上海普陀區新增1例確診病例,是本輪疫情肇始。其病原“與國內其它地區的境外輸入病例病原高度同源”——是哪裡?就如同為了尊重隱私權從不公開新冠感染者詳細行蹤一樣,上海沒說。

3月11日,上海第二次公布疫情溯源結果:“鬆江、嘉定、閔行、黃浦、徐匯、寶山、浦東新區等區疫情中均存在明確的流行病學關聯,病毒基因測序顯示高度同源,感染來源聚焦於:境外輸入病例攜帶的病毒污染環境,由於管理疏漏引發本土感染並導致傳播。”

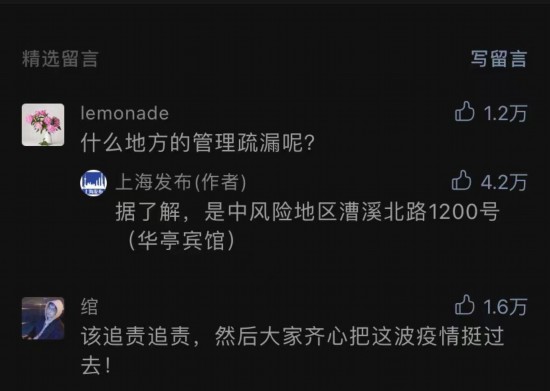

是什麼地方的“疏漏”?“上海發布”在留言區直白回復網友:“據了解,是中風險地區漕溪北路1200號(華亭賓館)”。

坦誠公開,是上海疫情防控工作自始至終堅持的“法寶”。

從3月1日3月10日,11天裡,連開9場新冠疫情防控新聞發布會。上海市衛生健康委主任鄔驚雷在第一場發布會就額角冒汗多次提到:“我們壓力很大!”他還提到,“醫護人員非常辛苦,兩年來沒有一天是休息的”,很多市民為之動容。

“上海的新增病例都及時向市民公布,大家可以了解疫情,不信謠、不傳謠,一起努力守護城市!”鄔驚雷這樣承諾。

仔細分析,這波疫情除少數病例是因出現發熱自行就診而被發現,絕大多數是在集中隔離管控或對重點人群篩查中發現。這樣的事實,在一定程度上說明了上海疫情防控網絡依然高效、嚴密。

針對無症狀感染者增多,上海近期更加強調“早、快、准、全”策略,主動篩查發現“潛伏者”。

“早”指的是主動篩查要及時,被動反應要靈敏——對重點人群的主動篩查和接到相關省市協查通報的反應,兩手都要做好﹔“快”是指“2+2+24”,接報后立即響應,流調隊伍2小時內抵達現場,4小時內完成流調核心信息,24小時做到軌跡“應查盡查”、人員“應管盡管”、場所“應消盡消”﹔“准”和“全”,用上海市疫情防控公共衛生專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡的話,就是“少一個不行,多一個不要”——流調到哪裡,管控措施落實到哪裡,劃定相應區域,對區域中的人進行篩查。要基層防控方面則要求切實落實“四方責任”,各方都要承擔起自身防疫職責,每天24小時,每周7天,做實做細沒有漏洞。

上海宣布從3月12日起中小學全部調整為線上教學,幼兒園、托兒所停止幼兒入園,各類培訓機構和托育機構不得開展線下培訓和托育服務。市教委很快制定統一的覆蓋全市中小學教學方案,發布“空中課堂”觀看途徑、方式和客服渠道,幫助教師、家長、學生了解教學活動安排。居家照護有困難的學生還可以申請到學校上網課,一樣有午餐和課后服務。

五看社區管理:相互體諒 醫、食保障全面跟進

如同張文宏所說,這座城市生產生活依然基本如常。

這些天,在不少社區、核酸檢測點,從各醫療機構調集的醫護人員和志願者“大白”們快手快腳搭好檢測台、防欄、指示牌,連續作戰、不眠不休﹔等候核酸檢測的人群安靜排隊,熟練打開預約二維碼、脫下口罩接受採樣,與醫護人員配合默契。有時要等上一兩個小時,也很少有人煩躁吵鬧,倒常常聽到對“大白“的叮囑:“你們太辛苦了,一定要保重哦!”

3月10日晚,3400余名白領人手一隻“出入平安”香囊,走出剛剛解除封控的位於鬧市中心靜安寺地區的越洋廣場。依托區域黨建平台,街道與強生交通集團聯手,調度938輛出租車,在100分鐘內護送2091人安全回家。“離開過程不超過五分鐘。溫馨的提示話語、紅色的車燈、幫助搬運行李的工作人員、街道貼心准備的雷允上香囊,這些都讓我感覺特別暖心!”一位白領員工說。

少數小區、辦公樓被“封控”,意味著新工作的開始,尤其是市民的就醫、物資保障問題。

鄔驚雷介紹,上海一直堅持危急重症患者醫療服務優先的原則,在社區實行管控后,落實以社區居(村)委會、社區衛生服務中心為基礎,120急救中心聯動定點醫院的機制,保障好管控區內居民就醫需求,特別是危急重症患者的醫療服務:

加強管控區域內居民健康管理,由社區居(村)委會、社區衛生服務中心駐點工作人員,梳理管控封控區域內居民,特別是重急症患者的就醫需求,建立台賬,做到底數清楚、信息通暢、服務主動﹔

做好管控區域內居民閉環診治,加強定點醫院救治力量……一切都有條不紊。不是沒有過捉襟見肘,但竭力保持“人民城市”的精度和溫度。

在食品保障方面,上海市商委副主任劉敏表示,上海批發市場與產地、各類市場渠道對接通暢,可根據消費需求及時調運貨源,保障市場供應。各區制定了生活物資保供預案,有序組織各類市場渠道保障供應,滿足社區居民生活需求。眼下,上海主副食品供應貨源充足,品種豐富,可以滿足市民消費需求。

對市民的服務還在延伸——在此輪疫情最早出現的普陀區,“居家管控証明”服務已經上線“隨申辦”,封控小區的居民足不出戶就可在手機上開具証明,一鍵領取,蓋著紅章的証明就可直接提供給單位,“一次不用出門”。

有滬媒制作了承諾“共同戰役,守住上海”融媒體產品,推出不久,就已經有500多萬人簽下承諾——眾志成城,這依然是那個“優等生”上海。在嚴峻挑戰面前凸顯的防疫力度、精度和溫度,方是這座城市的真正軟實力所在。

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量