上海將多兩條“會呼吸”、可親近海岸線,第一條今年9月底露面

6月8日,隨著1萬余尾斑尾刺蝦虎魚、金錢魚、暗紋東方鲀和600千克縊蟶、青蛤、沙蠶被投放入海,上海臨港濱海海洋生態保護修復項目整體施工進入最后沖刺階段,該項目2022年7月開工,計劃在今年9月底完工。

修復生態環境,拓展親海空間

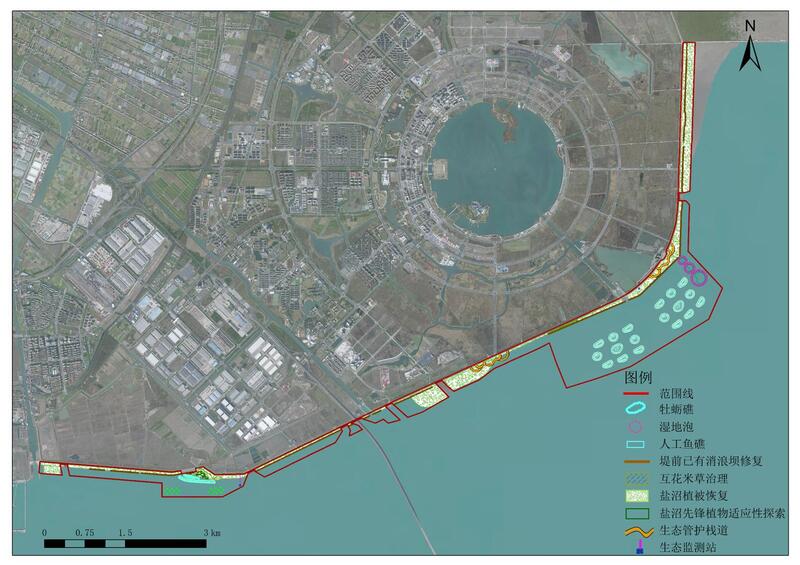

上海臨港濱海海洋生態保護修復項目西起蘆潮港水閘東導堤,東至南匯東灘整治工程南區南側堤,涉及岸線總長17.05公裡,總投資5.3億元。

該項目的主體工程為“一帶三點”:17.05公裡的生態廊道,以及港灣凹地生境修復段、南匯嘴特色濕地保護修復段、侵蝕海灘保護修復段,包括堤外海灘保護修復、潮間帶生物多樣性恢復、海岸帶修復生態環境跟蹤監測、科普管護設施配套等。

該項目作為杭州灣北岸受損海岸帶生態修復重點項目之一,納入《全國重要生態系統保護和修復重大工程總體規劃(2021—2035年)》中的“海岸帶專項規劃”。2021年10月通過財政部、自然資源部、生態環境部組織的競爭性選拔,由中央財政海洋生態保護修復資金、上海財政預算資金共同支持。

總平面布置圖

節點二效果圖

上海海洋管理部門專家指出,目前臨港海岸帶面臨三重危機:外來物種互花米草入侵,濱海濕地生境退化,消浪壩損壞導致灘勢不穩定,這些因素威脅到周邊生態安全。

其中,互花米草是世界最危險的100種入侵物種之一,破壞近海生物棲息環境,影響灘涂養殖﹔堵塞航道,影響船隻出港﹔影響海水交換能力,導致水質下降,並誘發赤潮﹔威脅本土海岸生態系統,限制了本土植物蘆葦、藨草的生長,導致生物多樣性降低,濕地生境嚴重退化,生態系統不健全。

上海臨港濱海海洋生態保護修復項目就是為了解決海岸帶區域灘涂濕地萎縮、外來物種入侵威脅生態安全等問題。

項目建成后,將改善臨港海岸帶生態系統質量、維護生態安全、促進生態減災協同增效、提升海洋生態系統固碳增匯能力,並在臨港新片區形成一條高品質親海岸線,為南匯新城“湖海相融,開放共享”的生活空間增添更多靚麗的海洋特色。

上海市海洋管理事務中心副主任陳衛國透露,奉賢濱海海洋生態保護修復工程將於今年夏天動工,力爭兩年內完成,上海又將多一條17公裡的親海岸線,親海空間將進一步拓展。

打造17公裡“會呼吸”海岸線

據透露,多項生態修復技術已被綜合運用到上海臨港濱海海洋生態保護修復項目中,打造一條17公裡“會呼吸”的海岸線。

比如,綜合應用消浪壩原位修復、牡蠣礁群固灘技術,保護修復“高—中—低灘”梯度鹽沼濕地生境,發揮其護灘養灘、消浪防潮、生態減災的協同增效功能﹔實現鹽沼濕地生境—植被—底棲生物全鏈條修復與恢復,發揮其碳匯價值﹔建立鹽沼濕地生態監測站和碳通量塔,開展生態環境跟蹤監測,綜合評估修復效果。

中交上海航道局負責上海臨港濱海海洋生態保護修復項目的一標段,涉及岸線9.5公裡,主要包括堤外海灘保護與修復、潮間帶生物多樣性恢復、科普服務驛站等項目。

項目經理聶凱介紹,目前堤外海灘保護與修復項目已完工,一標段整體施工進度已達88%。從這個月開始,約40噸的底棲生物將陸續投放到項目所在海域。

“蘆葦、海三棱藨草群落穩定一兩個月后,才能投放底棲生物。”聶凱表示,盡管看上去只是種了蘆葦、海三棱藨草,還有投放了縊蟶、青蛤、沙蠶,但其實裡面大有文章。

首先,種植和投放的物種必須是本地物種,而且考慮到適應性和存活率,優先選擇優勢物種,這樣才能搭好生物多樣性的“地基”,有了豐富的食源和良好的環境,魚兒、鳥兒才會被吸引過來。

其次,種植和投放相關物種的過程對施工方提出了諸多挑戰。比如,海三棱藨草的存活率除了與互花米草治理成效有關,還與潮灘高程有密切關系,但在實際施工過程中,接近堤壩的相對安全區域高程不理想,海三棱藨草隻能外移種植,為增加它們抗風浪的能力,施工方使用了多種土工管袋、竹籠、草袋等工具,千方百計護住它們。

據介紹,項目完工后,將有3年的養護期,項目方將與專業機構一起持續關注、監測這片區域的生態環境狀況。

上海海洋管理部門表示,“十四五”期間,上海還將重點推進佘山島領海基點、金山濱海濕地、奉賢華電灰壩岸段、金山三島潮間帶等海洋生態保護修復項目,並探索建立海洋生態保護修復項目儲備和資金投入機制,建立完善海洋生態修復評估制度,編制出台海洋生態保護修復行動方案。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量