為了讓金山這門“驚艷世界”的技藝有傳承,她付出了……

“一幅絲毯需要經過十二道工藝流程完成,一平方英尺絲毯需要手工打14400個8字栽絨結。一幅絲毯制作過程大約需要10到12個月的時間……”

在金山絲毯廠,中國工藝美術大師程美華的聲音在講堂裡回蕩,台下屏息聆聽的都是還在上中小學的孩子。

就如同50多年前,站在選擇人生未來的路口,不滿20歲的程美華被絲毯那珠寶一般的流光溢彩吸引,一瞬間就決定投入一輩子。金山絲毯之美,給了前來參觀體驗的孩子們以最簡單強烈的沖擊。而程美華要做的,是讓這一門高雅精致的工藝“蹲下來”,讓孩子們跨過門檻走進來。最終,將這顆上海市非物質文化遺產項目的種子播撒進孩子們純淨的心田。

年輕人去哪兒了,“美麗世界”誰來接棒?

一件事做一輩子,從事業變成了使命。憑著對美的領悟與執著,程美華從普通技術工人成長為工程師、上海工藝美術大師、中國地毯專家、中國工藝美術大師。她將中華傳統的優秀文化發揚光大、代代相傳。上海金山絲毯在繼承和發揚傳統工藝的基礎上博採眾長、兼容並蓄,不斷推陳出新,打破傳統平面的絲毯格局,讓絲毯從平面走向立體,豐富了絲毯的表現力,打造軟雕塑的新特色,成功地創造了凹凸錯落的海派藝術新風格,令金山絲毯在全國獨樹一幟。她曾多次在國際國內榮獲大獎,讓中華傳統文化在國內外舞台上大放異彩。

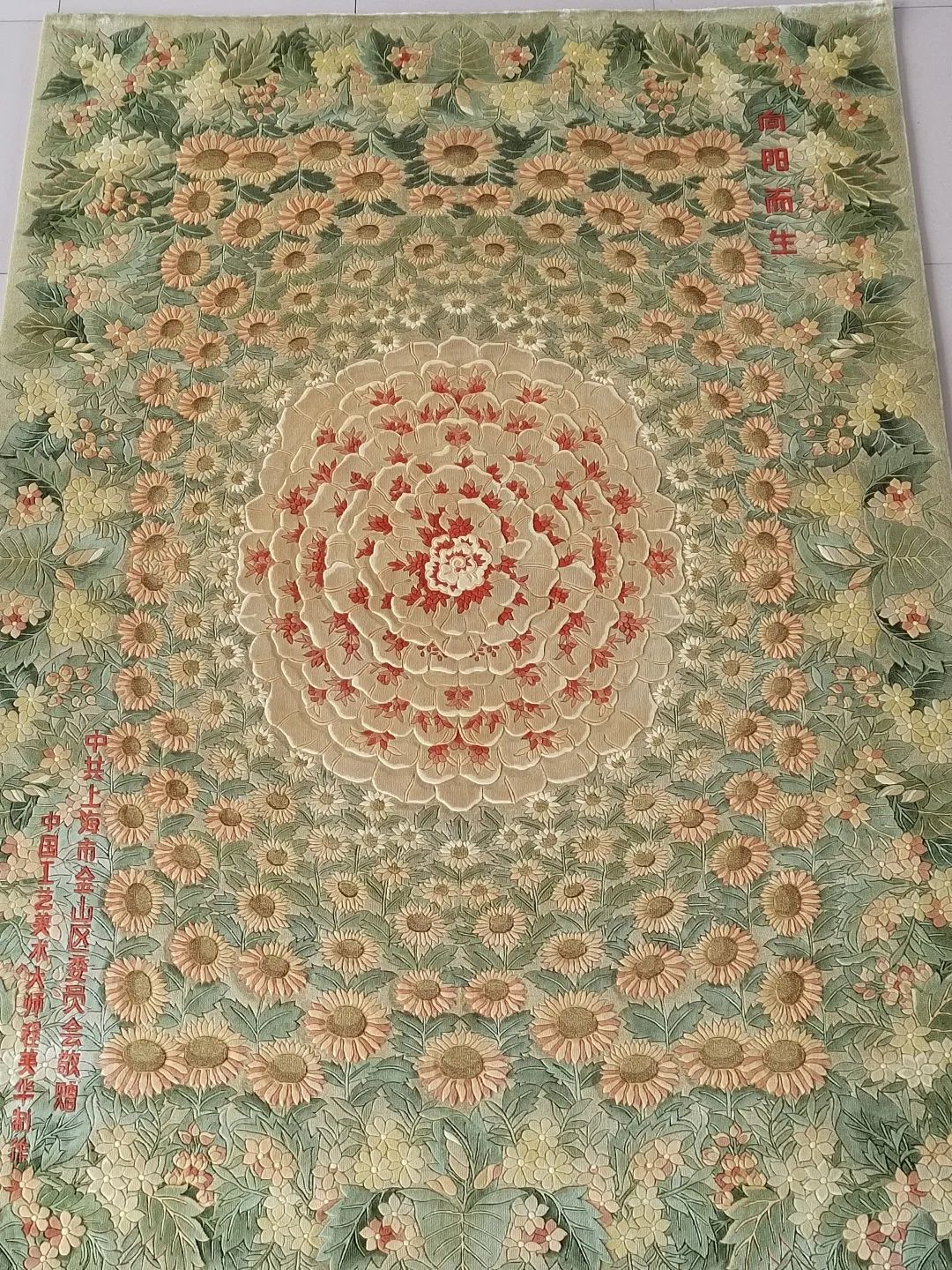

近年來,程美華創作的中華藝術挂毯相繼被國內外的許多重要展館收藏、陳列。2022年10月,中共上海市金山區委向中共一大紀念館捐贈了巨型藝術挂毯《向陽而生》。這一作品,也出自於程美華之手。

然而沉浸於藝術世界的程美華,心頭卻始終壓著一道難解的題。上個世紀70年代到90年代,是金山絲毯廠的“黃金年代”,每至晨昏,上下班的工人熙熙攘攘。半個世紀過去了,這裡的建筑矗立不動,當年新栽的杉樹已經長得比小樓還高,而廠區裡的人卻越來越少。“有一天我在廠房裡轉一圈,從繪圖、打版的設計師,到上機操作的編織工,都超過50歲了,整個廠區安安靜靜,像是個被遺忘的圖書館。”程美華講述當時的心情。

年輕人都去哪裡了?是因為在廣闊的世界面前,絲毯之美黯然失色了?還是絲毯編織的枯燥、沉重勸退了向往之心?這個美麗的世界,如果找不到后繼之人,又如何成體系地傳承下去?問題從一個衍生成了一串。程美華徹夜難寐尋找問題的答案,終於她決定面向社會打開大門試試。從2018年開始,程美華把閑置老廠房改造成了教室,開始邊開放邊完善她的體驗課程。

“大師授課”火了,老廠區變身研學“熱地”

沉寂多年的廠區突然就迎來了絡繹不絕的訪客,廠裡上了年紀的工作人員在興奮之余也都要跟著磨合,適應起新的節奏。“上午開進一部大巴,送來50個孩子,下午再來50個。一天裡有5到6個小時都是給孩子上課,有時候飯都顧不上吃。”程美華說。

在逐漸的摸索中,程美華挂出了“中華手工絲毯技藝體驗坊”的牌子,打磨出了她的美華“絲毯藝術三部曲”。第一部:走進“大師講堂”,由程美華上台分享上海絲毯的傳承與發展﹔第二部:走進“中華手工絲毯技藝體驗坊”,由操作員傳授技巧,讓訪客體驗手工技藝﹔第三部:走進“成果展示廳”,由講解員分享創意成果,讓訪客品鑒金山絲毯精品之作。整套課程可以靈活控制在2-3小時之間,而且合理配置了人力。在原有A區設施基礎上,又改建出了B區課堂,大大提升了接待能力。如今,金山絲毯廠接待研學團隊的最高客流量可達一天200人次。

春華秋實,水滴石穿,程美華對於絲毯技藝傳承與發揚的精心布局和付出,漸漸走入收獲季節。2019年,金山絲毯的絲毯織造技藝被評為上海市非物質文化遺產﹔2019年6月美華大師絲毯創意工作室被授牌成為金山區青少年社會實踐活動教育基地﹔2020年5月,工作室又成為了上海市學生勞動教育基地。此外,這裡還是中國工藝美術產業創新發展聯盟認定的中國工藝美術產業創新交流基地、由上海市總工會授牌的上海職工學堂、由市婦聯授牌的上海巾幗女性創新學堂。

“小機台”揣進包,絲毯傳承來到新一站

為了讓孩子有更好的學習體驗,她把龐大而笨重的機台刷成了明亮的橙色。為了降低學習門檻,她設計了色彩明快、圖案簡潔的12生肖和12星座系列作品。然而,即便是作品縮小到1平方英尺,也就是A4紙那麼大,依舊不是一名初學者能在短時間內完成的。程美華就在機台旁放上表格記錄,每個上機操作的孩子都會在上面留下自己的名字、學校、操作時長以及在這幅半成品上打了幾排“8字結”。記錄不斷延長,而絲毯也如同栽在經緯上的麥田不斷生長。

“我們在整理學習記錄的時候發現,一平方英尺的小絲毯,需要150名學生接力完成。學習絲毯編織技藝,是美的教育,是勞動教育,同時也是對於孩子心性的磨練。”程美華說。

在授課中,有孩子對絲毯一眼入迷,他們對程美華說:“可惜機台搬不走,我們回家也想編,還想把作品帶回家。”孩子的訴求,程美華馬上安排。2020年,一款時尚雜志大小的“移動數碼小機台”被研發了出來,取代了2米高寬的沉重設備,成為了教學工具裡的主力。每一道經緯標注數字,每一款圖案配齊絲線,做成了可以揣包裡帶走的材料包。在教學中,由老師示范操作完成1/3,學生現場跟學完成1/3,剩下的可以帶回家繼續做。如此一來,孩子們體驗絲毯編織的時間大大延伸,他們可以擁有一幅屬於自己的作品。小機台本身又可以作為絲毯的邊框,作品完成后就成了一個別致的裝飾擺件。

無意中的創舉,讓絲毯編織教學也跟著靈活輕盈了起來。一張小機台打破教學場地和設備的限制,可以進學校、進社區、進民宿,走入千家萬戶。它成了金山絲毯編織這項非遺技藝傳承路上的重要裡程碑,也由此獲評2022年上海市文創扶持項目,並在不久前獲評2022年“上海伴手禮”。

“一切都在越來越好。”今年已過70歲的程美華,看著充滿生機的廠區無比欣喜。每一堂課結束,她都會留出5到10分鐘,讓孩子們寫下體驗心得。

來自朱行小學五年級二班的曾慶泰寫道:通過這節課我知道了,我國在絲毯(方面)十分地優異,在這裡的作品中,我最喜歡的是《年年有余》,色彩鮮艷,十分漂亮,我喜歡這節課。

金山小學五年級二班朱梓琪的留言是:我覺得這裡很有趣,很好玩,不僅參觀了美華大師的作品,還自己動手做了。我們應該把這種工藝發揚光大。

密密麻麻的便利貼,已經組成了另一塊絢麗之牆……

(來源:i金山)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量