在楊浦,他們擁有“第二個家”

春季萬象更新,續寫著新時代的風景。人民城市建設過程中,“家”的概念越來越走向“廣義”,而不再局限於“狹義”上的居住地。

退役軍人回“娘家”,每月一聚,26年悄然逝去,老兵俱樂部早已成為有愛的大家庭﹔在圖書館這個“美育之家”,國畫、書法、音樂相映成趣,全民閱讀“跨界”合作開啟﹔“三駕馬車”齊頭並進,護河志願者兢兢業業,居民窗外的“一片愁”走上“回頭路”,又成為“喜人的一抹綠”﹔依靠太陽能或風能獨立於電網運作,零碳排放,這樣的“理想型建筑”即將成為社區工作人員的辦公場所……

在人民城市“樣板間”,越來越多的“第二個家”“落地成詩”,傳遞“四季如春之暖”。

“我們可以在這裡找到朋友,找到自我價值”——每月一聚,桌上清茶一杯,“老兵之家”迎來26歲生日

今年80歲的沈寬,曾參加援越抗美,在執行任務中不幸負傷,現在是延吉新村街道老兵暨傷殘軍人俱樂部負責人。每月20日是這個俱樂部的固定活動日。“我們把俱樂部視為老兵的家,也就把每月的這一天當成‘回娘家’。”沈寬說。

“日落西山紅霞飛,戰士打靶把營歸,把營歸……”3月20日,延吉新村街道退役軍人服務站傳出軍歌《打靶歸來》,俱樂部在此舉行成立26周年慶祝活動。桌上清茶一杯,再無其他,二十余位退役軍人又一次“回到娘家”。他們披上了舊軍裝,佩戴著軍功章,回憶往昔,展望未來。

俱樂部成立於1997年,最初是由社區裡的幾個傷殘軍人自行發起的,后來逐漸演變成一個固定在二三十人的組織團體,參與者大多是因戰、因公或因病致殘的傷殘軍人、優撫對象和退役軍人。這些年來,大家都秉持“退役不褪色,退伍不退志”的初心,定期聚在一起開展紅色教育、戶外研學,在業余時間還會主動深入社區,參與各種志願服務。

“我們俱樂部裡,很多戰友、老干部都參加過抗日戰爭、解放戰爭,一心保衛祖國。所以我們在組織活動時,最主要就是開展政治學習,比如‘講身邊的革命故事’系列活動等,加強思想教育。”沈寬表示,大部分老兵即使再忙都會抽時間來參加,這令他很感動。

26年悄然逝去,俱樂部已成為一個有愛的大家庭。為了保持組織活力,團隊持續吸收新鮮血液,歡迎更多退役軍人加入。王樹忠就是新進成員之一。“老同志聚首,滿滿正能量。我就是從這一次次活動中找到了老兵的歸屬感和認同感。這個俱樂部對我們退役軍人來說,就是第二個家。我們可以在這裡找到朋友,找到自我價值。”王樹忠說,“未來我們還要繼續彼此關愛,發揮余熱,踐行初心。”

退役軍人是黨和國家的寶貴財富,也是建設中國特色社會主義的重要力量。脫下軍裝,走出軍營,他們用軍人本色書寫人生嶄新篇章,始終忙碌在黨和人民最需要的地方。這些年來,為了支持俱樂部開展活動,延吉新村街道在人員、場地、經費和工作機制等方面,都予以支持。今年,他們還將繼續多方面開展退役軍人保障工作,為這群“永遠最可愛的人”保駕護航,全面提升他們的獲得感。

“今年我們主要還要開展三方面工作,第一,組織退役軍人學習黨的二十大精神,第二,組織退役軍人參與社區治理,第三,積極聯系走訪退役軍人,做好退役軍人的就業、安置等工作。”延吉新村街道辦事處副主任陳琳告訴記者。

全民閱讀“跨界”合作開啟——國畫、書法、音樂相映成趣,在“美育之家”盡賞“各美其美”

3月24日,在楊浦區圖書館新館,楊浦畫院院務委員、書法藝術家華波帶來了自己的作品《林樂勇詩一首》——“新聞鐘鑄就,遙夜得循聲”,與同行彼此品鑒、共同交流、分享技巧。當天,“翰墨頌華章、丹青啟新航”——上海楊浦畫院書畫精品展在此拉開帷幕。

俗話說,“外行看熱鬧,內行看門道。”以書法為例,最是奔放豪邁的草書,在大眾眼裡像是隨心所欲之作,其實不然。華波說,這看似信手拈來的一筆筆,內在都有邏輯規范可循。“一幅草書,它的筆畫運行軌跡都是有規范性的。比如一個‘就’字,最后這一筆必須是往右上方向拐,如果拐錯了,可能就是一個錯字。這就是草書蘊含的准確性和規范性。人家常說‘戴著鐐銬跳舞’,其實我們寫草書也是這樣的要求,讓你在美的基礎規范中發揚自己的風格,抒發自己的情懷。”

飄逸靈秀的山水墨跡、遒勁挺拔的飛龍走筆、濃烈艷麗的斑斕油彩……這場書畫精品展共展出作品58件,不同門類、不同風格的作品“各美其美”,吸引了行業內外不少人前來觀展,展覽儼然成了“書畫課堂”。而在上海楊浦畫院,這樣的交流機會並不少。作品《和風》的作者朱偉廣表示,畫院經常開展交流活動,有時是內部交流,有時還要與其他省市藝術家交流,在此過程中,大家積極互動,了解藝術界最新動向和技巧,讓彼此技藝也得到提高。“在多方合作下,也會帶動基層社區藝術水平的提高,形成一種良性循環。”

記者了解到,上海楊浦畫院創立於2002年,在區文旅局和區文聯的支持下,歷經二十年發展,現已成為楊浦文化領域的一個重要品牌。一批又一批本土書畫藝術家在這裡成長起來,邁上了全國乃至世界舞台。

楊浦區文聯副主席、上海楊浦畫院院長胡衛平說,“20年了,當時正值壯年的畫師逐漸都老了,但比較令人欣慰的是,中青年已經接續上來了。在當前的全國書法、美術展中,我們畫院的中青年、中生代都開始嶄露頭角。下一步,我們計劃繼續挖掘青年人才,帶動新生代在藝術領域蓬勃發展。”

楊浦擁有“四個百年”的文化歷史底蘊,“百年大學”孕育了革命的火種、信仰的源泉,“國立音樂專科學校”就曾坐落於此。上海音樂出版社是中華人民共和國成立以來最早的專業音樂出版社,由著名音樂家賀綠汀倡導建立。今年恰逢賀綠汀誕辰120周年,3月26日,紀念賀綠汀誕辰120周年音樂活動,在楊浦區圖書館舉行。“人人美育·世紀火種”閱讀推廣同時啟動。

首場活動中,上海大學音樂學院院長、教授王勇以“百年巨匠——人民音樂家賀綠汀”為主題,開展了一場內容豐富的講座。

上海音樂出版社與楊浦區圖書館簽署共建協議,雙方將深入推進項目、平台等協同合作,並將更多專業藝術資源轉化為社會美育資源。“我們將繼續為市民提供高質量的公共藝術教育服務,滿足市民高品質文化生活的深層次需求。”楊浦區圖書館黨支部書記、館長楊春霞表示。

據介紹,這是楊浦區與上海世紀出版集團創新文化惠民工程、深化實施“社會大美育計劃”的重要舉措,也是雙方共同開啟全民閱讀“跨界”合作、實現書香城區“破圈”傳播,共同推動公共文化服務高質量發展的有效途徑,旨在以黨建帶動共建、以共享實現共贏,共創美育文化品牌,以音樂之美、閱讀之美、文化之美,讓社會美育大課堂走深走實、惠民益民。

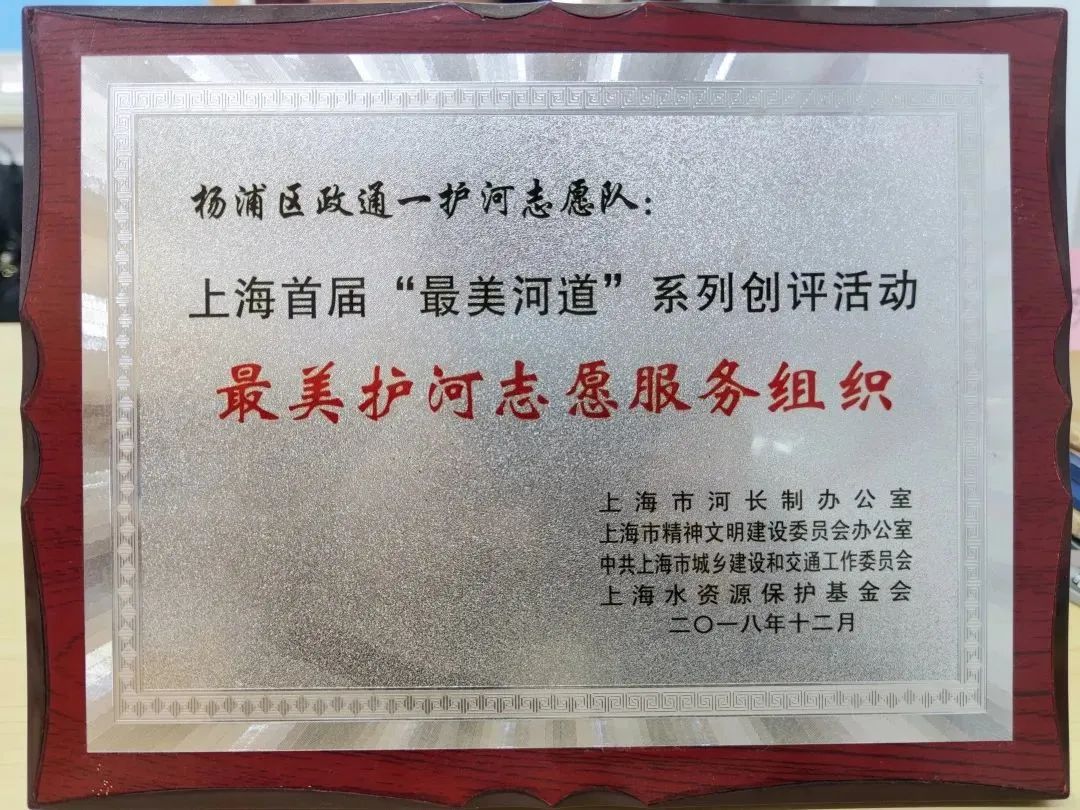

“三駕馬車”齊頭並進,護河志願者兢兢業業——窗外的“一片愁”走上“回頭路”,又成了“喜人的一抹綠”

推窗見綠,生活充滿綠意是大家對美好家園的期盼。然而居民郎女士卻面臨著“綠色的煩惱”。

郎女士的家位於政通路100弄小區的最北面,緊臨虯江並與江灣體育場隔河相望,雖然房間在二樓,但視野還算開闊。但近幾年,河岸邊的一排香樟樹日益高大茂密,逐漸遮擋了視線和採光,甚至有些樹枝都快順著窗戶長到屋裡來了。

據介紹,這些沿河的香樟樹是小區剛建成時由開發商作為配套綠化種下的,可以說是小區歲月變遷的見証。如今二十多年過去,當年的小樹苗長成了三四層樓高的大樹,過於茂盛的枝葉嚴重影響低樓層的採光,而且過度生長的枝條在電纜線路裡穿插糾纏,存在用電安全隱患,為此,電力部門還發來了整改通知。“一抹綠”成了居民心中的“一片愁”。

如今,“一片愁”又變回了“喜人的一抹綠”。“現在好了,河道、江灣體育場都能看見了,通風和採光都好多了!”說到家裡的變化,郎女士喜上眉梢,“窗外密密麻麻的樹枝得到了修剪,家裡再也不會‘暗無天日’了。”

“一片愁”走上“回頭路”,離不開“三駕馬車”的齊心協力。

了解到居民的煩心事,政通一居民區黨總支立即召開會議,經討論決定,對沿河樹木進行修剪整治。這一決定也獲得了物業、業委會以及黨員志願者的支持。大家各司其職,分工合作——業委會攬下了征詢居民意見、爭取最廣大支持和理解的重任﹔物業公司負責施工現場交通疏導、小區路面秩序管理等工作﹔資金和技術方面則由居民區黨總支、居委會“承包”。后續,依托五角場街道“小區環境品質提升”工作,修剪樹木的經費問題也得到了解決,區綠化市容局還為修剪工作提供了科學、專業指導。“三駕馬車”齊出手,多方資源共助力,這排大樹終於不再“張牙舞爪”。

社區治理,除了“三駕馬車”,另外一支重要力量在維護公共秩序、服務特殊群體、化解居民矛盾等工作中,發揮著不可替代的作用,那就是勤勤懇懇的志願者。政通一居民區黨總支書記、主任朱鷹介紹,多年前,政通一居委會就成立了護河志願隊。每天都有兩名志願者沿河巡視,觀察記錄河道和堤岸變化情況,並及時將異常情況反饋給上級部門。這次樹木生長過盛的問題,最早就是由志願者反饋給居委會的。長期深入一線,志願者們“人熟地熟”,因此,許多日常溝通協調工作通過他們面向居民開展時,更為順暢高效。

零碳排放、“自給自足”——社區工作人員將在“理想型建筑”中辦公

零碳建筑,顧名思義,是指零碳排放的建筑物,可依靠太陽能或風能獨立於電網運作,全年能耗都由場地產生的可再生能源提供。如今,這樣的“理想型建筑”即將在楊浦走進現實。

2022年12月31日發布的《楊浦區碳達峰實施方案》明確指出,“有序推進既有建筑節能改造和管理、因地制宜推動既有建筑安裝光伏”。

江浦路街道辦事處位於許昌路1212號的辦公樓,歷經20余年的運行使用,存在熱工性能較差、設施設備老化、用能效率較低、存在安全隱患等問題。2022年9月21日,項目啟動施工,改造內容包括建筑圍護結構修繕、機電用能系統更新、智能化系統升級、可再生能源應用等。今年3月14日,該項目作為楊浦首個零碳建筑項目進入驗收階段。

據了解,該項目佔地面積2437平方米,建筑面積3040.42平方米,主要功能為辦公、會議等。

經改造,大樓面貌煥然一新,室內環境明顯改善,用能水平進檔升位,形成了以“能源可自給、物聯可感知、零碳可持續、示范可推廣”為特色的基層公共建筑零碳改造實施路徑。

比如,外窗原始構造為單層玻璃,採用金屬窗框,無外遮陽設施,此次採用雙層中空斷橋隔熱鋁合金外窗,並在南向外窗上沿增設水平外遮陽板,屋面、外牆等也實施了改造,可實現建筑節能率10%以上﹔增設樓宇自控系統,可對VRV空調及新風系統、照明系統、光伏系統等進行集中監控﹔建設智慧零碳監管平台﹔后續將採購國家綠色能源電力……預計一年內可減排二氧化碳60噸,用能可達同類建筑的先進值水平。

項目將於近期完成綜合竣工驗收,成為上海市首個已完工的基層公共建筑零碳改造示范項目。

(來源:上海楊浦)

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量