上海初代“網紅店”:小小文具店藏有幾千種商品

黃浦區馬當路420號,上海新天地附近,藏著一家名叫“寶寶”的古早文具店。小店開了32年,算得上上海初代“網紅店”:當年,每逢周邊學校開學,小朋友想進店都要在門口排隊。小店主營筆紙橡皮等文具用品,也有孩子們喜歡的閃亮貼紙、好看手賬、減壓橡皮泥等各種小玩意。逛店有種尋寶的感覺。小店也是周圍居民口中的寶藏店,一些線下已幾乎絕跡的小物件,隻要居民有需要,店主總會想辦法搞到。

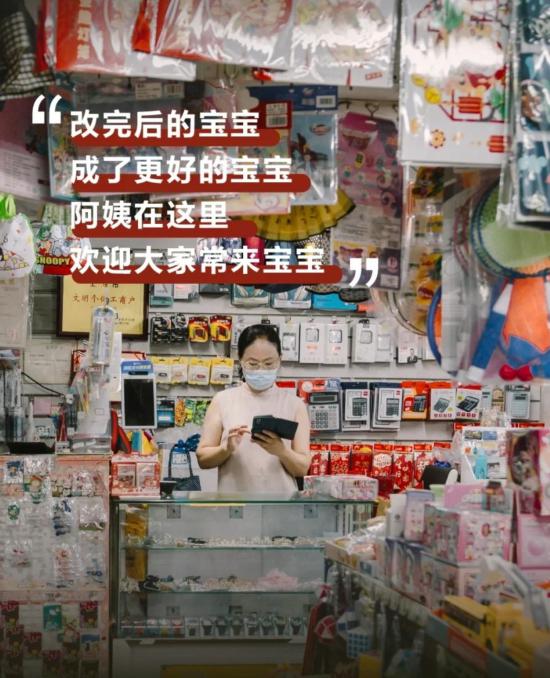

如今的小店生意並不好做,“寶寶文具店”的店主——一位60多歲的上海阿姨,伴著小店經歷了起起伏伏,卻始終心態平和:默默守著這家店,也守住一代人的記憶。她也攢下了很多有意思的故事。

留存著一代人的回憶

“寶寶文具店”距離新天地購物中心200多米。開在最繁華的地方,卻並不起眼——一幢沿街居民樓的半地下室中。

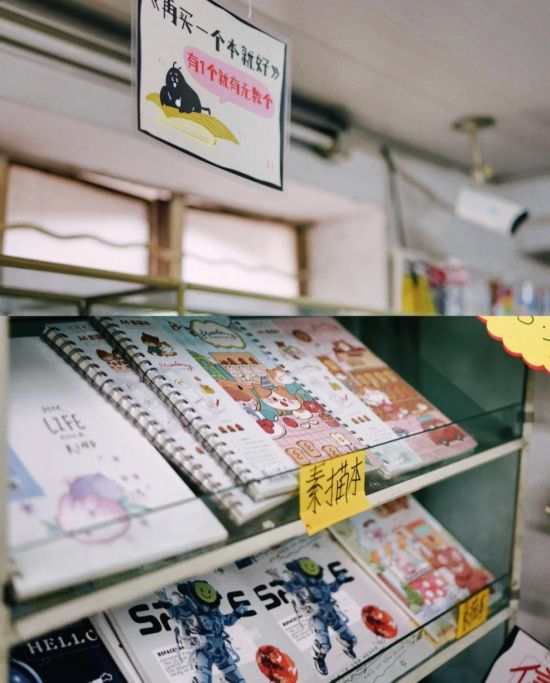

從居民樓大門走下小半層,隻見別有洞天:90來平方米的房間,到處都是商品,貨架上、地上、牆上、天花板上,一看就是一家有年代的店。店主說,店裡的商品至少有幾千種,有最新款的,也有10多年前的。

據說,很多小朋友能在店裡逛上一兩個小時。店主每周還會上新,不少孩子每周都要來。哪個區域有什麼東西,孩子和店主一樣清楚。

小店也是很多上海80后、90后尋找回憶的地方。現在,店裡近七成是老顧客——20多年前自己還是學生或者寶寶的時候來過,長大了帶著自己的寶寶來。

小店幾乎每天都會遇到這樣的客人:五六歲的女兒在家又哭又鬧,年輕的爸爸哄不住,就打著出租車帶著她來自己小時候經常來的“寶寶”店,小女孩一進門就破涕為笑﹔30多歲的上海媽媽帶著上小學的孩子來店裡玩,因為孩子考得好,媽媽帶她來“寶寶”店作為獎勵﹔出國在外的90后女孩,突然想買個小時候用過的本子,她手工畫了一張“地圖”,標注著本子區域在哪裡,讓媽媽拿著“地圖”到店裡來尋寶。

很多年前,周邊一所小學有個年級的語文老師出過一個作文題,題目是“我最喜歡的小店”。很多學生都在作文中寫了“寶寶”店,說這裡是“神仙店鋪”“女孩的天堂”。當年的語文老師看了哭笑不得。后來,語文老師找到了“寶寶”店,想親眼看看,學生們這麼喜歡的店到底長什麼樣。

“寶寶文具店”也是周邊居民眼中的寶藏店。能單買一隻的白色紙信封、用來給自行車打氣的氣門芯,這些都是現在已很少能買到的小玩意。顧客隻要走進來問問,店主都能拿出來﹔有的東西一時拿不出,店主也會盡量幫忙進貨。店裡還提供送貨上門服務,顧客買得多、提不動,店主會找人送貨上門。

“寶寶”店的櫃台上至今還保留著三個鐵皮盒子,裡面放了好多硬幣。這裡可以用手機支付,也可以用現金結賬。

小店30年浮浮沉沉

“寶寶文具店”的店主——上海阿姨劉蘭,今年60多歲了。她戴著金絲邊眼鏡,皮膚白皙,額頭上沒有一絲皺紋。盡管戴著口罩,但看得出,她年輕時是位美女。

劉蘭20多歲時嫁到了馬當路上的一戶人家。那時還沒有新天地,附近都是成片的石庫門舊裡。劉蘭與丈夫還有公婆,擠在一處石庫門,后來添了個兒子。

在她30歲出頭時,生活給了她沉重的一擊。她與丈夫當時都是紡織系統職工,而上世紀80年后期,紡織行業沒落了,她與丈夫雙雙遭遇“下崗”。

30歲出頭,就沒了工作,還有孩子要養,她愁得一下添了好多白發。但生活還要繼續。她與丈夫商量,開個小煙草店,維持家裡的生計。公婆很支持他們,騰出底樓的半間房,前面給他們開店,后面住人。“當時,我們的煙草店就一個櫃台,隻有一米寬。”劉蘭比畫著說。

煙草店最初的店名叫“達峰”,很氣派的名字﹔但很奇怪,沒有人這樣叫。劉蘭的兒子那時兩三歲,小名叫寶寶,弄堂裡的鄰居都認識他。鄰居去她家買東西,都說到“寶寶”店去。時間久了,“寶寶”的店名就傳開了。這個名字一直流傳下來。

后來,便利店大量在上海街頭出現,大家都去便利店買煙草,“寶寶”店的生意漸漸淡了。有一次,劉蘭看到很多小朋友沒有地方買文具,就想到了改做文具店。“文具是個小眾產品。當時的文具店非常少,城隍廟有個批發市場,但那時做批發文具的隻有一間店。”

再后來,馬當路一些地塊動遷了,劉蘭家的石庫門也動遷了。小店沒有了。為了生存,她又在附近隔著60多個門牌號的地方找到一間小門面,繼續開文具店。幾年后,小門面也動遷了。那裡建起來了新天地。

2000年前后,劉蘭搬到了現在的位置,這一開就是20多年。

小店的情懷與溫度

小小一家文具店,商品卻有幾千種,經年積累下來的貨品也多得嚇人。干了30多年,劉蘭練就了背價格、找東西的本事。隨便拿出一種小東西,她都能准確報出價格﹔有顧客來買什麼東西,哪怕是很不常見的,她也能很快地從店鋪的犄角旮欄中找出來。“干得久了,熟悉了。”

很多80后、90后還記得這家店,長大后願意回來這裡看看,一方面要找童年回憶,另一方面也與劉蘭有關。

生意不大、利潤也不高,但劉蘭開店不急不躁。

孩子們想在店裡看多久都行,她從來不會催促﹔買不買東西,她也無所謂,隻要孩子喜歡就來看,她都歡迎。

有個90后顧客至今還記得,自己小時候來買東西,結賬時發現差幾塊錢,阿姨讓她拿走東西,對她說“下次把錢補上,阿姨相信你”。

她從來不給客人推薦貴的東西。哪個實惠,她實話實說。

有人來給剛上學的孩子買橡皮,小店裡有兩塊、三塊、五塊、八塊的橡皮,國產的、進口的橡皮。人家拿著八塊錢的橡皮問劉蘭,是不是進口的橡皮擦得更干淨。劉蘭說,自己把橡皮都試驗過,國產的、進口的,便宜的、貴的,其實都差不多。剛上學的小孩容易丟橡皮,買最便宜的就行。

有時候,顧客來買東西,店裡沒有,劉蘭會盡量幫忙進貨,哪怕是隻賣一兩塊錢的東西。如果顧客來了好幾次,才拿到貨,劉蘭還會免費贈送。

一次,一位老先生來買給自行車打氣的氣門芯。外面買不到,小店也沒有。劉蘭看到老先生著急用,答應幫他進貨,請他明天來拿。當天她進貨時,問供貨方買了一袋氣門芯,但對方忘記放在她的進貨袋裡了。第二天,老先生來了。劉蘭找了半天,發現沒有貨,連連向老先生道歉,請老先生隔天再來。第三天,老先生又來了。劉蘭拿出了氣門芯,一塊五一個。她不肯收老先生的錢。“一樣東西,讓人家跑了三次,怎麼還好意思收人家的錢。”

微改造留存小店氣質

今年8月,“寶寶文具店”完成了20多年來最大的店鋪“改造”。由小紅書發起的“街巷小店改造幫扶計劃”選中了“寶寶”店,來自小紅書社區的力量幫助“寶寶”店進行了空間改造。85后設計師PAN與90后設計師小野,走進了“寶寶”店,聽劉蘭講小店的故事,了解她的改造需求,最終為小店完成了一次微更新。

“寶寶”店開在一個半地下室,原來招牌老舊且不顯眼,造成入口難找,路過的人可能因此錯過。設計師在入口處做了不少文章:重新設計了更為明顯的門口招牌,在地下室的入口處增加了“寶寶在這裡”的指引。

設計師最初想將“寶寶”店設計得更具時尚感,但聽過劉蘭的故事,他們改變了想法。商品雜亂卻有序,陳設帶有年代感,正是這家小店的特色。劉蘭也不希望太大改變,擔心自己找不到東西,也擔心熟悉的老顧客找不到。於是,設計師放棄了大改內部動線的打算,改為將小店最顯眼的幾處陳設架進行梳理與設計,讓這裡看起來更醒目。

設計師發現小店沒有供顧客坐下來的地方,於是就搬走一處老舊的旋轉陳設架,打造了一張簡潔的小桌子、四個小椅子,結果這裡成了最受歡迎的地方之一。很多80后、90后父母帶著孩子來,孩子自己在店內挑選,父母就坐在桌椅旁休息。

“寶寶”店留著一代人的記憶,設計師保留並突出了店內存留著記憶的內容。如,小店四處都擺著、挂著商品,天花板也不放過,這樣的煙火氣被全部保留下來。設計師還制作了很多手寫體的、帶著“寶寶”字樣的指示牌,或挂或貼,增加顧客對小店的記憶點。

小店改造完成后,劉蘭很滿意:小店的記憶與氣質還保留著,但也有新的小變化,“一些東西找起來更方便了”。

小小的改造其實並沒有給“寶寶”店帶來很大流量﹔但給劉蘭帶來了信心與快樂。在小紅書的幫助下,不太會玩智能手機的劉蘭,在小紅書社區也有了“寶寶文具店”的賬號。好多曾經在“寶寶”店買過東西的80后、90后,還記得這家店,紛紛在她的賬號下留言,講述自己與小店的故事,為劉蘭打氣加油。“特別暖心!”劉蘭說。

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量