大江東︱送別“大醫”吳孟超,是什麼讓素昧平生的都市人珍重不舍

年過九旬的吳孟超院士在手術間隙。 海軍軍醫大學供圖

5月26日,陰雨,宜送別。灰濛的天空,不時會飄落一陣雨。不是這個季節江南常見的綿綿絲雨,而是滴滴分明的大雨點,啪啪地敲在地上、身上,敲進心裡,像眼淚,像提醒。

上午8:30,中國共產黨優秀黨員、中國科學院院士、中國肝臟外科的開拓者和主要創始人、原第二軍醫大學副校長吳孟超院士的遺體告別儀式,在上海龍華殯儀館舉行。

吳孟超院士因病醫治無效,於2021年5月22日13時02分在上海逝世,享年99歲。

一位99歲的高齡老人離世,民間稱為“喜喪”,原不該有太多悲痛不舍。但從吳老5月22日去世噩耗傳開,23日起在上海東方肝膽外科醫院設立的悼念靈堂裡,今天的追悼大會上,那麼多紅腫的眼睛、急切的訴說、長長的留言、超長的花籃陣和祭奠者隊伍、蜂擁的媒體採訪報道,都証明著,對於這位老人,人們有多麼敬重與不舍。

據統計,我國有380多萬醫師,加上注冊護士與醫技人員,總數已逾千萬。千千萬萬的醫務人員中間,能夠讓同行與患者念念不忘、尋常百姓自發冒雨送行、依依不舍的吳孟超院士,“贏”在了哪裡?

26日一早,龍華殯儀館告別大廳外就排起了長隊。唐小麗攝

現場目擊:追悼會內外,這麼多人一大早冒雨趕來送吳老最后一程

清晨7時,離儀式開始還有一個半小時,十余輛大巴載著吳孟超親屬,生前的同事、學生,以及海軍軍醫大學師生官兵等陸續抵達龍華殯儀館。上海東方肝膽外科醫院的不少醫務人員是剛下夜班,不顧疲倦地趕來送吳老最后一程。自發前來表達敬意的市民群眾,也早早排起了長隊。

年過八旬的陳老先生排在市民隊伍的前面,“我是吳孟超院士的研究生……”話語未盡,淚已落下。陳老先生跟隨吳孟超院士學醫后回到雲南老家工作,如今已退休多年,聽聞恩師去世,專程從雲南趕來,送恩師一程。

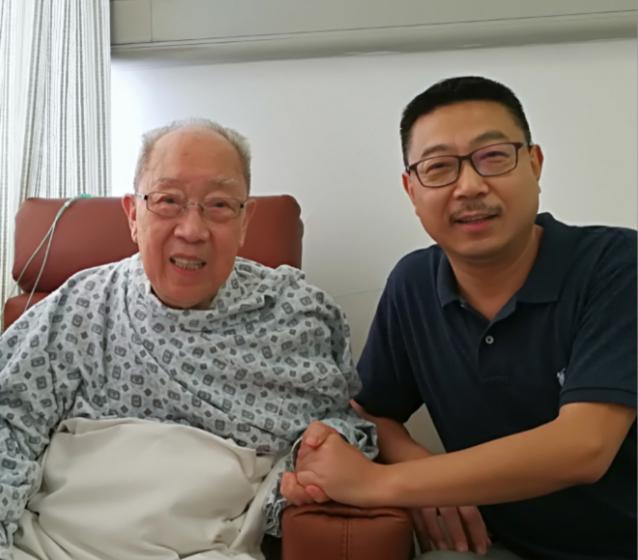

65歲的徐先生手裡拿著2020年春節去探望吳老時與他的合影。“因為老領導的手術認識吳老,沒少麻煩他,每回春節都給他拜年。今天是一定要來告別。”

30多歲的李先生帶著7歲的兒子來了:“我隻在媒體上看到他的事跡,很敬仰。想讓兒子感受一下,一個好醫生是多麼了不起……”

追悼會的大廳外,很快排起了兩條“涇渭分明”的長隊,一“黑”一“白”——黑的,是大多身穿黑衣的醫療界同行與市民群眾﹔白的,是身穿長袖夏常服、隊伍整齊的海軍軍醫大學師生們。

安息在鮮花叢中的吳孟超院士。唐小麗攝

8時30分許,李強、趙克石、秦生祥、龔正、高鴻鈞、於紹良等領導同志現身追悼會現場,向吳孟超同志遺體三鞠躬,作最后送別。軍隊和地方有關方面負責同志,吳孟超同志親屬、同事、學生、生前友好及各界人士也前往送別。

據悉,吳孟超同志病重期間及逝世后,中央領導同志、其他有關方面領導同志以各種方式表示關心、慰問和深切哀悼。中共中央組織部、教育部、科技部、人力資源社會保障部、國家衛生健康委、國務院僑辦、中國科學院、中國工程院,中央軍委政治工作部、海軍,全國總工會、中國科協、中國僑聯,上海市委、市人大常委會、市政府、市政協,福建省委、省政府等送了花圈或發來唁電。

走進大廳,大江東看到了一片純白世界,白色挽幛挽聯,白色菊花組成的花籃長隊,白色月季、百合、蝴蝶蘭、雛菊等托起、環繞著覆蓋鮮紅黨旗、身著軍裝的吳孟超院士。寫著“一代宗師披肝瀝膽力拓醫學偉業,萬眾楷模培桃育李鑄就精誠大醫”的長長挽聯之間,他在深黑背景的遺像裡,笑容溫暖,目光睿智。兩側屏幕上,滾動播放著他生前查房、手術、接受採訪等畫面。循環播放的《國際歌》聲中,人們恭恭敬敬向他鞠躬敬禮,從8:30直至10:30,市民群眾的長隊才漸漸走完……

又一位市民自發前來,獻花拜祭。專設的“市民獻花處”,鮮花層層疊疊擠擠挨挨,排出幾十米遠。 姜泓冰攝

吊唁儀式結束后,吳孟超院士的靈柩在六位禮兵護送下被抬上靈車,還有很多市民並未離開,齊喊:“吳老,一路走好!”

當天下午,靈車載著吳孟超院士的骨灰回到他魂牽夢繞的海軍軍醫大學第三附屬醫院安亭新院。大風大雨中,吳老到達之前的一兩個小時,院區道路兩旁已經站滿了人,醫護人員、后勤人員、患者……靈車駛過,人們在雨中高喊著:“歡迎吳老回家!”“吳老一路走好!”……

安亭新院由吳孟超院士領導創建,2016年1月,安亭新院手術室開啟使用,94歲的吳孟超院士主刀首台手術。吳孟超院士病重后,一直心系新院,想著能有機會再去新院看看。

一位年輕的醫生淚流滿面:“吳老就像是天上的星宿,降落人間洒盡光和熱,現在他又回到天上去了。”

靈車在安亭新院院區緩行一圈,讓吳老再巡視一遍他心心念念的新院之后,載著吳老的骨灰緩緩離開,駛向他將長眠的龍華烈士陵園。

吊唁大廳擺滿了各界人士送來的花圈花籃。唐小麗攝

哪些事,讓他們對一位老人這般不舍而懷念——

拜別吳老的人們中間,有一位曾為各大媒體爭相報道的患者。她叫甜甜。2004年,還是少女的她肝部長了比籃球還大的巨型腫瘤,不少醫院都拒絕收治,醫生們都認為她隻能通過肝移植才能保命。來上海找到82歲的吳老后,她的媽媽跪倒在地求吳老救命。

吳老反對肝移植,因為甜甜長的是良性腫瘤,肝臟移植花錢多,還要面臨一生的排異。但因為腫瘤緊挨著肝動脈,手術難度極大。很多人勸吳老:別人都不敢切,你切了,萬一出了事,你一輩子的名譽可就沒有了。2018年吳老上了《朗讀者》節目,主持人問了他同樣的問題,吳老輕笑回答:“名譽,那算啥?我不過是一個吳孟超嘛!”

央視視頻截圖

82歲的吳孟超在手術台前站了10小時,為甜甜完成了腫瘤切除手術。5年后,早已康復的甜甜選擇在手術同日結婚,如今已經是兩個孩子的媽媽。她與家人專門從武漢趕到上海,為吳老,這個讓敢於承擔風險、令她獲得重生的恩人送行。

“他怎麼會離我們而去呢?我們所有的學生都認為他至少能活過這個8月31號,活過100歲,並為他老人家的百歲生日准備著。”海軍軍醫大學附屬第三醫院膽道一科主任姜小清醫生已與吳老相處30余載。他回憶說,還在他讀博士期間,導師就讓我當了一年的住院總,天天跟著老師開刀,言傳身教,手把手教,讓他對“吳氏刀法”有所感悟。“吳老做手術,最大的特點是他的金左手,左手作為引導方向、控制出血,起到一個中樞的作用。經過這麼多年的磨練精進,我更加體會到左手往往比右手更重要。他在手術細節方面大開大闔,該快的地方就快,需要慢的地方就慢,粗中有細,游刃有余……” 吳門弟子們都說,吳老師很少表揚學生,對年輕人要求嚴格。姜小清說:“我們經常說,吳老批評你了,罵你了,這是好事情,如果不罵你,甚至(假裝)認也不認識你,那基本上等於放棄你了。”

17歲回國,渴望參加抗戰並走上學醫道路的吳孟超。 海軍軍醫大學供圖

比起言傳,吳老的身教更多影響和感染著他身邊的人們。如今已是肝外三科主任的學生周偉平說,吳老外出開會晚上十點多回來,不是先回家,而是直接到病房看望手術病人。雙休日看病人已是常規,每年大年初一都到病房看望病人。如今,雙休日到病房查房看病人已是他所在科室所有醫生的習慣。

“高難度的肝臟手術順利完成后,吳老會開心得像個孩子,在房間裡轉一圈,然后看著監護儀的屏幕問‘血壓怎麼樣?’我回答‘血壓心率都正常’,吳老就揮揮手,一言不發地走了。你不要指望吳老會表揚你,他不吭聲就是對你最大的褒獎。”這是麻醉醫生陸智杰的回憶。

消化內科胡冰醫生還記得,他剛進科時參加全科大交班,在吳老對患者情況一連串追問下答不上來的窘迫和吳老語重心長的叮囑。“從此以后,我養成了觀察患者尿量和尿比重的習慣,也一直要求我的下級醫生能有這樣的習慣。”

吳老對病人的關心,和他的不少小習慣,也讓后輩醫生們印象深刻。周偉平醫生說,吳老查房時並不太關注術后病人監護儀上的指標數值。他總是右手握住病人的手腕,左手撫摸病人的額頭,既是安撫病人,同時也是感覺病人脈搏的快慢、是否有力,了解病人的體溫、有無發熱出汗等。通過這兩個動作就能大致了解術后病人的生命體征是否平穩。再加上觀察小便的量與顏色,就能判斷出病人的血容量是否足夠。

吳孟超重視基礎研究,鼓勵醫生探索創新。時時叮囑:“沒有創新就沒有進步,就會落后,就無法提高肝癌治療的生存率。”

肝外六科護士長周麗平回憶,吳老90歲那年,在一次大會上說:“我也是90后,我還想多干幾年,你們要好好干,我以后會在天上看著你們的。”這話,讓她淚流滿面,因為能夠感受到老人家對醫院、對肝膽事業的深愛。

2018年春節,是吳老最后一次慰問住院病人。當時吳老自己也在住院,來到病房后卻全然忘了自己已是96歲高齡、剛從病床上下來的病人,親切慰問病人,為醫護人員送上過節禮物,忙碌而幸福。

海軍軍醫大學附屬第三醫院膽道一科主任姜小清與病中的吳孟超老師合影。受訪者供圖

吳孟超,這位老人,這個名字,向我們真正詮釋了何為“大醫之道”

追悼會上,對於吳孟超院士有如是評價——“吳孟超同志不忘初心、許黨報國,對黨、國家和軍隊懷有深厚感情,始終以忠誠和奉獻書寫著一名黨員、一名軍人的人生華章。他敢為人先、勇攀高峰,從醫70余載,在崎嶇的創新之路上突破多個‘禁區’,提出了一系列開創性、前瞻性的醫學思想,首創肝臟外科‘五葉四段’解剖學理論和間歇性肝門阻斷切肝法,完成以世界首例中肝葉腫瘤切除為代表的一系列標志性手術,開辟肝癌基礎與臨床研究新領域。他德技雙馨、行為世范,以高超的醫術、高尚的醫德和過人的魅力風范,譜寫了一段段濟世蒼生的人間佳話,成功救治1.6萬余名患者,耄耋之年依然在手術一線救死扶傷、言傳身教。”

“吳孟超同志的一生,是鐵心向黨的一生,是不懈奮斗的一生,是無私奉獻的一生。他的先進事跡和崇高精神永遠值得我們學習和敬仰。”

周偉平醫生說,1984年他剛分配進肝膽外科,吳老讓他牢記兩點:一是服務態度要好,對病人要有愛心﹔一是技術要好,要能治好病人。“隻有具備了這兩點,才能做到全心全意為病人服務。”

78歲、行動有些不便的李老伯一大早從楊浦區趕到龍華殯儀館,在大廳旁專設的“市民獻花處”鄭重地獻上花束。與吳院士素昧平生的他一再念叨著:“這樣醫德高尚、醫術高明的醫生楷模,我們的社會要紀念的。”

吳孟超院士堅持手術才獲得新生的甜甜,在老人遺像前痛哭不已。唐小麗攝

不論是“官方定論”還是“民間話語”,說的其實都是一回事。

唐代名醫孫思邈在《備急千金要方》中首提“大醫精誠”,說的就是醫者要有精湛的醫術,也要有高尚的醫德修養,立心“普救含靈之苦”而不是“自逞俊快,邀射名譽”、“恃己所長,經略財物”。

也有人借用金庸作品的“大俠”定義,說:“醫之大者,為國為民”。

99歲仙逝的吳孟超院士,用一生走出了“大醫之道”。讓我們戀戀不舍、追懷紀念的,也正是這樣的大醫之道。

學生們寫給吳爺爺的留言卡。 海軍軍醫大學供圖

有意思的是,前來追悼的上海市民中有一些還帶著孩子,很多花束的留言卡,都是中小學生們用稚嫩的筆跡和口吻,真摯地表達著對“吳爺爺”的敬慕和學習之意,讓人看到了一代代人的信仰和傳承的力量。

願吳老一路走好,人間不孤。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量