1948年,全國解放戰爭已處於戰略決戰的歷史轉折階段。國民黨當局除了在戰場上孤注一擲,頑強掙扎外,也加緊了對國統區的嚴密控制和反共宣傳。處在國民黨嚴密控制下的寶山縣城,“戡亂建國”的反共宣傳甚囂塵上。

黎明前的黑暗是深沉的,但黨的光芒像啟明星一樣給人們帶來了希望、指明了方向。1948年10月,黨的地下組織——大場分區委藻北地區負責人李西坪來到了寶山,通過親戚關系與吳祚昌等人取得了聯系和接觸。這使城廂鎮的一些進步青年象在茫茫的迷途中見到了北斗,得到了指引。不久,黨組織向吳祚昌等人進行了黨的基礎知識教育,布置了任務。1949年1月1日,一份以《曉星》命名的不定期綜合性刊物,開始出現在了黎明前的寶山,並在學校師生和社會青年中傳播散開。

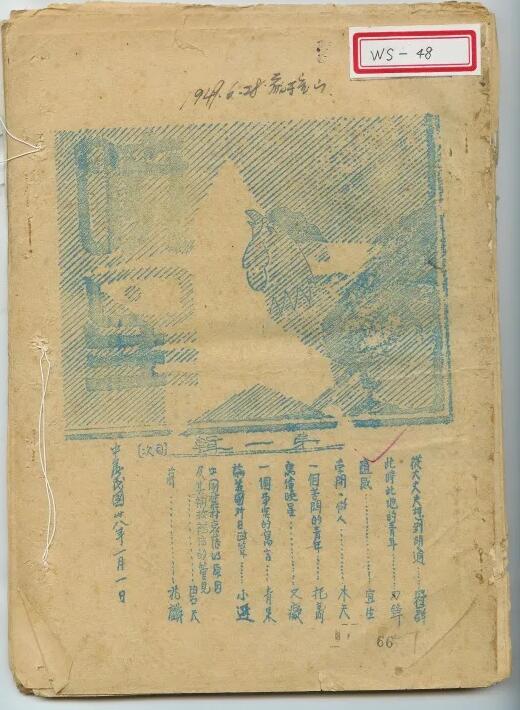

1949年1月1日,中共寶山地下黨組織出刊的油印宣傳刊物《曉星》

《曉星》是一份16開的油印刊物。封面的背景是一顆光芒四射的五角星,一隻雄姿挺立的公雞,昂首長鳴,反映了編輯者對即將到來的歷史性勝利所抱有的熱忱。這是一幅很有意義的時政宣傳畫,給人們積壓已久的沉悶心理以警覺和啟示。它的作者是吳淞中學的美術教師。

《曉星》共出了3期,內容有2大類:一類是政論,對時政進行評述。例如:《從大丈夫想到胡適之》《論美國的對日政策》《民意》等等。另一類是文藝創作,有短篇小說、散文、詩歌……。例如:《小主人的遭遇》《春雨蒙蒙中》和《舊詩新解》等。通過各種事例和人物,揭露國統區社會黑暗,物價飛漲,民不聊生﹔反映勞動人民的苦難和怨聲。撰稿人除編輯者外,還有周圍一些思想比較進步的教師、學生。這樣一份政治傾向比較明顯的刊物,在當時隻能採取秘密發行的方式。當年在城西小學擔任代理校長的顧伯民,以公用為名,把鋼板鐵筆帶回家裡,熬夜進行刻寫,再利用星期天躲在學校裡與周企勃一起印刷、裝訂。由於刊物的內容打動了不少青年人的心,從第二輯起,寶山其他學校的部份教師和學生也寄來了稿件。顧伯民等人增加了《曉星》每期的印發量,從原來50份,增加到80份,還是不夠分發。他們隻得利用轉遞傳閱的方法先向寶山中學、吳淞中學、淞陽小學、城西小學、楊東小學等學校師生和一些社會青年進行散發,再通過他們給其他群眾傳閱。同時,也郵寄一部份給遠在太倉師范求學的寶山同學閱覽。

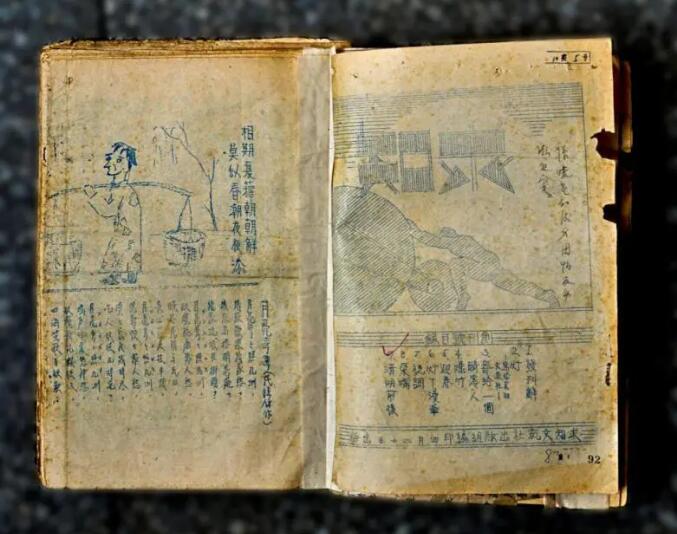

1949年3月吳淞分區委正式批准了《曉星》3位編輯成員參加了共產黨,並隨即建立“中共寶山城廂臨時支部”。按照上級黨組織的指示,為了擴大在青年中的影響,並吸引和團結更多的群眾一起來迎接解放﹔也為了要把《曉星》的政治色彩稍微沖淡些,以便於長期立足,支部經過研究,決定成立“求知文藝社”,將刊物更名為《求知》。封面仍由吳淞中學美術教師設計。畫面正中是一個正在用力推車輪前進的工人,寓意是:在工人階級領導下,邁開新的步伐,推動歷史車輪前進。《求知》隻出版了一期,第二期因解放臨近未及印發。

1949年4月20日,中共寶山地下黨組織出刊的油印宣傳刊物《求知》

求知文藝社成立后,顧伯民等人還創辦了“求知圖書館”。圖書館設在吳祚昌家裡。他們從三聯、開明等書店添購了成批蘇聯文藝書籍和進步作家的著作,如:《鐵流》《母親》《毀滅》等蘇聯名著,這些書刊在青年中傳閱后,很多人打開了思路,對自己的出路如何選擇、“布爾塞維克”是怎麼回事,開始有了初步的了解。“求知社”成為了他們精神上的寄托。當時,經常參加借閱、為刊物撰稿以及在適當場合進行時事論辯的有二、三十人之多。這在一定程度上抵消了國民黨的反共宣傳的影響、擴大了對群眾的宣傳。

《曉星》和《求知》存在的時間不長,但對迷茫中的寶山青年卻起到了一定的啟蒙教育作用,也使一大批青年在黨的外圍,接受了進步思想。寶山解放后,這批進步青年表現積極,踴躍參軍參干,成為了黨在新解放區的工作骨干。

(來源:上海寶山)

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微博

掃描關注上海頻道微博