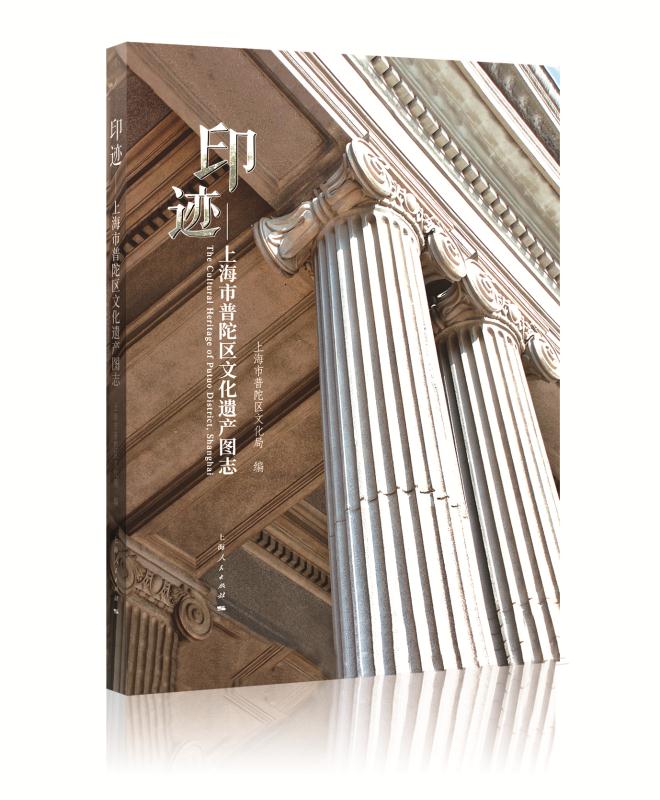

人民網上海6月11日電 6月13日是文化和自然遺產日。普陀區圖書館和區文管辦把《印跡——上海市普陀區文化遺產圖志》一書搬上了我國最大的音頻分享平台喜馬拉雅。《印跡》一書以圖文並茂的形式史志式地向讀者再現了普陀區各級各類文物保護單位和優秀歷史建筑以及歷史風貌區情況,於兩年前的上海書展首發。隨著人們閱讀習慣的變化,為了更好的宣傳和保護文化遺產,普陀區決定將文化遺產的宣傳和“耳朵平台”結合起來。

今日起,隻要打開喜馬拉雅APP,搜索“蘇州河書房”,即可進入電台,點擊《印跡》專輯。今年文化和自然遺產日期間,亦可在喜馬拉雅APP,上海本地聽頁面焦點圖上點擊推薦《印跡》專輯,讀者便可選擇自己感興趣的文物點來了解普陀區最具代表性的文物的各種資訊。平面的圖片文字,在這裡化身為由喜馬拉雅精選的富有磁性和悅耳的主播的聲音,文物會說話了,變得更立體了。當然上述內容,也可以在普陀區圖書館或其微信公眾號上收聽到。

上海市普陀區圖書館

據記者了解,普陀區圖書館成立於1957年,2010年搬遷至真如城市副中心,新館總建筑面積3.5萬平方米,是一座集文獻借閱、信息咨詢、培訓教育、文化休閑於一體的綜合性現代化圖書館。近年來,作為普陀區“蘇河十八灣”文化品牌建設的重要內容,區圖書館積極打造全民閱讀品牌“蘇州河書房”,以蘇州河書房讀書會、蘇州河書房•悅讀樂園、蘇州河作家聯盟以及蘇州河閱讀沙龍等閱讀品牌,形成立體的閱讀活動體系,將閱讀空間的硬件設施和閱讀活動的軟件建設有機融合,著力於推廣全民閱讀、打造書香普陀。如今,“蘇州河書房”登陸喜馬拉雅,創立了自己的電台,進一步拓展了全民閱讀的路徑和體驗。而《印跡》一書則是結合文化遺產保護,“蘇州河書房”電台上線的第一套聲音產品。未來,“蘇州河書房”電台還將推出更多普陀自己本土的聲音產品,除了率先上線的反映普陀文物的圖書,介紹普陀非物質文化遺產、再現“赤色滬西”紅色文化的各類圖書也將陸續上線。

《印跡——上海市普陀區文化遺產圖志》書樣

據悉,與喜馬拉雅合作,設立“蘇州河書房”電台,推出普陀本土聲音產品,只是普陀區圖書館與喜馬拉雅合作的一部分。據了解,普陀區圖書館將與上海喜馬拉雅科技有限公司建立戰略合作協議,利用新媒體、新平台,積極探索全民閱讀的新模式。雙方的戰略合作框架包括“四個一”,設立“蘇州河書房”電台是其中一個,還有三個分別是打造一個實體的有聲圖書館,提升和豐富讀者的現場閱讀體驗,未來還可借助圖書館總分館機制,向蘇州河書房的各層次拓展﹔搭建一個線上鏈接的有聲圖書館,豐富數字資源的內容和形式,除了在圖書館現場,讀者通過圖書館微信通過小程序便可收聽有聲圖書館的所有內容﹔借助各自的優勢,雙方合作開展一系列線上線下的閱讀活動,共同助推“書香普陀”建設。

館方表示,選擇與喜馬拉雅這一新經濟龍頭企業、獨角獸企業合作,主要是基於在數字時代,聲音產業和耳朵經濟興起的背景下,如何讓圖書館趕上時代步伐,滿足讀者獲取信息多元需求的一個探索。與此同時,區圖書館正在實施新館建成十年來的第一次大規模的功能提升和裝修更新工程。館方希望在提升硬件的同時,在理念、管理、服務等軟件建設上也同步提升,使不同年齡層的讀者都真正愛上圖書館。同時,喜馬拉雅利用平台技術優勢與內容優勢,通過與普陀區圖書館聯合打造“有聲圖書館”,為市民創造線上與線下獲取新知的場景,無論是在喜馬拉雅App、還是在喜馬拉雅線下“有聲圖書館”,亦或實體圖書館,市民朋友均可隨時隨地免費聽書、看書,打通了城市公共文化服務的“最后一公裡”,更好滿足市民精神文化生活新期待。(韓慶)

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微博

掃描關注上海頻道微博