2月10日,上海復工第一天。為了應對外輸入、內擴散的雙重壓力,上海鼓勵企業錯峰上下班,或者遠程辦公。但是依舊存在有上班需求的人:地鐵裡、街道上,相比於前幾天人明顯多了起來。

大江東工作室在長寧區江蘇路街道瞧了瞧:1.52平方公裡內有24幢樓宇園區、1000余家企業,沿街商鋪900多家,人員多為外地返滬人員,人口流動性強、風險高,摸排工作量大,這眼看著又要把基層干部逼成“三頭六臂”、“千手觀音”?

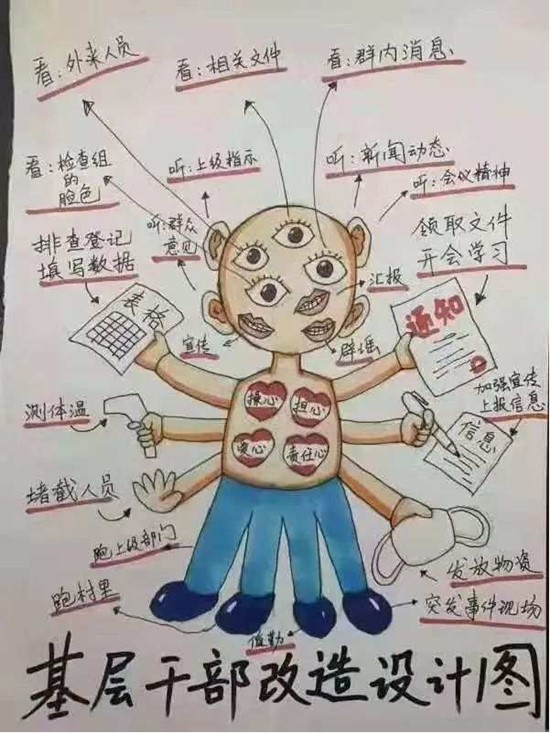

基層干部在抗疫前線的辛勞狀態被畫成漫畫。 網絡圖片

其實,人家有取代三頭六臂的線上“神器”。

2月7日,作為上海首個試點,江蘇路街道城運中心“一網統管”防疫專頁上線:轄區內企業復工情況、重點地區來滬人員情況,哪些居民正居家觀察,某些重點區域是否完成消毒都一清二楚。“街道所有和疫情有關的信息,在一個系統、一個頁面實現了‘一網統管’”。江蘇路街道辦事處主任沈昕說。

眼觀八方:隔離戶出門遛狗當場被勸回

10點30分,東妹來到江蘇路城運中心,一進門便看到一整塊電子屏幕,屏幕下三四個工作人員正實時監控。

防疫頁面像街道的“大腦”,實時處理著各類信息。

“大腦”顯示,沿街商鋪,今日摸排977人,其中重點地區來滬人數有2人,還有辦公樓宇、建筑工地、居民小區最新數據。“現在10點半,企業錯峰上下班,上班的人沒來齊,之后數據還會不斷更新。”沈昕說。

“一網統管”防疫專頁主要有疫情發展、實時播報、區域地圖和重要點位、重要工作模塊四個部分。一張頁面可集中顯示居民樓、樓宇、園區人員摸排情況,垃圾廂房、電子防盜門等消毒情況,口罩發放情況,沿街商鋪、小型工地、養老機構等所有街道與疫情有關的工作。

防疫專頁節省了社區工作人員時間,拿個手機就可上門了解情況,收集了信息一鍵上傳,防疫專頁作為中樞可直接處理信息,不用再手工將各類表單發給各個科室。

防疫專頁也讓居民和社區聯動更及時有效。在試運行期間,有居民通過12345熱線反映,一戶本應居家觀察的居民,竟出現在小區遛狗。城運中心接報后,第一時間派送到該小區對應的居委會社工手上,社工立馬沖到“案發現場”,該居民仍在遛狗。經勸阻后,居民當即返回家中,社區民警再次上門重申居家隔離注意事項。從接到電話反映,到居民被勸返,全程不超過10分鐘。

城運中心每天都收到十幾條類似這樣的案件,必須當日實報實銷。

工作人員正在處理實時案件。

上午11點,當日第一條“12345”案件跳進工作人員電腦屏幕:

“市民反映,很多鐘點工回滬,隔離14天未見異常開始工作,他們僅有口罩,沒有消毒洗手液和酒精等。希望加強鐘點工返滬人員的疫情監督。”

城運中心轉報相關科室,工作人員回復:“疫情期間請克服困難盡量不使用家政服務。如為重點地區和重點關注地區回滬人員,要馬上居家隔離。”

開發新模塊,企業復工人員信息實時掌握

當大部分企業都避開早高峰上下班時,江蘇路街道基層工作者杜小馨卻在9點30分准時出現在兆豐世貿大廈樓下。作為街道辦工作人員,今天,她需要協助兆豐大廈的物業,一起做好上班族進出樓宇的工作。

兆豐大廈緊鄰地鐵江蘇路站,平時上班時間川流不息,今天則有些稀疏,一位年輕女孩全副武裝,匆匆進入大廈,戴著口罩,還有手套、帽子和墨鏡,手上還拎著便當袋。

樓宇復工情況和杜小馨預期的差不多,沒出現排隊或人員擁堵。此前一周,杜小馨所在街道辦就整體收集了轄區內商務樓宇、園區、沿街商鋪的復工情況,手機裡就一目了然。

兆豐大廈物業經理張躍平告訴東妹,按大樓內各家企業匯總數據,今日大廈復工率隻有20%,更多企業2月17日復工。面對即將增加的復工人員,街道和大樓物業需要提前准備。

江蘇路街道昨天在政務微信客戶端上線了“辦公樓園疫情防控”和“沿街商鋪疫情防控”兩個模塊。街道向樓宇業主提供二維碼,公司人事部門需掃二維碼上報企業返滬人員情況和具體復工時間。數據都實時顯示在防疫專頁上,運營中心人員如果發現哪片區域內容缺失,會第一時間和樓宇業主聯系,督促其上傳信息。

工作人員拿著一台手機就可以上門進行信息錄入。

復工首日,人員流動性變大,全街道515個探頭也向城運中心開放。沈昕說:“昨晚進行了梳理,結合探頭,每個地鐵出入口、商務樓宇出入口、每棟樓都有一個小分隊,小分隊由街道、派出所、小區物業人員組成,共同協助完成所有來上班企業員工的健康數據監測和數據錄入。”

一塊屏幕=500余個小屏幕、200余項要素、十幾套表單……

1.52平方公裡內能裝下多少個電子防盜門?在上海長寧區江蘇路街道,這個數字是660,又有多少個垃圾廂房?答案是92個。

這些基礎設施居民們每天都會使用,消毒工作做得怎麼樣?事多人少,社區工作者如何讓消毒工作有序展開?已經消過毒了,居民聞不到酒精味,覺得消毒力度不夠大,如何和居民有效溝通?……

而消毒只是街道龐雜的防疫工作之一。籌備防疫專頁初期,街道梳理了十大類200余項防疫期間採集的數據要素,都在一個大屏上集中顯示,一塊大屏可點開500個小屏幕,形成數據匯集,為社區疫情研判提供決策支持。

以前,社區工作者是十足的“表哥”、“表妹”,日常要處理十幾套表單,20多張數據表,數據散落在街道各個辦公室,數據無法統籌,更別說分析。

雖然江蘇路街道的防疫專頁從設計條目到數據導入僅花了3天,但背后是全街道183名基層工作者一家家敲門、一條條弄堂跑出來的。

隨著市、區及條塊各類數據打通,江蘇路街道將更有針對性的開展精准排摸,利用信息化手段通過數據排查重點防疫人群,做好重點人員管控和封閉式小區管理,建立健全社區基層防控體系。

本文圖片均由季覺蘇拍攝

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微博

掃描關注上海頻道微博