"永不拓寬"的南昌路,新老交錯別樣"海派煙火"

南昌路位於衡復風貌區核心帶,是永不拓寬的馬路之一。隨著“15分鐘社區生活圈”的建設,道路沿線及周邊地區點狀更新,名人故居、紅色舊址,伴以推窗可見的口袋公園、新式店鋪,使得寧靜、浪漫、藝術成為這條路的主旋律,呈現出別樣的“海派煙火”。

南昌路一覽

衡復風貌區核心帶

與歷史名人隔空對話

感受浪漫與藝術

南昌路由舊時的陶爾斐司路和環龍路構成。陶爾斐司路為今南昌路東端重慶南路與雁蕩路之間的一小段,環龍路為今雁蕩路以西的南昌路大部分路段,1943年2條路合並,以江西省會南昌改名為南昌路。

南昌路建筑一覽

上海科學會堂

(南昌路47號,全國重點文物保護單位)

上海科學會堂(思南樓),建於1917年,磚混結構,略具法國文藝復興特征,結合新藝術運動的裝飾,擁有約6000平方米的花園,園內綠樹成蔭、碧草如洗,風格典雅、美觀別致,是滬上典型的法式歷史建筑代表。

科學會堂是全國第一個科技工作者之家,楊振寧、李政道、蘇步青等學者專家都在此做過學術報告,向世人講述中國科學的故事。

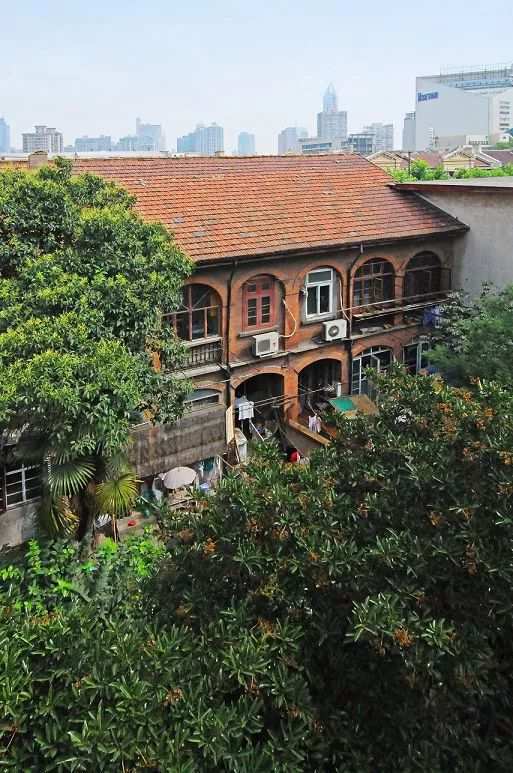

林風眠舊居

(南昌路53號,黃浦區文物保護單位)

林風眠舊居為西方聯立式花園住宅,二層磚木結構,紅陶機制平瓦雙坡頂,建筑面積198平方米。

林風眠,中國畫家、美術教育家,1928年創辦杭州藝術專科學校,是中國比較美術研究的先驅者。1951年,林風眠辭去杭州國立藝專教授職務,舉家由杭州遷居此地。

中國共產黨發起組成立地

(《新青年》編輯部)舊址

(南昌路100弄2號,上海市文物保護單位)

中國共產黨發起組成立地(《新青年》編輯部)舊址,建於1911年,舊式石庫門建筑,兩層磚木結構,坐北朝南,一客堂一廂房布局,有后天井,面積約150平方米。

1915年9月,陳獨秀在上海嵩山路附近創辦的月刊,次年自第二卷改名為《新青年》。1920年初,《新青年》編輯部隨陳獨秀遷至上海的環龍路老漁陽裡2號(今南昌路100弄2號)。樓上廂房是陳獨秀的臥室,樓下為《新青年》編輯部。這裡是第一個中國共產黨早期組織的誕生地,《新青年》雜志是新文化運動興起的標志,推動了馬克思主義在全國范圍內的傳播。

閱讀花園

(南昌路與茂名南路交叉口東南側)

閱讀花園也叫泰戈爾花園,於2021年改造完成。場地內立有泰戈爾(印度詩人、文學家)半身像雕塑。

花園設計沿用建筑立面紅磚元素,塑造不同高度的矮牆樹池供市民停駐,在咫尺間創造一抹人文色彩的閱讀空間。朗讀亭採用法式造型鐵藝廊架呼應場地文脈,爬藤植物攀援其上,投下一抹綠蔭。亭下布置琉璃景牆,嵌書架於其中,並貼牆設置坐凳,可放置社區居民捐贈的圖書。

南昌路毗鄰淮海中路與思南路,這條幽靜的小馬路名氣雖不比另兩者,但透過斑駁樹影的建筑裡弄,依稀可見這條路過去的模樣。

資料:市文化旅游局

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量