上海張園西區修繕完成,昔日“海上第一名園”能復原雋永質感嗎

國慶前夕,靜安區茂名北路限時步行街正式開街,人們徜徉在上海宜人初秋街景中時,也對茂名北路東側已經露出新顏的昔日“海上第一名園”——張園,倍感期待。

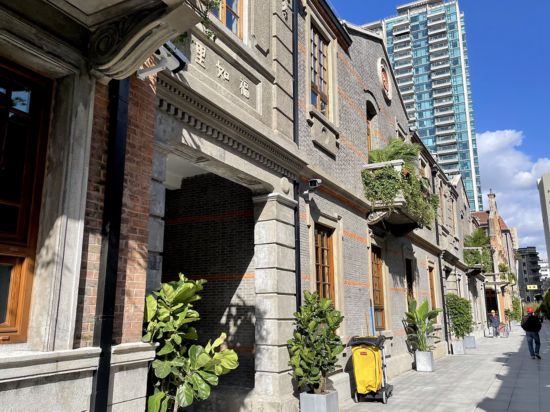

去年9月,靜安區啟動張園的保護性修繕。到今年9月底,張園西區17幢歷史建筑的修繕基本完成,將於今年年內率先亮相。“以保護推進城市更新,以城市更新來更好地推進歷史保護”,石庫門磚牆內的張園現在變成了什麼樣?解放日報·上觀新聞記者日前獨家探營張園西區。

原汁原味呈現風貌

“張園身處上海市中心的南京西路歷史文化風貌區,園內有上海市優秀歷史建筑和靜安區文物保護單位,每一棟建筑都有獨特的歷史印跡。”靜安置業建筑裝飾公司保護建筑事業部經理周祺說。在2017年靜安置業集團搬離張園之前,他的辦公室就在如今“張園77號”門前的廣場上。“這兩塊磚的位置,就是我的工位。”

從周祺的“工位”望去,眼前位於廣場中心的磚木結構房屋,就是張園西區此次修繕中保護等級最高的建筑,“張園77號”,即原威海路590弄77號。建筑高三層,呈左右對稱的狹長形,中間還有一座綠色盔頂的閣樓。歷史上,這裡曾是張園的裡弄公館,后作為靜安置業的辦公地。2015年,“張園77號”成為上海市第五批優秀歷史建筑,達到了二類保護等級。

無論是晨光中透著光澤的雕花木窗,還是長廊裡百年前從美國遠道而來的洋鬆木扶手,都訴說著當年張園營造時的用料之考究,工藝之精湛。但在去年9月修繕開始時,擺在修繕團隊面前的“張園77號”,尚存在著清水外牆部分風化、開裂,拼花地坪磚局部破損、缺失等各種情況。

如何讓建筑在修繕后原汁原味地還原歷史風貌,又達到今日使用所需的健康狀態,是保護性修繕最大的難點。

“我們從建筑‘頭頂’的瓦片開始,一片一片小心地拆卸下來,全部清理分類,有損壞的就放在一邊,完好的瓦片妥善保存在專門區域,待整體結構完成修繕后,再原封不動地貼回去。”周祺說。

張園建筑群的“牆上文章”,則各有各的“棘手”。“張園77號”的外牆主要是灰色水泥輔以紅色清水磚,圍繞建筑二層的視覺中心,環繞了一圈泥紙筋灰塑制作成的花式。泥紙筋,即石灰加上稻草筋調和而成的水泥材料。如何調出與建筑原始配比相同的泥紙筋,如何復刻精致的灰塑裝飾,同時還要兼顧水泥外牆歷經百年洗禮后留下的灰黃色印跡,修繕方反復嘗試了五、六種配比,才調配出與建筑原貌相符的原料。

類似與水泥配比“死磕”的情況,在張園的整體修繕中不勝枚舉。在緊鄰吳江路的“張園99號”,水刷石牆面和黑色木窗讓這棟西式建筑呈現出低調雋永之感。雖然水刷石工藝在花園洋房、新式裡弄等歷史建筑中頗為常見,但具體到每棟建筑的修繕,卻並不簡單。

“水泥加上小石渣調和后,上牆粉刷,差不多六、七成干時,開始一遍遍用水沖刷,直到小石子露出1/3到1/2左右,就是水刷石的效果。”然而,為“張園99號”外牆調配水刷石時,第一步“找到粒徑匹配的小石渣”,就差一點難倒修繕團隊。“我們找了不同大小的石子,一遍一遍調配小樣與原來的牆面比對,調了至少10遍以上才有現在的質感。”周祺說。

踏實保留“老祖宗”手藝

為什麼要如此“高保真”地還原百年前的工藝?“這些技術不能說多麼高超、罕見,但這些‘老祖宗’傳下來的傳統手工藝,需要我們一代代傳承和發揚下去。”周祺道出了原因。

以水刷石為例,百年前,我國建筑材料有限,外牆粉刷千篇一律。當時,人們為了提升建筑外立面的美感,用水、泥和石子這些最原始的素材,調配和營造出了花樣繁多的牆面效果。“這當中既蘊含了先人的智慧,更有著中華民族勤儉的美德。”

在張園西區,最高峰時有大約1000名工匠和建設者同時在修繕現場。他們中的許多人往往同一時間都在做同一件事——為窗框雕花,或是勾勒外牆的水泥灰塑,又或者在一點一點地打磨天花板上的線腳。

這些人工技藝能用3D打印來完成嗎?“暫時替代不了。”周祺告訴記者,以“張園77號”內部空間為例,壁爐上方的木質鏡框都有形如一串串葡萄的木雕,局部需要雕刻出鏤空效果。但目前3D打印技術尚不能達到修繕標准。建筑二層形如一圈精美腰帶的泥紙筋灰塑裝飾,許多鏤空部位的泥作也無法用機器還原,都要靠工匠一個個手工制作再修粉上牆。

老建筑修繕中常見的對“質感”的追求,在室內天花板線腳的修繕中更為突出。在“張園77號”的一層大廳,稍稍抬頭就能看到天花板上飽滿的石膏線腳。與現代裝修經常採用預制材料拼貼的手法不同,這裡的每一條石膏線,都是工匠自己開模,用石灰、紙筋加水泥調和后,一厘米、一厘米地用沙皮扯出來,才能獲得凹凸有致的質感。

“老師傅們打磨線腳精益求精,雖然花了很長時間,但我們都跟師傅說,不要急慢慢做,質量為先。”周祺說。

三年前,武康大樓進行保護性修繕時,為了還原牆面的泰山磚,修繕方曾專門找工廠定制。此次張園的整體修繕,有不少瓦片和磚料,則來自靜安區房管部門多年來收集留存的一批“老寶貝”。

“以前有老房子要拆除時,我們就去搜集人家廢棄不要的磚、瓦、木構件。”周祺介紹,靜安區房管部門在上海市郊設有廠房,專門服務歷史建筑的修繕。多年收集而來的老物件送到廠房后,經清理、篩選,均根據用途或尺寸編號。需要修繕老建筑時,就能優先從這批本就充滿歷史痕跡的磚瓦中找尋材料。此次張園的修繕,就用到了1公裡之外東斯文裡的磚料。

不走“捷徑”成就標准

地處上海南京西路沿線的“鑽石地段”,兼具歷史、人文、商業等多重價值,張園地理位置的重要性和建筑形態的稀缺性,不僅讓項目的前期征收、建筑建檔、看護管理所投入的人力、物力和成本遠超傳統的地產開發,更在推進保護性修繕的過程中,摸索出了一系列參考標准與保護范式。

如何在實際修繕中真正達到“修舊如故”的標准就是其中之一。在“張園41號”、“77號”、“99號”等幾棟西洋風格的建筑中,前廳長廊均採用了精巧的馬賽克地坪。但這些大小不一、花色各異的馬賽克地磚,在修繕時卻帶來了巨大挑戰,仿佛在用“文物”完成一幅“S級”難度的拼圖。

以“張園77號”為例,由於張園西區緊鄰地鐵南京西路地下站台,因此需要整體進行打樁,完成結構脫換,而這一操作會影響到建筑現有的拼花地磚。因此,修繕團隊先對場地進行拍照留檔,然后採用人工方式,一塊一塊手動鑿除地磚。每鑿開一塊就在背面標注號碼,清洗后整體打包暫存到市郊廠房。待房屋整體的結構修繕完成后,再運回現場人工鋪貼。

“如果有損壞的地磚,我們就在原位置定制一塊,有污損的我們也保留了印跡,確保每一塊磚都回到原來的位置,呈現原本的樣子。”周祺說。

建筑內的各類細部究竟還原到什麼年代、何種狀態,也要有充分依據才能啟動修繕。“張園77號”室內,每一台壁爐上都裝飾著清亮光潔的綠色釉面磚,陽光投影進屋內還能折射出琉璃質感。為了恢復這些釉面磚,修繕團隊不僅調出了歷史圖紙,確定了建筑建成之初,“壁爐上確實有釉面磚”這一歷史標記,還找到了歷史照片作為憑據。在調配釉面磚少見的綠色時,修繕方還拿著壁爐的“老磚”樣品前往上海交通大學,請專家對材料分析考証,最終確定了釉面磚要復原的顏色。

支撐這些事無巨細的考証,並克服疫情、高溫和台風等考驗,在一年內完成張園西區的保護性修繕,得益於靜安區2018年在全市率先完成的張園“一幢一檔”資料庫建設。建檔過程歷時兩年半,通過建筑概況、房屋信息、基礎資料、歷史圖紙、現狀圖紙、物業資料、影像資料、工藝描述、保護控制建議,全方位記錄了張園的歷史進程與現狀情況。最終,張園東、西兩區的43幢房屋、174個門牌號、總計2053個房間都清晰在案,僅威海路590弄64支弄1號的“房屋檔案”就超過了400頁。

眼下,與張園西區隔著一面圍擋,張園東區尚處於保護、看護階段,靜待未來啟動修繕煥新。但修繕團隊並非毫無准備。“在東區建筑內部,我們均安裝了溫控、煙感、震動、濕度控制等各類傳感裝置,大數據會實時傳輸到三維GIS+三維BIM數字化管理平台進行監測。”周祺說。

居民搬離后,靜安區對張園實施了最為嚴格的“人防+技防”看護,尊重、善待並用心守護這片保存完好的百年裡弄,讓上海的石庫門記憶得以傳承延續。依托“一幢一檔”,張園內的每一處建筑都注明了建造年份、保護重點及看護責任人,壁爐、雕花木挂落、木門窗和銅質五金件,甚至居民留下的老式家具,也都逐一編號並貼上標識。這一系列保護措施則形成了一套《歷史風貌保護性征收基地保護管理指南》。

而今,漫步在茂名北路,已經完成修繕的震興裡、榮康裡、德慶裡,三條弄堂由南向北分別呈現了紅磚、青磚、水刷石等三種外立面樣式。這些恢復后的牆面細節,體現了百年前不同營造商在張園留下的建筑記憶。

張園未來將展現怎樣的圖景?

石庫門、復古車、露營帳篷,張園西側的茂名北路最近變身周末步行街,張園門口則成了潮流市集。市民游客從四面八方趕來,漫步在石庫門下的街區,很多人忍不住拿起手機,對著已露出真容的張園外景拍了又拍。未來,修繕完成並開放的張園,將會讓更多人看不夠。

建造於1882年的張園,曾是清末上海最大的市民公共公園,匯聚了上海開埠以來28種不同風格的石庫門裡弄住宅,享有“海上第一名園”的美譽。上海很多“第一”誕生在這裡,如第一輛自行車、第一個室外照相館均在此登場亮相。張園的運營模式海納百川,對市民開放,對新科技新藝術持歡迎態度——這樣的特質至今滋養著上海。

對於張園功能的策劃,靜安堅持傳統海派文化與國際時尚文化相融合、文商旅聯動發展。業態分布將以“東靜西鬧、沉浸無界”為核心框架,利用張園街區的天然優勢,開展東西南北中多元混合、立體縱貫的綜合性規劃,其中設置多處可共享的公共活動空間。

即將開放的張園西區:沿泰興路區域主選方向規劃了頂奢品牌新業態,路易威登、歷峰、開雲三大奢侈品集團旗下品牌目前達成落位意向﹔沿茂名路區域,將主要以藝術、輕奢、高定及潮牌為方向。“通過體驗式、引領性的時尚消費導入,深化海派文化主題,為南京西路歷史風貌保護區賦予全新的商業功能和業態,打造成為中心城區最具影響力和美譽度的商圈商街。”

未來的張園東區,將設置精品酒店、公寓及創意辦公﹔南區將設立潮流文化中心及演藝中心,擬邀請國內知名制作人,國內、國際知名導演定制、打造張園情景主題秀,同時定期引進世界戲劇中心的熱門劇目,建立廣泛深入的全球文化交流,形成輻射周邊的市民文化活動空間﹔北區將打造文化展示中心,計劃通過設立大師工作室、畫廊、拍賣行等方式,建設國家非物質文化遺產展示基地。

張園的建設與開放,也將大幅提升南京西路后街的慢行系統品質。地上空間,沿著茂名北路分時段步行街已落地,富有上海韻味的小馬路集市受到歡迎,提升了茂名北路的步行體驗﹔地下空間,則基於張園區域地下空間的建設,街區形成互聯互通的格局。

“在張園街區,‘歷史’與‘未來’碰撞,古典和現代交融,‘偷得浮生半日閑’可漫步、可閱讀的街區格局,讓各類人群在這裡獲得愉悅、感受美。張園跨越百年,希望‘她’的生機活力延綿不斷。”周祺說。

(作者:舒抒 唐燁 內文圖片:作者拍攝﹔靜安區供圖)

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量