復旦舊書店易址重開 店主:"以后就一直開著了"

“心情其實挺平靜,沒有太大起伏。對我來說,一步步走到這裡,繼續開店,好像是理所當然的。”復旦舊書店昨天在偉德路88號老店新開,店主張強告訴記者。

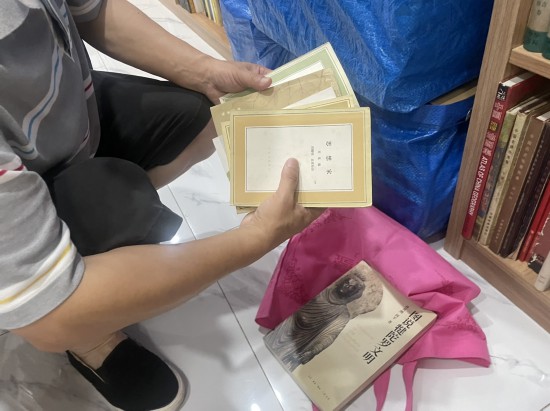

1969年出生的胡先生一早從浦東趕來,在一個個書架前轉了半個多小時,袋子裡已經裝了五六本要帶走的書,“以前一直聽說復旦舊書店,但沒摸到地方。這裡書多,品相也都不錯。這次選的幾本是家裡已經有的系列裡所缺的,可以慢慢補齊。”

收獲頗豐

帶著讀小學二年級的女兒一起來的周先生是復旦大學畢業生,挑了一本《一千零一夜》給女兒,一本《復旦詩選》給自己。離開學校10多年,當年逛書店的記憶依然清晰,“以前的店,特點就是亂。不過,我就喜歡這種‘亂’。現在,我就住大學路,步行幾分鐘距離,看著這裡裝修起來,以后肯定常來看看。”

帶女兒逛書店

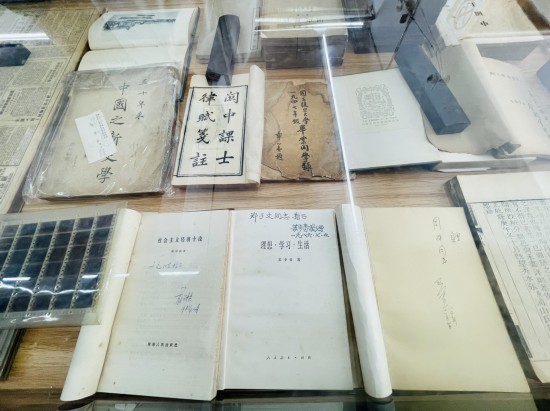

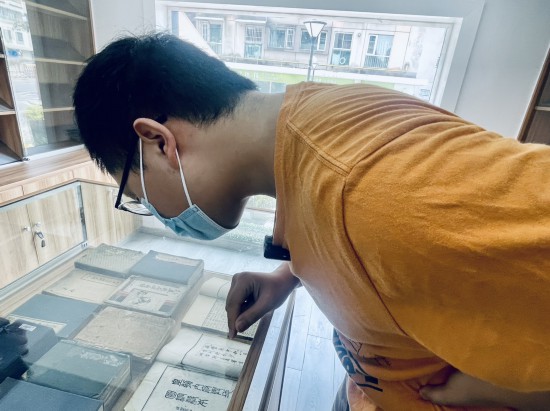

復旦大學歷史系博士后小徐直奔新設的展示區,展櫃裡的書一本本細細看來。“這兩本都是地圖冊,清代的﹔這本《增廣詩韻全璧》是古代詩人作詩時押韻用的參考書,剛來上海讀碩士時,我就在復旦舊書店買過,不過那是后來出的版本了。這是巴金、蘇步青的簽名本,這位蔣學模先生也是復旦的老教授,這是施蟄存的藏書票……”小徐感慨,“這些在圖書館或許都要放在古籍、善本部的寶貝,能這樣直接展示給讀者,當然好。一個好的城市,不能缺少好的舊書店。”

仔細端詳

什麼是好的舊書店?張強說不清楚。開好一家舊書店,是在時光裡慢慢磨成的。

從復旦大學文科圖書館前的書攤,到政肅路菜場2樓的書店,張強夫婦在復旦周邊經營舊書生意已經超過20年。去年底,政肅路的復旦舊書店配合地塊改造面臨歇業。消息傳出,潮水般涌來的讀者在一周時間搬走了3萬冊書。

老店最后一天經營,鎖上門那一刻,隔著人群,一位女士遠遠招呼張強,“去我們那兒吧”。加上微信才得知對方邀約的方向是大學路,張強的第一反應是“負擔不起”。直到去實地考察后,“腦子裡一下子跳出了原來書店的格局,有點像。”

如今的復旦舊書店,木質樓梯、二層環形閣樓、木質書櫃,透出熟悉的味道。復旦大學張偉然教授所題的“有福讀書”,上海大學於建海教授所題的“復旦舊書店乃吾讀書人之天堂”,仍然在牆上挂著。就連收銀櫃台背后的牆上那幅叔本華的畫像,也和過去一樣。

還是原來的味道

“對我來說,書不只是商品,能把一位學者的書拿過來傳給下一位學者、下一個讀者,是一種情感和文化的傳遞。很多人問我,新店有什麼變化。其實,大家能跟我說一句,這裡還能找到原來的味道,我最開心。”張強說。

收銀台上的向日葵是人在福建的一位讀者送來的

復旦舊書店新開第一天,營業到晚上9點半,比過去延長兩個小時。“大學路周邊年輕人多,晚上更熱鬧。但書店讀者裡有不少老年人,他們習慣早上來。所以,寧可關店晚,不能開店晚。”張強有一句心裡話,“在上海特別是復旦周邊待了這麼長時間,受到很多關照和信任,我自己想:開這家書店,對這個地方,也有一份責任在。”

門口可以小坐

書店門口擺著兩排開業花籃,其中一個是復旦周邊另一家舊書店——古月書店送來的。“古月的胡老師跟我聊,我們或許是最后一代實體舊書店的店主了。我想,就算真的是最后一代,也要做好‘最后一代’。這裡地方大了、租金貴了,愛人有點害怕。我倒是有信心,應該能像過去一樣,開好這家店。”

古月書店送來花籃

“這幾天‘勸退’了不少老讀者,我告訴大家,不用急著頭幾天過來。以后,書店就一直開著了。慢慢來,不著急。”張強說。

大學路

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量