城市“安靜”后,上海將迎來螢火虫“大年”?

相對“靜默”的空間,真的有利於螢火虫嗎?

受疫情影響,今年3月到5月,上海各類生產生活活動減少,讓螢火虫得到了寶貴的“喘息期”。

今年是上海觀賞螢火虫的“大年”,近一個月來,這樣的說法在網上流傳,吸引不少市民游客前往郊野空間探尋“夜精靈”。

相對“靜默”的空間,真的有利於螢火虫嗎?上世紀八九十年代起越來越少見的螢火虫如今大舉“歸來”了?解放日報·上觀新聞記者進行了調查。

螢火虫迎“大年”?

匆匆吃過晚飯,上海植物園自然科普專家郭江莉帶上專用的夜間拍攝裝備,徒步前往公園內的蕨類園。

受疫情影響,舉辦了十幾年的上海植物園“暗訪夜精靈”活動今年改為線上直播。

螢火虫是大家渴望一睹芳容的明星,郭江莉想多踩一踩點,摸清園內螢火虫的“家底”,選擇最適合的氣候、時間和地點,讓網友在觀看直播時“不虛此行”。

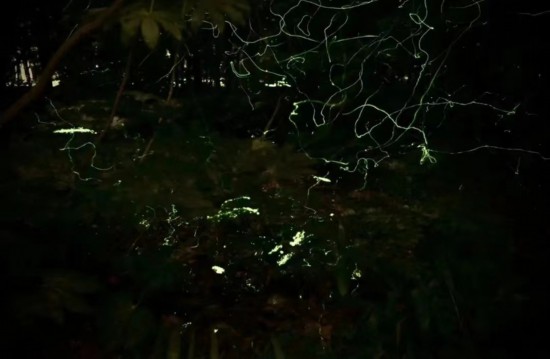

雨后的空氣十分潮濕,霧蒙蒙的,沒有月光,等眼睛逐步適應漆黑的環境后,可以看到幾個微弱的光點在閃爍、飛舞,在人的腦海中留下數條蜿蜒的光路。

上海植物園今年6月中旬拍到的螢火虫“舞蹈”

“這是黃脈翅螢求偶的信號,6月是高峰期,現在過了兩周,能看到,很幸運。”郭江莉表示,今年入夏后,她幾乎每晚都在園內溜達,從觀察情況來看,今年上海植物園黃脈翅螢的求偶最高峰在6月20日,一晚上估計有一兩百隻,“感覺比去年同期翻了個倍。”

不僅數量增多,分布區域也有擴散的趨勢。郭江莉說,除了蕨類園這個“大本營”,今年牡丹園和3號門附近的林子也發現了數量不少的螢火虫,過去這兩處較難觀察到它們。

在另一個“老牌”螢火虫棲息地——濱江森林公園,螢火虫數量也出現了快速增長。

指著兩張圖,濱江森林公園副園長金鈺麒興奮地說:“2019年,黃脈翅螢隻有四五個零散的點位有分布,今年增至近70個,且以濱江大道和引水河為界,形成東西兩個分布帶。”

據觀察,個別點位的種群集聚度很高,今年6月下旬至7月初,有幾個晚上,在郁閉度高的林下和灌木叢中可以見到上百隻,而前幾年同期,運氣再好也隻能撞見幾隻。

濱江森林公園螢火虫飛舞

濱江森林公園2019年、2022年螢火虫分布圖

2019年發布的一項螢火虫生存現狀研究結果指出,上海有3種“土著”螢火虫:黃脈翅螢、條背螢、天目山雌光螢。

其中,陸生的黃脈翅螢在上海是相對的優勢種群,較為常見,在上海植物園、辰山植物園、上海動物園、濱江森林公園等公園,和奉賢南橋、青浦朱家角、青浦金澤等地均有分布。

而條背螢和天目山雌光螢十分少見,僅在青浦、奉賢、鬆江等區的個別區域有過記錄。

位於青浦區的岑卜村,是近年來上海的“網紅”螢火虫觀賞地。不少民間環保人士和自然教育工作者均表示,就今年6月中旬的情況而言,岑卜村的螢火虫數量是比往年多了一些。

人的干擾少了

是不是人類活動少了,對螢火虫的干擾少了,它們的種群便壯大了?

“大體上是這樣的,有幾種人類活動會嚴重威脅螢火虫的生存,比如光污染。”郭江莉坦言,去年和前年,園內的黃脈翅螢明顯減少,后來研究發現,這可能與設在黃脈翅螢棲息地內的一盞常亮的監控燈有關。它會嚴重干擾螢火虫的求偶信號,使其繁殖效率大打折扣,進而導致種群數量銳減。

今年受疫情影響閉園的那段時間,這盞燈沒開。“2018年、2019年,園內螢火虫數量比較可觀,這盞燈是2019年左右安裝的,此后,黃脈翅螢連續兩年‘一蹶不振’。”郭江莉表示,這應該不是巧合。

這或許也解釋了上海植物園3號門附近出現螢火虫的原因,盡管有游客頻繁進出,但該區域有一片郁閉度較高的樹林,阻擋了人類光源直接照射到林下螢火虫的棲息空間。

香港大學博士生嚴再政也一直關注螢火虫,他關注的一項自然科普活動,前幾年夏天走的一條路線可以觀察到數十隻螢火虫,但今年因為沿線安裝了路燈,一隻都沒發現。

黃脈翅螢郗旺攝

黃脈翅螢

此外,綠化養護頻次的減少,也對螢火虫有利。

郭江莉表示,公園優先服務市民游客,需要保持穩定的景觀效果,所以要經常掃落葉、除雜草、打虫藥,然而,這些行為對螢火虫是毀滅性的,可能摧毀螢火虫的“臥室”——含有枯枝落葉的腐殖層,還會毒害螢火虫及其捕食的對象,比如蝸牛、蛞蝓、淡水螺等。

“干擾少了,螢火虫適當增加是可能的,但一般不會激增。”辰山植物園科普宣傳部工程師郗旺表示,根據研究,螢火虫屬於完全變態昆虫,一生經歷卵、幼虫、蛹和成虫4個發育階段。水生螢火虫通常4個月或半年完成一個世代,陸生螢火虫一般一年一代,有些種類長達兩年。

因此,螢火虫的繁殖能力相對有限,在種群和生境十分脆弱的情況下,僅靠幾個月的“喘息期”,數量不太可能激增﹔其遷飛能力不強,某地螢火虫的“從無到有”或激增也不太可能是因為附近有其他種群“搬遷”而來。

郗旺認為,“盲目樂觀”對保護螢火虫是不利的,今年所謂的螢火虫“大年”,可能與人們更加重視和關注螢火虫有關,一些以前缺乏觀測和調查的區域一下子進入人們的視野后,可能會出現螢火虫在本地數量激增或大舉遷徙的假象,也要警惕一些人借“螢火虫激增”等為地方上的旅游景點和餐飲住宿“導流”。

自然愛好者沈斌最近就為岑卜村螢火虫的遭遇擔憂、氣憤。

螢火虫“大年”的消息傳出后,雙休日的岑卜村迎來大客流。許多游客不聽勸阻,踏入螢火虫的家園,用網兜、塑料袋等工具捕捉螢火虫,還有人露天燒烤、放電影,產生的大氣污染和光污染對螢火虫造成威脅。據沈斌目測,僅一個周末,一處棲息地的螢火虫已銳減至20隻以下。

數量減少本身,也會對螢火虫構成威脅,因為螢火虫近親交配的概率會提高,導致種群基因庫縮小,引起基因滅絕,整個種群也可能消亡。

“靜默”改變動物?

人類活動少了的兩三個月內,發生變化的不只是螢火虫。

今年4月,鬆江某小區的居民搶救並收養了一隻剛出生便被遺棄在草叢裡的貉,此前,該小區未監測到貉。

來自山水自然保護中心與復旦大學保護生物學研究組的最新調查結果顯示,近期,部分貉似乎在逐步轉變對人居食物的依賴。

近130份貉糞中,含有人居食物的比例在一半左右,而生活在辰山植物園的貉似乎活得更健康,近六成的貉糞裡隻發現了植物種子及大量南酸棗果皮等。

因疫情關門的楊浦公園內,一對鳳頭鷹夫婦大膽將愛巢筑於主干道旁的樹上。

今年6月,一頭公麋鹿獨自過江,游蕩在崇明東灘自然保護區內。

被好心居民養到兩個月大的貉“吉祥”被送至上海動物園陳璽撼攝

楊浦公園的鳳頭鷹lianlll 攝

這些野生動物行為的變化,具體原因還有待研究,但或多或少與人類活動減少、城市空間相對“靜默”有關。

沒有人類干擾、更優質的生態環境,始終對野生動物有吸引力。

城市荒野工作室負責人郭陶然表示,正常生產生活秩序受疫情影響的這段時間給城市未來的規劃發展帶來了重要啟示:保護和建設更多適宜野生動物的生境,為它們打造常態化的“無人干擾”空間,實現人與自然的和諧共生。

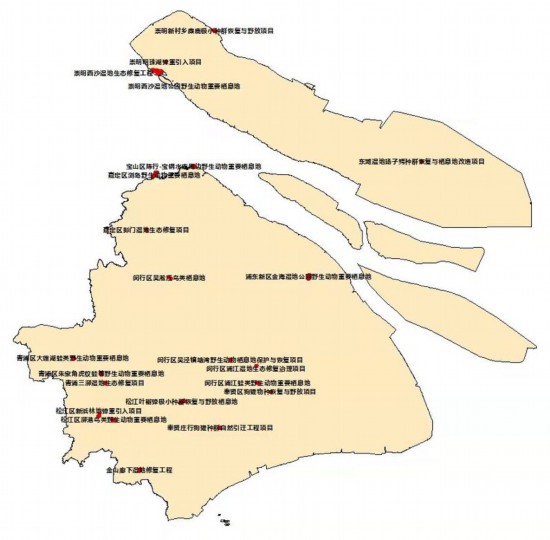

自2013年起,上海在借鑒國內外典型城市化地區野生動物棲息地保護模式的基礎上,在基礎生態空間內“見縫插針”選擇了一批生態基底好、野生動物分布相對集中、土地用途較為穩定的區域,創新性地開展了“野生動物棲息地建設”項目。

截至今年3月,這樣的項目上海已實施完成21個,另有1個在建,這22處野生動物重要棲息地分布在浦東、閔行、鬆江、崇明、寶山、青浦、奉賢、嘉定、金山等9個郊區。

上海“野生動物棲息地建設”項目

鬆江葉榭獐極小種群恢復與野放基地,獐發現有人,准備開溜李茂君攝

位於崇明新村鄉的上海首個麋鹿野放棲息地李茂君攝

但業內人士指出,這些空間還遠遠不夠。

上海目前正在全力推進環城生態公園帶建設,實施“千座公園”計劃,推進森林入城,加強河湖、濕地生態保護和修復,這些項目應當在規劃設計早期,就考慮到為野生動物繁衍生息“留白”,或主動打造適合的生境,吸引鳥獸去安家。

作為環城生態公園帶“環上公園”的綏德公園就為黑枕黃鸝的生境讓出了空間,遇到鳥巢,讓路、橋改道而行。

未來,游客的足跡可能無法遍及公園的每一個角落,會錯過一些美景,但當金黃色的黑枕黃鸝在林間起舞,發出清脆迷人的鳴叫時,無疑會帶來成倍的驚喜和滿足感。

黑枕黃鸝黑皮攝

先保護再建設

回到螢火虫棲息地的保護與建設,多位業內專家均表示,目前保護比建設更重要,也更容易操作。

“把現有的脆弱棲息地找出來、保護起來,不去打擾螢火虫,才是當務之急。”郭陶然表示,排除那些嚴重干擾到螢火虫生存的因素,假以時日,黃脈翅螢這樣的上海本地優勢螢火虫物種是有望逐步恢復、壯大的。

之后,能參照國外經驗,在螢火虫的聚居地逐步開放生態旅游功能,同時對游客的行為嚴加控制,這樣可以“以游養虫”,為后續螢火虫的保護提供一定的資金支持。

在日本,為保護螢火虫,先后指定了10個螢火虫保護區,建立了諸多賞螢地點,每年都有大批游客參觀。新西蘭的懷托摩螢火虫洞被一些人稱為“世界第九大奇跡”,洞內的螢火虫燦若繁星。

近年來,上海多座公園相繼推出夜游科普活動海沙爾攝

但旅游仍是一把“雙刃劍”。

旅游業可能在相關基礎設施的建設中直接破壞螢火虫棲息地或導致其退化﹔帶來的各類光污染會打擾螢火虫求偶﹔游客的踩踏會導致土壤壓實、輕度破碎和侵蝕,影響螢火虫生存和繁殖,甚至直接踩死螢火虫的卵、幼虫或在地面上產卵的雌虫。

在東南亞,游客乘船觀賞棲息在河邊紅樹林中的螢火虫,導致海岸線侵蝕以及天然氣和石油泄漏造成的水污染。

2020年,新冠病毒大流行,全球大多數旅游景點關閉,來自墨西哥和其他自然保護區的証據表明,在繁殖季節沒有游客的情況下,螢火虫活動增加,深刻反映游客對螢火虫和生物多樣性的影響。

2017年7月19日,墨西哥首都墨西哥城郊區納納卡米爾帕村,游客在森林裡觀賞漫天飛舞的螢火虫。每年6月至8月,數百萬隻螢火虫在森林裡出現,納納卡米爾帕村通過開發森林露營項目創收。

如果要建設一批螢火虫保護地,也應當綜合利用寶貴的生態空間,“精打細算”,打造多種生物共生的保護地。

在東南亞,一些“綜合型保護地”在保護螢火虫的同時,還能有助於保護乳白鸛、銀葉猴、儒艮、網狀蟒蛇以及一些在紅樹林中生存的龜類。

生態空間緊缺是許多城市地區普遍面臨的難題。在我國台灣、湖北等地,螢火虫保育已和當地農業深度融合。

由於一些種類的螢火虫幼虫可以取食蝸牛、蛞蝓等有害軟體動物,可以作為天敵昆虫應用於生物防治。

一些水稻田還養殖水生螢火虫,發展“稻螢共生”,讓對環境要求苛刻的螢火虫監測和代言農產品的安全性和高品質,提升傳統農產品的市場競爭力和高附加值,還帶動了當地第三產業的發展,巧妙地促進了農旅融合。

題圖來源:上海植物園文中未署名圖片來源:上海植物園、濱江森林公園、新華社

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量