上海市中心寶藏糧油店:有人從青浦趕來買餛飩皮,甜酒釀特別香,價格“感人”

糧油店,留在很多上海人的記憶中。上世紀80年代,正是上海糧油店發展的鼎盛時期。在上海,僅當時老靜安就開了100多家糧店、油醬店、糧油綜合店,幾乎離家不遠的地方都有一家。買米、買面、買雜糧,去糧店﹔買食用油、買醬油,油醬店,糧油綜合店同時供應米面、食用油以及各類酒、醬菜、調味品等。很多糧店、油醬店、糧油綜合店都以數字命名,“第一糧油”“第二糧油”……盡管辨識度不高,但經常來買的人絕對不會記錯,數字糧油店也成了上海人的一段專屬記憶。

經歷市場化沖擊、改制等變遷,絕大多數糧油店如今不復存在,以數字命名的糧油店更是幾乎絕跡。不過,記者最近發現,在靜安區,“第六糧油”的品牌被保留了下來,五家門店依然高挂著這塊歷經60多年風雨的招牌。如今的糧油店是什麼樣子,活得還好嗎?

主打糧油米面,有不少“寶藏產品”

靜安區南京西路商圈背后,位於威海路、陝西北路交叉口的,是“第六糧油”其中一家門店。陝西北路是靜安區著力打造的“老字號一條街”,在一眾老字號老品牌“簇擁”下,“第六糧油”的招牌並不起眼,很多經常路過的人,都不一定留意過這家店。

但走進店面,會明顯感覺這裡與一般的便利店不同。

便利店中賣得最好的零食、快餐食品等,在這裡完全看不到。最顯眼的五排貨架上,是各種各樣的醬油,再往裡面走,是擺滿辣醬料、醬菜、豆腐乳的貨架,在這裡還能買到小袋的桂皮、八角、花椒、大料以及鹽、味精、糖等調味品。

記者在貨架上還找到一些懷舊產品:老上海人熟悉的“福牌”樂口福和麥乳精,還是鋁合金桶裝,還是紅配黃、紅配白的包裝顏色,據說銷售得很好﹔外面超市現在已很少看到的菠蘿罐頭、黃桃罐頭,黃澄澄地浸在糖水裡面,很是誘人。

這裡的“拳頭產品”,當然還是各種米面糧油。收銀台一側的貨架上,是一排排各種各樣的面粉,制作各種面食使用。如,一款“古寺”牌的“上海水磨糯米粉”,店長程冬玲告訴記者,這款糯米粉是做手工湯圓用的,採用江蘇圓粒特級糯米經過浸泡加工而成,做出來的湯圓潤滑、細膩。

程冬玲又從冰櫃裡拿出一碗“糯米甜酒釀”。“外面賣的酒釀都帶著大量水,但我們這款產品比較干,水很少,酒釀的量很足,而且吃口特別香。這樣的酒釀,採用傳統手工釀制方式,對制作技術要求比較高,是第六糧油自己出品的。”程冬玲說。記者看看容量,有250克裝,價格更是“感人”,才4塊5,幾乎是其他老品牌的五折、六折。

南京西路商圈周邊寸土寸金,前幾年隨著城市更新,一些私人民生小店被調整走了。陝西北路一帶的居民想買些糧油米面,要走一公裡左右,到大沽路的菜場去買,非常不方便。三年前,居民向區政府反映了這一情況。區政府非常重視,由區屬國企開開集團下屬的第六糧油食品商店有限公司在現在的位置開設了這家糧油店:區別於普通便利店,以糧油米面、南北貨等為主,為老百姓日常生活提供便利。

“鹼水切面皮子”當天加工當天銷售,不賣過夜貨

這時,一位上海老爺叔走進店鋪,直奔收銀台,讓售貨員幫他“稱三斤餛飩皮,分三包裝”。

記者注意到,收銀台旁放著一個“食品周轉箱”,用有機玻璃罩罩著,罩子下面攤著四種寬窄不同的面條,分別是陽春面、龍須面、韭菜面、小寬面,以及大餛飩皮、小餛飩皮、水餃皮、燒賣皮,全都“裸著”,看著很新鮮。

隻見售貨員戴上一次性手套,抓出一些皮子,上秤稱量。面條與皮子稱重賣,一斤3.5元。“這個價格比小菜場要便宜近20%。”老爺叔拎著稱好的餛飩皮,樂顛顛地走了。

這些鹼水切面皮子,堪稱“第六糧油”的“寶藏產品”。

“我們的鹼水切面皮子選用上海面粉,由‘第六糧油’自己的工廠加工,沒有任何添加劑,當天加工、當天銷售,絕不賣過夜貨。”靜安區第六糧油食品商店有限公司總經理周榮說。

每天早上四點,位於海防路上的加工廠就開始加工,六點半前將新鮮出爐的鹼水切面皮子送到陝西北路門店,七點開門時就已經有人來買了。

“基本都是住在附近的老顧客。過年前,買的人最多,一開門到中午前都有人排隊,鹼水切面皮子被大家當年貨買。”程冬玲記得,有年小年夜前夕,有人從青浦跑過來買鹼水切面皮子。她一問得知,對方是以前住在附近的老居民,因為舊改搬到了其他地方,但還記著這個老味道。

除了常規的四款面條、餛飩皮和餃子皮等,第六糧油還根據季節增加產品種類。最近是夏天,店內新增了可制作冷面的面條,秋天時還會賣年糕。

賣這些鹼水切面皮子,“第六糧油”其實賺不了什麼錢。以陝西北路店為例,鹼水切面皮子的平均日銷售量是100斤左右。銷售額才350元左右,除掉原料、人工的成本,著實是微利。

“但我們一直堅持做好這門生意,把賣鹼水切面皮子當作店鋪的招牌生意來做。”周榮說,“第六糧油”就是靠著賣糧油起家,從建店之初,做的就是幾毛錢的生意。鹼水切面皮子從上世紀六七十年代就開始賣了,幾乎一天都沒有間斷過。因為老百姓需要、喜歡,這就是民生。

鼎盛時期的糧油店,幾乎每個社區附近都有

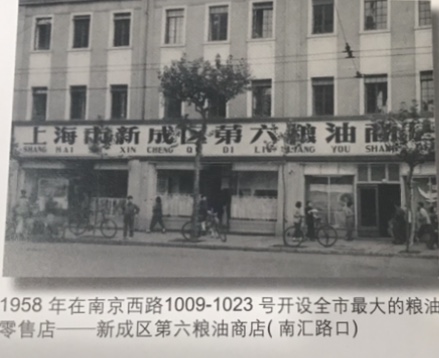

“第六糧油”誕生於1958年,最早的門店位於今天的南京西路1009號(今天的凱司令旁邊),是當時上海最大的糧油零售店。

彼時的上海,幾乎各個區都有區屬糧油店,按照數字排序的居多,基本上做到每個社區附近都有糧油店。

第六糧油運營總監魯光華在上世紀70年代進入糧油系統工作。在他的記憶中,“第六糧油”店的生意那個時候始終都很好。“特別是周末,幾乎從早到晚排隊。要是來了品質好的米面,排隊的人還要多。”

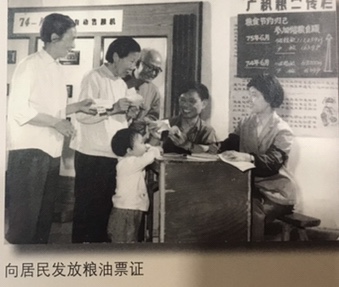

當時在糧油店做售貨員,是非常具有“挑戰性”的工作。上世紀50年代中期到90年代初,上海很多商品需要憑票購買。營業員在櫃台前,要收票証、要收錢,還要量米:用上大下小的木頭斗,從存米的不同方木桶中舀出顧客要買的米面,然后稱重。

“顧客在家中都算好了,該用幾張票、多少錢。到了我們這裡,我們全憑心算,速度還要快。不能算錯一分錢,也不能多收一張票,要能和顧客心中算好的數字對上。當然也不能少收,收少了,我們自己得賠錢。”魯光華說,人多的時候,我們售貨員一天工作下來,手腳累得都抬不起來。

在魯光華剛工作的那個時代,“第六糧油”就流傳著“一分錢一兩面”的做法。“隻要顧客進了店,即便隻買一兩面,我們也會照樣服務。”魯光華說,當時,大家的生活條件都不富裕,有的人家的糧票或者錢,可能就夠買一兩面。但隻要他們開口,我們照樣幫他們稱,和對待其他顧客一樣。

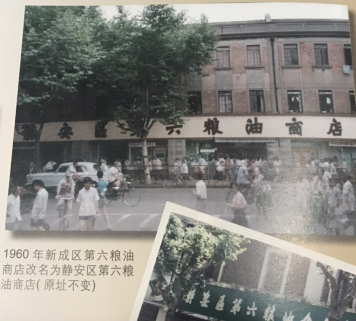

后來,因為南京西路改造以及地鐵修建,“第六糧油”搬離了南京西路,幾經輾轉,在1998年搬遷到今天的萬航渡路629號﹔后又以此為總店,開出了四家分店。

數字糧油店幾乎絕跡,“第六糧油”為何能生存下來

高峰時,老靜安有過100多家糧店、油醬店、糧油綜合店,都是按照數字號排序,“第六糧油”只是其中一家﹔但最終“第六糧油”這塊牌子保留至今,而放眼上海,數字糧油店幾乎絕跡,這是為什麼?

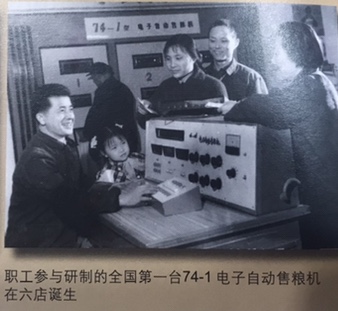

“第六糧油”的生存之道,離不開一系列創新。

上世紀80年代后期,市場經濟氛圍日漸濃厚。“原來很多東西都買不到,大家才去糧店、油醬店、糧油綜合店買,后來市場經濟來了,市場上可以賣的商品多起來了。我們再經營一些較為單一的品種,顯然無法滿足消費者需求。”魯光華說,當時為響應國家提出的經濟體制改革的號召,“第六糧油”進行了經營業態的創新。

原來的“第六糧油”採取的是“前店后廠”的經營模式,1986年以后,引入了更多品類的商品,有食品、糕點、南北貨等,還賣過軟飲、長條面包。最“轟動”的是開過咖啡館、賣過西點,老百姓進來看到了,覺得還挺新奇的。在銷售米面方面,當時也做了一個大膽的嘗試:推出了20斤裝的家庭小包裝,而且是包裝好的,消費者不用再拎著米袋子來買。

上世紀90年代,超市、賣場興起,裡面的商品應有盡有,對糧油店是巨大的沖擊。當時,很多糧油店紛紛轉制經營其他或者逐漸消失。

這時的“第六糧油”也從南京西路搬到了萬航渡路,從最繁華的商業街區到了市井氣十足的居民區,開始有點不適應,但為了走出低谷,快速調整了策略。

“一方面,走連鎖店發展的模式,開設新的分店﹔另一方面,在業態上,保留老的業態,大量引入周邊居民日常所需的品類,如當時引入了三林熟食,引入了月餅、粽子、饅頭等早餐,成了我們門店最創利的品類。”魯光華說。

市場永遠在變化,24小時便利店早已遍地開花,第六糧油也在不斷調整著自己的市場定位與經營策略。

“我們已經發展出貿易業務,以糧油為主做代理商業務,也打造了自有糧油品牌‘古寺’,推向了市場。在門店方面,則更加聚焦民生服務。”周榮說,五家門店,定位於社區便民服務店,且“一店一策、一店一景”。如有的店因為周邊商務樓和社區,引入了寶藏茶飲﹔有的店被商品房社區環繞,引入了網紅咖啡﹔有的店地處老式居民區,引入了黃金菜饅頭等網紅點心。門店還與各個社區緊密聯系,將糧油米面等特色產品直接送進小區,打通了社區服務“最后一公裡”。

“隻要始終懷著便民利民為民的想法,無論什麼時代,總能生出新的創新,這可能是‘第六糧油’的生存之道。”周榮說。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量