浦東30年就是接受挑戰的30年。

(一)

1990年夏,美國紐約州立大學的草坪上,一個瘦削的中國青年,戴一副厚重的近視鏡,神情堅毅而又復雜。他叫常兆華,山東人。三年之前,24歲的他剛拿到上海機械學院動力工程系的博士學位,便奔赴美國紐約州立大學繼續攻讀生物科學系,成為當年國內為數不多的“美漂”。

同年3月,跨國公司德州儀器的老員工張汝京剛滿42歲。十多年大刀闊斧的商業操作,給他留下了一個名震北美的江湖綽號——建廠狂魔。但他似乎不在意這些評價。他更想知道,未來的自己還能創造什麼奇跡。因為一個叫杰克·基爾比的美國科學家,張汝京的行業領路人,早已成功研制出全球第一塊集成電路。

而在一萬四千公裡以外的上海,3月的梧桐樹剛剛冒出新芽,34歲的舒榕斌騎著一輛二八自行車,迎著微寒的空氣,趕往華山路上的辦公室。身為上海市經濟信息中心國際部主任的他當時並不知道,僅僅在幾周以后,自己將踏上一趟特殊的人生旅程。

如果時間能夠倒流,常兆華、張汝京、舒榕斌這三個性格迥異,稟賦不同的男人,就會知道自己未來的三十年,也是人生最美好的三十年,會被同一個地方所“牽絆”,所“挂念”。

這個地方叫浦東。

今年,浦東30歲了。中國人喜歡用而立來形容三十之齡,這恰是最好的年紀,有歷練、有經驗、有膽識、也有干勁。

不過,在今天互聯網的時代,三十而立似乎不再那麼“新”了。當30歲的90后女生,開始自嘲自己是“老阿姨”時,30歲的浦東還能繼續叫“新區”嗎?

這是個有意思的問題。

(二)

在大多數人的認知中,浦東的歷史是從1990年開始的——那一年,黨中央、國務院正式提出“開發開放浦東”的方針,開啟了一段波瀾壯闊的歷史征程。然而,如果把眼光放在更廣闊的歷史長河中來看,浦東這一方水土早已有之。

浦東是一塊年輕的從大海中生長起來的土地。步入近代,伴隨著上海開埠,以農業經濟為主的浦東跨進工業文明社會。新中國成立后,浦東更是邁進了新的歷史階段。1958年,浦東第一次作為行政區劃名寫進了中國行政地圖。然而,僅過了3年后,1961年浦東縣就撤銷了,農村地區並入川沙縣,城市地區分別成為楊浦、黃浦、南市區的部分。浦東之名從地圖上消失。

真正的命運轉折點發生在1990年。那一年,鄧小平第三次在上海過春節,他留下一句話:“浦東開發晚了,但還來得及。”

世上許多生命的孕育都伴隨著陣痛,浦東亦然。現在幾乎每個上海人都知道,“寧要浦西一張床,不要浦東一間房”的典故。今天看似笑話,當年卻藏著更深的心酸,要知道,上世紀八十年代,上海人均居住面積在全國排名倒數,在浦西所謂“寸土寸金”之地,多少家庭幾代人擠在一個小小的亭子間,一個人方便時,一家人需要出門避一避,人們調侃,“難怪上海弄堂裡總是這麼熱鬧,人山人海。”

1980年的爛泥渡路,即今天的陸家嘴環路。

即使居住空間如此逼仄,大多數上海人還是不願去浦東住大房,浦江兩岸之間的差距,遠遠寬於一江春水。

據筆者同事、一位40多歲阿姨回憶,上世紀八九十年代,她在浦西繁華路段上的向明中學念書。嚴厲的班主任老師,不允許學生遲到,不管你是住在天山新村還是曹楊新村,但對班裡兩個住在浦東的學生網開一面,“浦東實在太不方便了,要乘擺渡船、要過隧道,他們遲到可以原諒。”

這就是1990年的上海。當“浦東新區”這個名詞橫空出世時,沒有人會奇怪訝異,這個地方太需要耳目一新的動作了,這座城市太需要全新的空間來振興了。

(三)

神奇的是,早在100多年前,就有人預言了浦東新區的誕生。

如果歷史上真有預言家的話,清末醫士陸士諤算一個。他生在今天的青浦區朱家角一帶,17歲開始學醫,27歲變成了當時滬上知名的醫生。

陸士諤雖通於醫理,卻偏偏痴於寫作。1910這一年,他32歲,一本取名《新中國》的小說橫空出世。

書中想象了100年后,也就是2010年,上海浦東將舉辦萬國博覽會。那時上海的租界早已收回,馬路異常寬廣,洋房鱗次櫛比,浦東也已開發,“興旺得與上海差不多了”。而為了方便市民參觀萬國博覽會,上海建成了浦江大鐵橋和越江隧道,還造了地鐵。

這書在當年未能走紅是有道理的,備受屈辱、國將不國的時代,這樣的願景有如痴人說夢。隻有站在今天的時點回看,才能感受它的奇妙之處。大橋、高架、地鐵、世博、浦東開發……古人竟都未卜先知。

隻不過,現實遠比想象還要精彩。

浦東開發后不久,在浦東金橋投資的日本巨商藤田一憲應一位中國記者邀請,寫下短文:浦東開發的完成需要很長的時間,我們這一輩可能看不到浦東新城的美姿。

1990年5月3日,上海市人民政府浦東開發辦公室和浦東開發規劃研究設計院,在浦東大道141號挂牌。

藤田比起陸士諤,想象力顯然要差一些。事實上,浦東開發開放的前5年裡,超乎尋常的發展勢能已經凸顯。

一位學者回憶:1990年,浦東的GDP是60億,財政收入6000萬。開發浦東時正遇到制定“八五”計劃。市府浦東辦搞計劃的同志反復討論,最終定下五年400億的全社會固定資產投資規模。整個上海膽子更大,定下1200億的全社會固定資產投資規模,是“七五”計劃的6倍之多。

“八五”計劃最終執行的結果則令世界跌破眼鏡,五年時間,上海全社會固定資產投資超4000億,浦東超過800億,比計劃翻了一番。

如果把今天的數字拿來和30年前作比,恐怕藤田還要為自己的保守拍大腿。到去年底,浦東地區生產總值在1990年60億元基礎上,增長了210多倍﹔財政收入從1993年的11億元增長到4316億元,增長了380多倍!莫說大橋、地鐵,浦東有了全世界一流城市該擁有的一切。

似乎羅馬一天建成了。

(四)

但顯然,浦東不是羅馬。

1990年4月的一天,舒榕斌被領導叫到辦公室。“組織上定下來,你被抽調到浦東開發辦。”年紀輕輕的舒榕斌腦子裡還有過一絲思想斗爭:自己對經濟信息工作已經很熟悉,正在干事的興頭上﹔更關鍵的是,浦東,聽起來就太遠了,別說騎車了,坐公交都不知道要多久才到。

然而,1個月后,他就坐在了浦東大道141號的辦公室。同一批來的還有其他17名市裡相關委辦的同志。人們稱他們為,浦東開發“十八勇士”。

1996年3月,浦東第一波外資企業落戶進入高潮。同一時間,國家對建設大規模集成電路芯片生產線項目正式批復立項。這一當時中國電子工業有史以來投資規模最大(達到100億元)的國家項目,業界稱為“909”工程。

張汝京就是在這樣的背景下,“入場”中國集成電路產業的。2000年8月,距離華虹NEC廠房不遠處的張江路,中芯國際在這裡打下第一根樁。

1998年,張江一幢廠房裡,從美國回國創業的常兆華創立了上海微創醫療器械(集團)有限公司。在那個微創手術在國內還處於“新奇玩意”的年代,常兆華要帶領手下的員工,從生產中國第一根球囊導管、第一個裸支架、第一個藥物支架開始。

新人新事,還有新的挑戰。

“勇士”舒榕斌來到浦東后發現,這裡面臨著諸多現實問題。其中之一是,錢從何處來?

早在1986年,在上海城市西面,虹橋經濟技術開發區已經成為首批國家級開發區。兩年后的8月8日,一位名叫孫忠利的日籍華人以2805萬美元的價格獲得虹橋26號地塊1.29公頃土地50年的使用權。這是改革開放后新中國首次試點土地批租,參與當時土地招標文件起草、負責英文翻譯的是個香港人,不到34歲的梁振英。

1988年3月15日,時任仲量行合伙人的梁振英(右二)到訪上海。 攝影:朱德茂

但“虹開發”的土地批租模式並不能讓“浦開發”們直接“抄作業”:虹橋的開發面積隻有0.652平方公裡,浦東是它的536倍以上。“舒榕斌們”,必須盡快想到辦法。

而擺在創始人張汝京面前的,是缺少專業半導體制造設備,更缺乏大量先進制造業人才的現實——經歷漫長的真空期后,此時的中國集成電路產業,幾乎可以用“一窮二白”來形容。

常兆華則需要探索,如何讓中國企業真正擁有強而有力的自主創新力,從零開始擺脫對國外產品的依賴,盡管那條路看上去山巒重重。

(五)

面對挑戰的,又何止是常兆華、張汝京、舒榕斌。浦東30年就是接受挑戰的30年。

有意思的是,事后人們回憶過往,記住的常常是那些熱血歲月裡發生的趣事和軼聞。

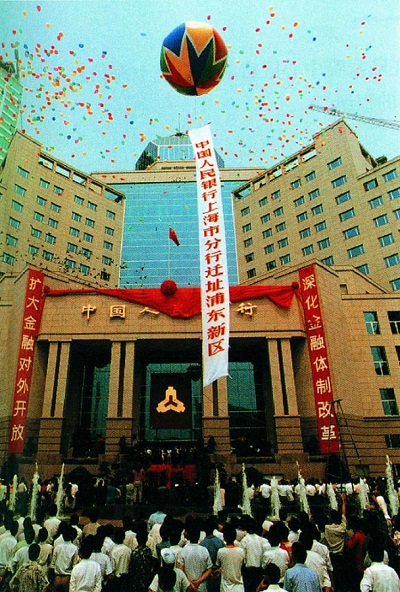

有一張浦東老照片頗為經典:一幢雄壯威武的高樓前,漫天彩色氣球飛舞,極具90年代質感的彩色氫氣球拖拽著巨大的白色豎排條幅,上面一溜紅色的宋體大字:中國人民銀行上海市分行遷址浦東新區。

膠片沒有還原出的,是照片正中央的一隻活羊。1995年6月18日,央行上海分行遷址浦東這天,浦東作為“婆家”,送給對方一隻雪白的小羊,寓意人民銀行在浦東開發開放中發揮著“領頭羊”的作用。原浦東新區區委常委、宣傳部部長邵煜棟后來回憶,為了讓這隻小羊“得體”地出現,不“坍台”,浦東的工作人員特地去商場買了兩雙嬰兒襪——給羊穿,還用了飄柔洗發水——給小羊洗澡,最后噴了法國香水,挂上喜慶的紅綢。

喏,就是這隻羊

老照片是這張——找得到小羊在哪裡嗎?

90多位行長、300多位貴賓在慶祝會,輪流抱了那隻小羊羔。這個動作當時引起了極大的轟動。第二天,法國的《費加羅報》上就登出了新聞:“中國的領頭羊到了浦東。”

這就是浦東獨有的智慧。20世紀90年代,浦東在試水“小政府,大社會”這一管理模式創新時也曾遇到不少困難。比如,當時僅川沙縣就有1400名公務員,但1993年浦東新區管委會成立時,僅設10個部門,編制隻有800個,也就是后來俗稱的“800壯士”。川沙隻能留下300個公務員,另外1100人都需要另謀出處。

機構精簡、人員壓縮,跟上海其他區縣相比,精簡了81%的機構和人員構成,有國務院領導對浦東的負責人說:“你們要戴著鋼盔頂住”。

為了陸家嘴核心區出形象,浦東一共召開過兩次10多個國家30多位專家參加的國際規劃研討會,討論稿出了17輪,最終才完成規劃。

建一個140公頃中央公園,浦東邀請了來自美、日、德、法、英、中6國的設計師。最終選用的英國團隊,曾為了方案騎著自行車逛遍上海所有的公園。

站在地球儀邊思考,是出自浦東的名言,但當時還有一句廣為流傳的話:浦東是世界級的開發,需要世界級的營養。“吃榨菜泡飯,能強壯嗎?喝太平洋的水,吃牛肉,就壯了。”還有一句話,“吃牛肉不是為了變成牛,而是為了強身健體。”原來,浦東要用世界的智慧,滋養一座新城的未來。

時隔這麼多年,人們說起浦東開發開放,還會對這些故事津津樂道。仿佛它們有強大的魔法,能穿越時間,在歷史的磨洗中變得越發透亮澄明,又好似它們會生根,扎進人的心底,就開始播下記憶的種子,讓你一直著迷難忘。

這到底是一種什麼力量。很難說清楚,隻能說真正的浦東是活在這些故事裡的,也會在這些故事裡一步步走下去。

張江微創,實驗室工作人員正在研發微創醫療設備副本。 徐網林 攝

(六)

30歲的浦東,還能叫“新區”嗎?這個問題的答案顯然不在於時間,而在於還有沒有故事被人所銘記,還會不會有趣事被人所傳頌。

迎風而立,如果能不斷創造新的傳奇,浦東就永遠會是“新區”,因為它乘著時代的風而行。

電子行業不知張汝京,猶如電商行業不知馬雲劉強東。起步於浦東,20年間張汝京單憑一己之力,把落后的中國拽進了最尖端技術的芯片賽道。

經歷了三起三落創業歷程的張汝京到今年已經72歲了。2018年,70歲的張汝京第四次創業,建立了新的集成電路公司,集芯片設計、制造、封測三個環節。很多認識他的人都說,張汝京和50歲時沒什麼區別。如果一定要說變化,“大概是外貌變了”。

4年前,舒榕斌到了法定退休年齡,主動從外高橋董事長的崗位上辭職。外高橋發布公告的當晚,舒榕斌短信回復了一位相熟的記者6個字:浦東情結永存。他從未真正離開過浦東。直至今日,他仍是媒體的老朋友,每每講起浦東的往事,雙目炯炯,激情滿懷。

2020年的夏天,在上海浦東,上海微創醫療器械(集團)有限公司董事長兼首席執行官常兆華坐在辦公桌前,給自己一手創立的上海微創公司做了一個“99%+1%”的小結。

常兆華這樣寫道:“99%”的“盡精微”,是幾十年如一日對完美細節鍥而不舍的追求,是不分晝夜、分分秒秒對點滴工作的牽挂,是堅守初心的定力,是對大大小小、各式各樣名利誘惑的抵抗力,是對不顧一切貪戀“求高”和“做大”之虛榮心的免疫力﹔“1%”的“致廣大”是指與實現中華民族偉大復興的中國夢融為一體的企業信念、遠景和使命。

而就在今年5月,這個始終堅守在張江、敢啃“硬骨頭”的民營企業家,剛剛獲得了第二屆全國創新爭先獎。

如果時間能夠倒流,他們一定不會后悔自己的選擇,去成為浦東的一段傳奇。

雖然時間不能倒流,但敢想敢做敢拼的他們依然還會和浦東一樣,從骨子裡洋溢著年輕的模樣。

風華正茂。

陸家嘴,1990與2020。

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微博

掃描關注上海頻道微博