摘要:書來書往,也是人來人往。

“當時我不知道,‘小紅書’是什麼書?”1977年出生的張強摸了摸腦袋,“大概是去年開始,有些年輕人拿著手機找上門來。他們告訴我,小紅書上有這家店。”

2002年起,政肅路55號二樓,張強夫婦經營的復旦舊書店駐扎將近20年。算上在復旦大學文科圖書館前擺地攤的日子,江蘇鹽城人張強與復旦、與書結下的因緣已經超過20年。

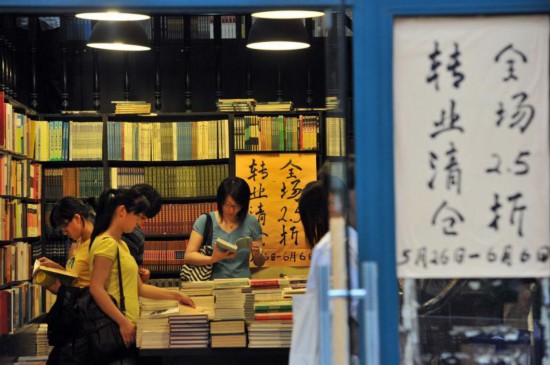

在顧客指導下,張強登上了小紅書。“寶藏”“天堂”“最美書店”……關於復旦舊書店的記錄扑面而來。最近,網友們說得最多的是,這是一家除了書還是書的書店。“城市裡的書店,越來越追求精致的空間,但這家復旦舊書店,毫不顧忌地在全部空間裡塞滿了書,走在其中忍不住擔心被書砸到。這裡是另一種天堂的模樣。”有人這樣留言。

小紅書上關於“復旦舊書店”的記錄

“照片拍得比實際好看。”網紅,對張強來說有些遙遠,就像“復旦舊書店”的名號,也並非他自己取的名字。

“大家都說,復旦那兒有個舊書店,久而久之,就這麼叫起來了。”張強說,這家店的確“沾了復旦的光”——如果不是緊挨著復旦大學,一定開不下去,尤其是疫情來襲的這段日子。“20年下來,希望沒給復旦丟臉。”

開在菜場上的舊書店

復旦舊書店的樓下,是菜場。隔壁,是旅館、網吧。

20年前,旅館、網吧的位置,是一家叫“中國科技圖書公司”的書店。那個年代的復旦周邊,大大小小書店不少。

在菜場、網吧、旅館包圍下的復旦舊書店,一不留意,就會錯過。 施晨露 攝

1999年,高中畢業后打了3年工的張強從老家鹽城來到上海。因為妻子在復旦周邊生活過,夫婦二人把落腳地選在復旦。“開始想找工作,一直沒有特別合適的。”有一天,張強無意中發現,復旦第九宿舍后面的廢品站,有不少很不錯的書。當時身上僅剩30多元錢,他一咬牙以2元一公斤的“高價”收了幾斤書,在國年路上擺起地攤。

“那時,好書多,買書的人也多。每天用自行車馱三個大蛇皮袋的書,還沒擺好就被學生挑走了,晚上回去常常隻剩半袋。”張強記得,和他一起擺攤的一個老先生,孩子是復旦的教授。有一回,一個在寫畢業論文的女學生在老先生的書攤上找到一本苦覓不得的參考用書,連連道謝,“激動得都快哭出來了”。

20年前的事,張強牢牢記著,“雖說賣書是生意,這些書能幫到別人,好像自己也有了價值。”

新書生意衰落,中國科技圖書公司的經理在書店裡辟出一個角落,以租賃書架的方式轉型做舊書生意。張強承包了其中一個。那兩年,他常常清早騎上自行車去文廟淘舊書,7點多回到復旦開店,直到晚上9點書店打烊后,再出去擺地攤。后來,500平方米的書店越來越難以負擔。關店,被提上了日程。

“最難以接受的就是我。”在張強的說服下,“中國科技圖書公司”原來作為書店辦公室的地方被保留,正是如今的“復旦舊書店”。

復旦舊書店的入口 施晨露 攝

起初,聘了三位退休阿姨做店員,后來,就剩張強夫婦。“我倆就拿店員的工資。我想,隻要付得起自己工資,這家店就能開下去。”

“沒把自己當老板?”聽到記者這個問題,張強笑了,“老顧客就叫‘小張’,年輕的學生叫一聲‘張老師’,我最開心。”

這一行,不喜歡,干不久

張強從小愛看書,對他來說,開書店是再幸運不過的“把興趣變成職業”。

“父親是海員,以前家裡有兩大木箱的書,我們幾兄妹耳濡目染之下,都喜歡書。剛開始看小人書,小學二年級,完整讀了第一本小說《薛剛反唐》,后來是《三國演義》《水滸傳》……囫圇吞棗,並不完全讀得懂,但就是如痴如醉。”張強形容,隻要一翻開書就像走入了另一個世界。那時,家裡經濟條件不算好,“母親不反對我看書,但反對我在晚上看書,因為要點煤油燈,費錢。借來的書,有時間限制,總是想快一點看完。我就用一號電池接了線,串上小燈泡,兩頭一碰,燈泡就亮了。”

“結婚以后,老婆也知道我喜歡書。假如沒書看,晚上睡覺前哪怕翻翻字典也好。”讓張強遺憾的是,夫婦倆很早來上海打拼,兒子成了留守兒童,上初中才接到上海。“兒子成績不太好,也不喜歡書。這件事,不能強逼。有人說,這間店可以傳給兒子。”張強搖搖頭,“不喜歡是做不好的。”

為什麼復旦舊書店能開20年?張強總結了兩點原因,一是這兒能淘到不太容易買到的書,二是書價便宜。但歸根結底還是一點——喜歡。“這一行,不喜歡,干不久。”

店主張強駐扎在櫃台,他說,午飯一般在書店裡隨便解決,晚飯要等書店打烊后才吃。 施晨露 攝

來復旦舊書店的人,常問兩個問題:書在哪裡找?為什麼定這個價?張強有自己的哲學。

不分類,是不想限制讀者的視野。剛上架的書,即便知道位置,也不願意告訴顧客在哪兒,總是隨手一指。漫無目的,或許就能有意外收獲。

至於定價,多年下來,張強練就了識書的好眼光。“一本書到我手上,哪怕從來沒看過,翻幾下就能定出價。到底怎麼定?很難說出理由。比它高,可能不好賣﹔比它低,可能埋沒了。這就是舊書的市場價。”

做舊書買賣,也是學習的過程。“如今一些新入行的,收到一批書,手機拿出來掃一掃,看看網上賣什麼價。哪怕再做幾年、幾十年,離開手機,還是兩眼一抹黑。”張強說。

把實體店好好開下去

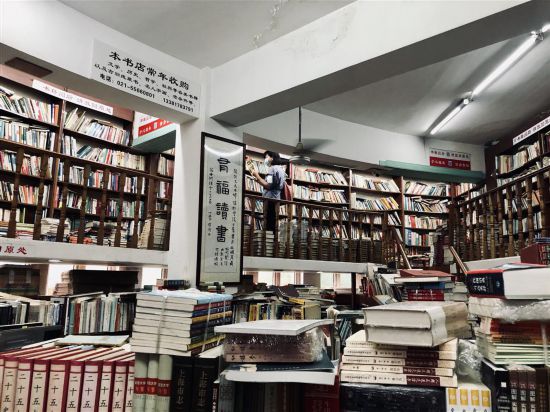

70平方米不到的復旦舊書店,算上隔層,大約百來平方米。店裡的布局,是張強一手設計的。

世紀之交的復旦學子大多記得,復旦南區生活街上有過一家“全場3折”的慶雲書店。木梯閣樓、雙層書架,還有復旦學生專門為慶雲書店做過模型。

曾有學子為慶雲書店制作模型 肖允 攝

提起慶雲,張強興奮起來,“慶雲的老板就是到我這兒看了裝修的樣式。除了刷的漆顏色不同,都一樣。”

一樣是經營打折書,復旦舊書店與慶雲書店開業時間也差不多。但張強不怕競爭。相反,要不是復旦濃厚的讀書氛圍,舊書店或許不會誕生。

新世紀第一個十年的尾巴,復旦周邊書店一家接一家閉店。“一個詞,落寞。”2011年6月,慶雲書店歇業。閉店前一年,店裡開始賣衣服,但仍舊沒有挽回頹勢。“走進去,看到那些衣服挂著,心裡的失落感無法形容。”張強說。

2011年6月,慶雲書店的最后時光。 周斌 攝

那兩年也是復旦舊書店經營最艱難的時刻。張強在孔夫子舊書網開了網店,“收入能彌補一部分”。

然而,張強發現,由於夫妻倆照管一家店的精力有限,網店和實體店就像蹺蹺板,“一旦更投入網店,實體店就會更差”。

“書店的根本是書,把好書都放到網上,肯定會影響實體店。”經過一番權衡,張強決定,還是把實體店好好開下去。

“書店的意義之一,就是人與人之間的交流。我沒上過大學,開書店的這些年,來買書的老師都是頂尖的,比我年輕的學生也給我很多啟發。”常客中,曾經有位高中生讓他印象深刻,“光從挑的書就能看出他的水平,這個孩子不簡單。”令張強頗為驕傲的是,被他“看上”的學生、愛看書的孩子,未來發展全不差。每年復旦新生中,也總有一批年輕人和舊書店交上朋友。

在復旦舊書店選書的年輕人 施晨露 攝

2012年,復旦南區生活街落幕。“如果復旦舊書店當初開在那條街上,會不會一樣關門?”

張強想了想,“或許是我名字裡有個‘強’字,不到萬不得已,一定會堅持下去。”

書來書往,人來人往

復旦舊書店的書都是張強夫婦四處收來的。“一開始想過發小廣告。復旦幾個宿舍,住著那麼多教授。轉念一想,要是自己的信箱裡收到廣告,一定挺嫌棄的。”上門收書,張強常常遇到反向“討價還價”,“我要加價,對方不要”。同樣地,他在第九宿舍住了17年的房子,也是一位老教授租給他的,“我要加房租,對方不要”。

牆上“有福讀書”條幅是復旦大學歷史地理研究中心教授張偉然贈予的。 施晨露 攝

沒打廣告的復旦舊書店,漸漸打響了名聲。張強收過數量最多的一批書,重達3噸。不少教授相互介紹,有人把用不上的書出給張強,轉頭又鑽進店裡,挑走了新一批書。

每每上門收書,遇上年暮者親手賣出自己的藏書,或是書的主人已經謝世,張強心裡總是難受。

有一次,張強到一位老先生家收書。“老先生得了阿爾茨海默症,神志已經不太清楚,唯獨對書的感情還記著。前頭,我們把書清點好了,他又偷偷往回抽,一本、兩本……雖然我已經付了書錢,但就當沒看見。”

還有一位經濟系的老教授,家裡藏書太多,夫人勒令不能再買。“買好書,我幫忙一起運回樓道。趁家人不注意,老先生再分幾次偷偷帶回家。”

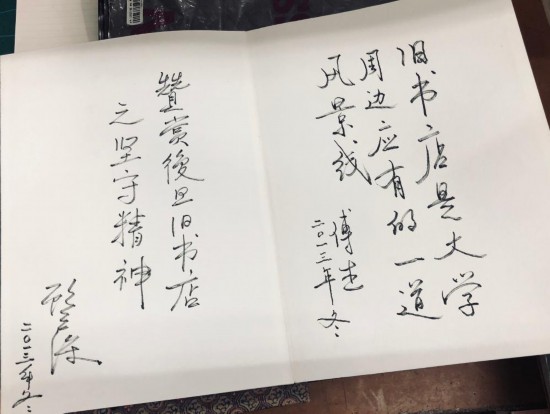

“以前中文系的傅杰老師,辦公室的門一打開,書就從裡面淌出來。歷史地理研究中心的張偉然老師,是譚其驤的關門弟子,說話很直。周振鶴老師年紀大了,每個月還是會來一兩次。”張強的抽屜裡,有一本平時不輕易示人的留言冊。封面上的“復旦舊書店留言冊”正是傅杰題寫的。

留言冊第一頁是周振鶴的題詞,“為讀者找書,為書找讀者”。這兩句話被張強印上了店門口的廣告和店裡的塑料袋。往后翻,是張偉然題寫的“舊書店是衡量文化底蘊的指標”,傅杰的“舊書店是大學周邊應有的一道風景線”,歷史學系教授顧雲深的“贊賞復旦舊書店之堅守精神”,中文系教授陳尚君的“舊書是個大學校”……

張強輕易不示人的留言冊 施晨露 攝

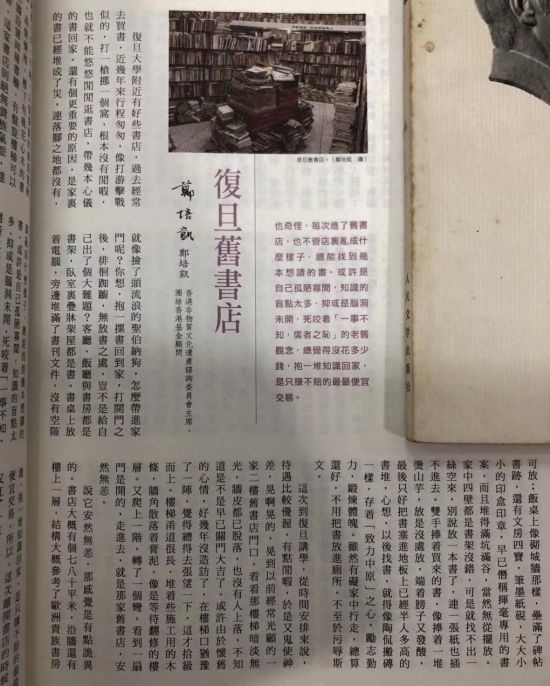

更多書店的來客,張強並不知其身份。香港來的文化學者鄭培凱來書店淘書,過后在雜志發表文章,直到有人把雜志照片發給張強,張強才記起,“的確有這麼一位先生來過。”

鄭培凱教授在雜志上介紹復旦舊書店 受訪者提供

書來書往背后,也是人來人往。復旦中文系已故教授賈植芳住在復旦第九宿舍。夏天的傍晚,張強常常能見到老先生拄著拐杖,坐在第九宿舍門口。“有人與他打招呼,他都十分熱情,往往幾句話交談,就要請人上門吃飯。”

賈先生人生經歷坎坷,早年藏書都已散失,之后的藏書每本都會蓋上“賈府藏書”。后來,但凡在市場上見到熟悉的藏印,張強就會想起第九宿舍門口那個安靜的身影。

最欣慰的時刻

鋪天蓋地的書,是復旦舊書店在“小紅書”紅起來的原因之一。和時下眾多講究體驗感的書店相比,復旦舊書店的“樓中樓”裡,沒有書架以外的裝飾,沒有賣書以外的功能。甚至,沒有空調,隻有老式吊扇默默運轉著。

張強也想增添“體驗感”,“中間可以辟一塊展示櫃,放上木刻書、石印書、鉛印書,讓學生見識一下。”還有少見的各種票証、名人信札、簽名書,都是他的珍藏。“要是能放上幾張椅子,讓老顧客歇歇腳,就更好了。”

然而眼下,這間小小的復旦舊書店被5萬多冊書佔滿了,就連樓梯、走道全是書。這場疫情,讓復旦舊書店和其他書店一樣,經營受到影響。“收進的書比賣掉的多”,為此,最近,張強在長興島上新租了一個倉庫,又多了一筆開支。

復旦舊書店裡,除了書,還是書。施晨露 攝

實體書店經營不易,但張強認為,最根本的原因並非網絡的沖擊引致生活、閱讀方式的改變。“社會環境浮躁,學者不踏實做學問,好的作品少﹔學生隻重視成績,失去了從閱讀中獲得知識、學養的欲望﹔出版社更多地考慮效益……”

“有些書,出版的時候,就沒考慮過在市場流通,可能只是為了評個職稱,或是其他什麼目的。”有一回,張強去廢品回收站收書,“一整包一千冊書,都是一個作者的,隻拆走了兩三百冊,剩下原封不動。”這批書張強一本都沒要。

復旦舊書店能活下來,在張強看來,恰恰因為這裡的書是經過篩選的,因而質量有所保証。“舊書,是時間沉澱下來的。能留下來的書,先要經過原來書的主人的一番選擇,再經過我這道關的挑選。”

這幾年,復旦舊書店經營進入穩定階段,疫情前,每年賣出的書在5萬冊以上。也就是說,一年下來,整個書店的書可以換一遍。

3月1日,因疫情暫時閉店后重新開店的第一天,舊書店的老客人就回來了。記者在書店採訪的一個工作日下午,顧客絡繹不絕,有人安靜選書,也有人樂意和張強聊上幾句。

“專程來拍照的人的確有,但還是看書、買書的人更多。”張強的微信號就貼在店堂裡,微信好友已有4000多人。但即便是疫情期間,張強也沒有採用時下流行的直播或社群營銷,“我的朋友圈從來不賣書”。老老實實開好實體店,是他的堅持。

“市場需要競爭,開書店的人要想方設法把自己的店開好、開下去。對小書店而言,最實在的扶持可能是房租。如果房租可以降一點,我立馬把書價往下降。省下的租金讓利給讀者,絕不吹牛。”在張強看來,書店存在的意義就在於書的輻射力。“如果不賣書,賣咖啡有什麼意義?”他直言,平時自己也喜歡喝咖啡,“如果有地方,我也想提供咖啡、茶飲,但不賣錢。”

條件允許的話,還願意擺地攤嗎?記者問。

張強的回答很肯定:“很懷念白天守著書店,晚上打包出去擺地攤的日子。店裡周轉得慢的書,2元一本擺到地攤,很快就被搶光了。”

當舊書找到新的歸宿,發揮新的價值,是這個舊書經營者、愛書人最欣慰的時刻。

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微博

掃描關注上海頻道微博