人民網上海3月4日電 長壽路街道普雄居民區,下轄5個自然小區,居民2350戶。房屋結構形式多樣,現代商品房、商住兩用房、90年代初建的售后公房、50年代的4-6家廚衛合用公租房。居住人員結構復雜,人口密度高,老年人多﹔外來人員多,房屋出租率高。這些折射出歷史遺留與城市發展在轉型升級過程中必須要經歷的“陣痛期”,疫情當前,更是考驗著黨建引領下社區治理能力和水平,普雄居民區如何克服“先天不足”,化劣勢為優勢,掌握戰場主動權,筑牢陣地的能力。

張婧一名80后的“小巷總理”。她是普雄居民區黨總支書記、居委會主任。和很多80后一樣,17年前發生“SARS”時,自己還只是一名在校的學生,這次突發疫情來勢洶洶,對毫無經驗的她來說,怎麼“守好家門、管好家人”,確保轄區安全穩定,的確面臨很大的挑戰。

堅定“一個信念”,身披“人民戰袍”

“沒有天生的勇士,是信念讓我無所畏懼,我是居民區黨總支書記,疫情面前,為了小區居民的安全,我必須沖在前”

1月23日,長壽路街道啟動戰“疫”模式,打響了全面抗擊疫情的“阻擊戰”。

“與時間賽跑、與疫情決戰”,按照街道黨工委的疫情防控部署要求,結合小區實際,黨總支書記張婧第一時間召集“兩委”班子開會商議,成立普雄居民區疫情防控臨時小組,挂帥上陣。

她“舍小家、為大家”帶頭做表率,全身心扑在疫情防控第一線,從學習了解“新型冠狀病毒”到“腳步丈量小區的每一個角落”,宣傳教育、設點布控、全面排摸、心理疏導、主動關心……每一件事都安排的有條不紊,哪裡有困難、哪裡有需要,她的身影就出現在哪裡。“我會請教之前參與過社區SARS防控工作的‘老法師’,學習他們的好經驗、好做法﹔每項工作部署是經過‘兩委’班子、物業、業委會共同討論后達成的方案,集體的智慧是無窮的”。一個口罩一帶就是一天,臉上深深的印痕是最美的素顏,身披“人民戰袍”是最美的外衣。

集齊“五種力量”,守護“家人平安”

普雄居民區5個小區各具特點也各有難點,要想織密這張疫情“防控網”,需要人民的力量。張婧通過黨總支、黨支部、黨員微信群動員黨員參與戰斗,同時與物業、業委會相互配合。

居民區黨總支“吹哨”,社區黨員、樓組長、居民骨干、物業公司、業委會“五路人馬”齊“應哨”,組成普雄居民區疫情防控志願服務隊。居委干部、黨員帶頭行動,兵分四路分片包干對2350戶人家展開“地毯式”排摸,除本市戶籍居民外,重點加強對來滬人員的排查力度,按住戶類別和房屋空置情況,編制四分類信息表,形成“一樓一冊、一人一表”,同時對來(返)滬人員建立一人一檔,詳細記錄行動軌跡,做好后續跟蹤。

西沙洪浜是50年代的廚衛共用房,房屋老舊,外來人員多,3排房屋多達12個門洞,人員隨意進出,極易造成“輸入性”二次傳染。張婧與物業、業委會微信群內反復商討,最終形成“圍欄管理”方案,將3排房屋外圍攔住,隻留一個進出口。志願者每天兩次巡樓,核查回滬人員情況,做好登記、隔離告知和定點跟蹤,確保及時掌握外來人員信息,保障樓內住戶健康安全。

用好“三種武器”,筑牢“安全防線”

上戰場,少不了武器,好的武器是克敵制勝的“法寶”。在張婧的手中,握有“三種武器”,足以讓敵人“聞風喪膽”。

武器一:“人盯人”

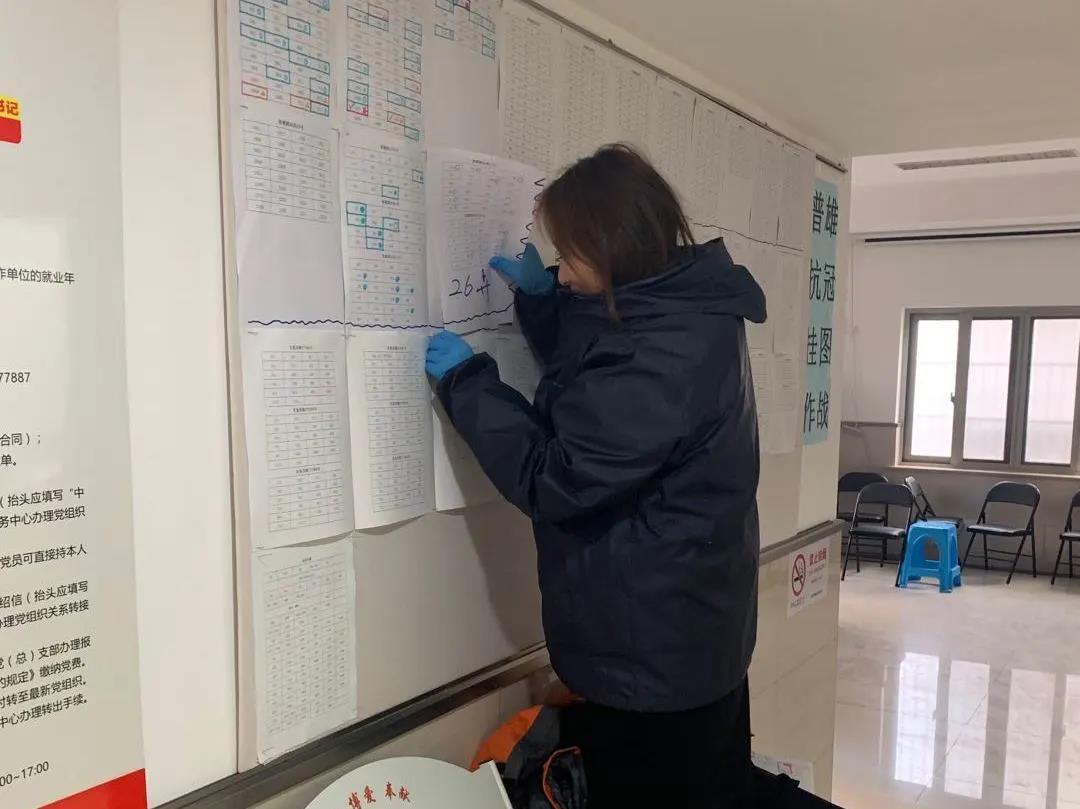

經過前期挨家挨戶排摸,仍有685戶家中無人,這些人員回來后絕大多數需要隔離,第一時間發現行蹤就有可能減少風險。張婧提出在樓內挂出“五色防御圖”,公示住戶來自哪裡、近期動向、回來日期、隔離期間、家中無人,發動樓內居民“看死盯牢”,一有情況,立刻聯系居委會。普陀一村是80年代的售后公房,一梯9-12戶,外來人員多、空置率高,張婧在多次上門排摸過程中,與樓內外來人員漸漸熟絡起來,一些人主動加入志願者行列,做起了“偵察兵”。

武器二:智能識別

除了“老辦法”,技術助力讓防控“如虎添翼”。小區入口是“第一道防線”,張婧和居委干部們設計了“來(返)滬人員掃碼”小程序,張貼在入口處,通過掃碼錄入信息,后台及時匯總,方便動態跟蹤,同時也減輕了門衛的工作壓力。金陽大廈是商住兩用樓,張婧與物業商量,企業負責人簽訂承諾書,所有復工人員在大堂內掃碼填寫信息后后台系統顯示綠色,方可進入。

武器三:暖心呵護

張婧將200余戶居家隔離人員建了一個群,發動黨員、樓組長就近原則一對一結對,幫助買菜、生活用品,及時解答群內人員提出的問題,溫馨的話語、彼此加油鼓勁。居委干部和物業每天兩次集中送快遞、外賣,貼心的幫助,消除了“與世隔絕”的距離感,讓每個隔離人員感到溫暖。

雖是女子卻不讓須眉,作為一名基層黨組織書記,猶如“全能的超級英雄”,帶領黨員群眾,奮戰在社區防疫一線,用心守護萬家燈火,用心呵護家裡的每個人。

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微博

掃描關注上海頻道微博