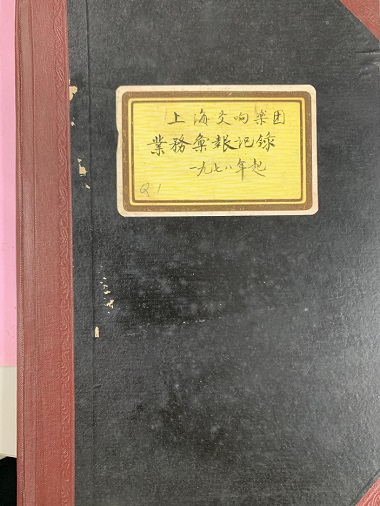

人民网上海9月12日电 (记者 曹玲娟)上海交响乐团档案室里珍藏着一本极有年代感的笔记本,黑色硬壳封面上写着“上海交响乐团业务汇报记录 一九七八年起”三行字,里面用蓝色钢笔手写记录了自1978年起,上海交响乐乐团手们举办的多场室内乐音乐会演出的时间、地点、曲目等信息,在这一份份具有历史价值的“极简节目单”下方,均有一个字迹飞扬的签名:黄贻钧。

当时的乐团团长黄贻钧为训练乐手合奏能力,创办了这种“业务汇报”式的室内乐演出形式。想必黄老先生也没有料到,这个本来对内的业务训练研讨演出,会延续40年乐声不断,并经乐迷口口相传,成长为一个具有深厚城市记忆的口碑品牌。

从最初的“打游击”到之后“转战”锦江饭店、静安宾馆,再到驻扎湖南路演奏厅,最终上交室内乐在馄饨皮定居,这些辗转变迁不仅仅是演出地点的变化,也是“上交室内乐”的成长记录。黄蒙拉、孙颖迪、宋思衡、唐韵、王之炅等一批青年演奏家都曾年少时常登“上交室内乐”的舞台,刚上大学的黄蒙拉更是在这里一口气拉完了代表小提琴家最高技术难度的“帕格尼尼24首随想曲”。

“在静安宾馆的时候,我就开始参加上交室内乐了,到现在演出了应该不下百场。其中从上交室内乐的变迁中,也可以看出来,大约近20年来中国交响乐的发展历程。”上交大提琴首席黄北星感慨。

搬至馄饨皮后的“上交室内乐”,取名为“上交之星”,成为上交音乐季中的重要组成部分。而2020-21新乐季中,“上交室内乐”名称再度回归,进一步探索主流作曲家的“冷门”作品,也挖掘推广“该识未识”的作曲家遗珠作品,以十二场超强阵容演出续写40年的音乐传奇。

9月11日晚,作为“上交室内乐”品牌名称重新启用后的首场演出,上海交响的“北极星”四重奏和他的朋友们尽情展示他们的真性情,带观众重回一趟巴洛克。其中下半场两部协奏曲,是由维瓦尔第的双小提琴协奏曲改编为长笛和小提琴的协奏曲。改编作品一共有六部,在国内极少上演,此次上演其中的两部乐谱也是此次特意从国外购回。

纵观本季12场室内乐的曲目编排,仅有2场可谓传统的经典重现:第5场(12月25日)的贝多芬和舒曼,以及第8场(3月12日)的舒曼和鲍罗丁。其中,舒曼的钢琴四重奏和鲍罗丁的第二弦乐四重奏,虽在室内乐史上拥有姓名,实际却也难得一见。第11场(5月27日)搭配了勃拉姆斯、雅纳切克和谭盾,这种跨越时空的丰富性展现了一个21世纪四重奏团的视野。

赋予经典作品以新的意义的一个最简单的方法,就是通过曲目编排来让作品产生新的联系。北极星四重奏在本季的两场就是这样。除9月11日首场搭配长笛和羽管键琴,把莫扎特、维瓦尔第和皮亚佐拉并置,创造出新的语境。第7场(3月4日)把贝多芬的“模拟竖琴”(“竖琴”四重奏)和德彪西、拉威尔的“真.竖琴”并置,可谓有趣。

11月12日上演的第4场低调奉上肖邦第二钢琴协奏曲的室内乐版:这不只是一个简单的协奏曲改编,而是领略当时的一种演出实践的难得机会。

本季12场室内乐中,超过三分之一主打管乐:其中第6场(1月21日)通过两首具有东欧民间风味的现代管乐经典(利盖蒂、雅纳切克)与贝多芬所处的德奥市井传统对峙,何者别具一格自不待言。第12场(6月17日)主打“大管全方位”,乐手们拿出平时不见于交响舞台的看家本领,通过贯穿300年历史的五首气质各异的作品展示出,大管远不只是李德伦口中“乐队里的小丑”,而可以一样趣味十足,宾朋满天下。

第3场(11月5日)和第10场(4月30日)主打单簧管,既专业,又好听。前者将中提琴和单簧管这两件貌似相似的乐器并置(管弦乐配器中,常以单簧管来加强中提琴声部;室内乐中,中提琴和单簧管互相替换也不少见,如在勃拉姆斯的单簧管奏鸣曲中),展现出两者“和而不同”的特色。后者题为“对比”,不仅指巴托克的曲名,也突显出音乐会本身的丰富性:舒伯特的悲怆、米约的轻巧、巴托克的犀利、约瑟夫·霍洛维茨的怀旧,三件乐器,四个完全不同的世界。

第2场(10月29日)题为“管乐怪谈”,以颇有学术气质的“玩笑”主题串起“梗王”莫扎特的“管乐错弹”和理查.“神笔马良”.施特劳斯笔下的玩笑人物。

交响乐团的乐器中,最难在交响乐舞台上容身的,大概就是打击乐了。打击乐手们总会带来普通乐迷完全不知道但又欲罢不能的新音乐,本季第9场(3月18日)室内乐亦然。除了四个你没听说过的外国作曲家之外,这场还有一首中国作曲家王萌2019年的新作,不容错过。

扫描关注上海频道微信

扫描关注上海频道微信

扫描关注上海频道微博

扫描关注上海频道微博