時隔近九年又一對龍鳳胎!上海喜迎首個大熊貓“子二代”

2016年10月4日,上海野生動物園的大熊貓“優優”誕下雙胞胎寶寶“月月”“半半”,它們是華東地區出生的首對大熊貓龍鳳胎。時隔近九年,上海又迎來一對大熊貓龍鳳胎。

上海野生動物園9月8日宣布,大熊貓“芊金”順利誕下一對龍鳳胎,這是上海野生動物園建園以來出生的第二對大熊貓龍鳳胎,也是上海首個大熊貓“子二代”。

人工換崽“雨露均沾”

“芊金”2017年10月10日在上海出生,今年8歲,廣受喜愛。

今年8月22日16時11分、17時17分,“芊金”先后誕下兩隻幼崽,大崽為雌性,體重200克﹔小崽為雄性,體重160克。

目前,“芊金”與幼崽身體健康狀況穩定。截至9月4日,兩隻幼崽體重均明顯增加,大崽體重499.8克,小崽體重394.5克。它們粉色皮膚上的白色絨毛已十分明顯,眼圈、耳朵、肩帶、前后肢也漸顯大熊貓的標志性黑色。

有五年飼養經驗的上海野生動物園大熊貓保育員孫文曉這次是頭一回參加大熊貓的繁育工作,見証了龍鳳胎誕生的她十分激動。

“雖然第一次當媽媽,但‘芊金’母性非常強,第一時間抱著剛出生的寶寶舔舐起來,用厚實的皮毛為它遮風保暖。”孫文曉表示,在為大熊貓誕生和母愛感動的同時,整個保育團隊十分緊張,因為絕大多數大熊貓隻選擇先前出生的一隻幼崽進行哺育,對於后面誕生的孩子不管不顧,這是大熊貓為了適應嚴苛的野外生存環境而演化出的一種生存策略,雌性大熊貓沒有精力同時帶大兩個及以上的幼崽。

“芊金”果然對后生的小崽不管不顧。保育團隊立即啟動預案,第一時間將其抱出,進行人工哺育,並定期騙過“芊金”,偷偷交換兩隻幼崽,讓它們“雨露均沾”,也便於“芊金”熟悉兩個寶寶的氣味,將來“手心手背都是肉都會疼”。

畢竟人工保育環境代替不了“親媽”的哺育,幼崽和母親的長期相伴,才最有利於它們身心的發展。

“芊金”產崽。

“芊金”抱舔小寶寶。

這種方法在“月月”“半半”出生后就曾用過。當時,由於后生的幼崽體況較差,工作人員一刻也不敢鬆懈,24小時對其進行監控與護理,經過10天哺育后,情況才趨於穩定。

出生第五天,工作人員將兩頭幼崽對換,二寶由“優優”哺育,大寶取出人工哺育。在人工哺育初期,熊貓幼崽每2小時人工排便一次,每4小時人工哺乳一次。逐漸長大后,大熊貓幼崽的喂食和排便間隔期也會拉長。這是上海野生動物園建設上海大熊貓保護研究基地后首次採用人工育幼及換崽技術。

自2016年起,在中國大熊貓保護研究中心的指導和技術支持下,上海野生動物園已成功繁育8隻大熊貓,其中有兩對龍鳳胎。

園方表示,大熊貓寶寶還很幼嫩脆弱,需要精心照料,考慮到防疫等方面的要求特別嚴格,隻有確認條件完全具備了,才考慮展出,還請廣大市民游客理解尊重。

不過,市民游客可通過其他方式抒發對大熊貓寶寶誕生的欣喜和關愛。上海野生動物園表示,9月22日是龍鳳胎滿月,將啟動為龍鳳胎起名等公眾活動。

粉嘟嘟的大熊貓寶寶。

人工喂奶。

圈養雙胞胎不稀奇

大熊貓誕下雙胞胎很不容易。尤其是在自然環境下,野生大熊貓雙胞胎的比例很低。

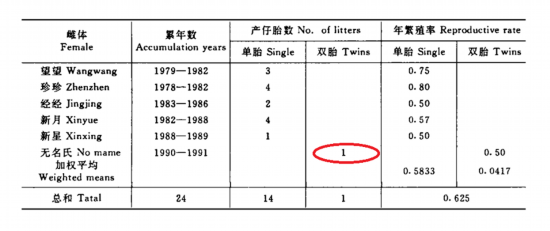

《獸類學報》1994年發表的《臥龍自然保護區野生大熊貓繁殖研究》表示,1978年至1992年,臥龍自然保護區五一棚研究區內的野生大熊貓中,有6隻雌性15次產仔,其中僅1胎為雙胞胎。

2019年12月18日,臥龍自然保護區工作人員布設的紅外相機拍攝到一對亞成年大熊貓在一起活動,疑似雙胞胎,這種雙胞胎記錄近幾十年罕見。

臥龍自然保護區大熊貓累年繁殖率。

2019年12月18日,臥龍自然保護區工作人員布設的紅外相機拍攝到一對亞成年大熊貓在一起活動。

相比之下,圈養大熊貓誕下雙胞胎的情況倒沒那麼稀奇。

中國動物學會動物行為學分會副理事長兼秘書長劉定震介紹,大熊貓在圈養條件下產雙胞胎的比例比較高,根據臥龍中國大熊貓保護研究中心近30年的繁殖記錄,雙胞胎的比例為44%,主要得益於人工輔助育幼技術的提升。

此外,圈養條件下營養充足,以及大熊貓本身存在“連體卵”現象,容易排出兩個卵子,也是圈養大熊貓更容易誕下雙胞胎的原因。

還有數據顯示,全球圈養大熊貓雙胞胎的出生概率在44%至66%,遠高於野生大熊貓。

雖然雙胞胎的概率不低,但專家強調,圈養大熊貓的生育始終是全球難題,主要難點包括繁殖窗口期短、交配困難、遺傳管理困難、幼崽存活率低等。

大熊貓是獨居動物,即使在野外環境下,雌雄個體之間也缺乏互動。

目前,人工授精已成為大熊貓生育的主要手段,但大熊貓的排卵時間難以准確判斷,受孕率依舊不高。

大熊貓龍鳳胎在育幼箱內。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量