“社區商業在上海”系列故事⑩

在這裡,讓舊書找到新知己

提到位於上海楊浦五角場街道的大學路,腦海中總會浮現咖啡館與充滿煙火味的街區。

偉德路則是大學路旁的一條分支,卻有著截然不同的文化氣質。

在這裡,數家精致個性的書店,成就了濃郁的書香氣,成為周邊居民“家門口的書房”。

有這樣一家舊書店,從熙熙攘攘的政肅路,搬遷到鬧中取靜的偉德路,在風雨中已走過了二十多年的歷程。它就是位於偉德路88號的復旦舊書店,和悅悅書店隔街相望,面積不大卻宛如舊時的“藏書閣”。

位於偉德路上的復旦舊書店

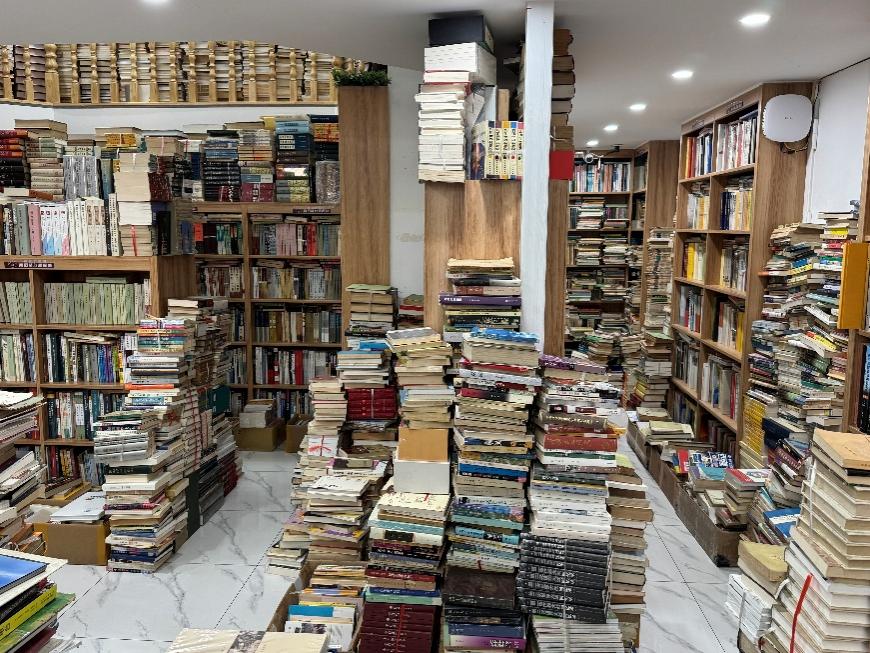

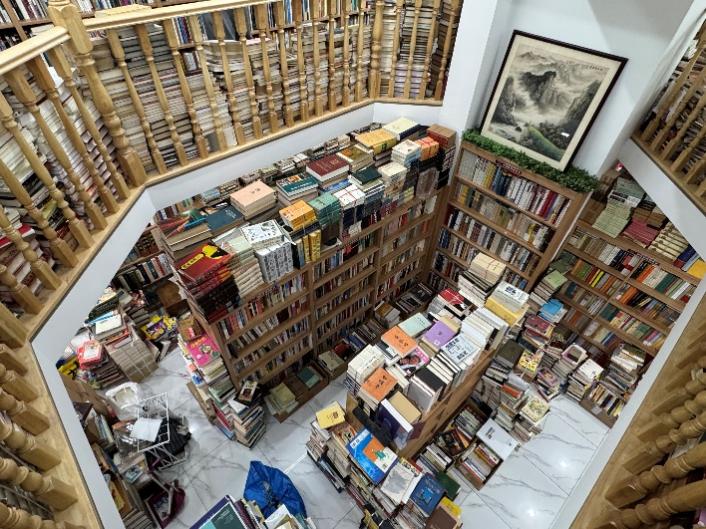

推門而入,滿眼是堆在各處的舊書。地板上、書架上、走道兩邊,抬頭望見的閣樓欄杆邊,到處都堆滿了書籍。錯層小樓裡,文史哲、理工農醫、外文舊籍擠滿了一個個書架,亂中有序。

這些舊書,是店主張強和妻子張芹從各地收集來的,有些甚至已經絕版。“我們經常騎著收書車,去復旦、同濟的老教授家裡取舊書。”張強說。這些經過“專家認証”的典藏書籍,成了新讀者們眼中的“寶藏”。

店內的書架與書堆

書店的故事始於1999年。當時張強在復旦大學文科圖書館門口擺地攤賣書,次年正式創辦復旦舊書店,最初寄生在中國科技圖書公司旗下一家新書店內。2006年,書店就獨立出來,在政肅路上扎根。

“國年路上以前有好多書店,后來都沒了。我們這家店,一開始來的人不多,但我們堅持了下來。”張強回憶,一些老顧客像朋友般支持和鼓勵著他,教授們也送來書法作品,“所以后來搬店的時候,我還是想留在楊浦,留在復旦周邊。”

因區域規劃調整,2022年,書店搬到了偉德路上,與志達轉型的悅悅書店和推理書店謎芸館構成一個求知的三角形。位置雖然改變,其依然保持著傳統的經營模式。不做線上銷售,不搞促銷活動,不賣文創周邊,書店的生存全靠口碑和老客的自發傳播。

復旦舊書店內景

“我們店門口挂著收舊書的聯系電話,經常有附近居民、老教師聯系我,一賣就是一車,有時書多的我們都來不及整理。”張強說。除了夾層的一個玻璃展櫃裡整整齊齊擺放了一整面小人書之外,大部分書架和堆在地板上的舊書都沒有分類,來買書的學者、學生、藏書愛好者都在書堆裡“淘金”,時常會有意外之喜。

“為讀者找書,為書找讀者。”這是周振鶴教授在書店留言簿上寫下的話。張強對此頗有感觸,印在了封箱膠帶上。“因為這正是我們喜歡做的事情。”

復旦舊書店的封箱膠帶

在網絡購書發達的時代,復旦舊書店的存在是一種堅守。實體書店生存不易,但存在本身就是一種文化態度——“紙本書籍的溫度與質感,是無法用電子數據替代的”。

“用心經營,讀者是能感受到的。”張強說:“賣的雖是舊書,對未曾讀過它們的人而言卻是新書。讓舊書找到新知己,從舊書中獲得新知識,這是對舊與新的重新演繹。”

當書香與咖啡香交織成網,安靜與熱鬧相互碰撞,一個可閱讀、可游覽、充滿活力的人文街區躍然眼前。

繁華的都市裡,一座舊時的“藏書閣”依然生機勃勃。“我會盡自己一切的努力,把書店一直延續下去。”張強說。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量