上海博物館東館中國古代青銅館今起試開放:古人吃火鍋有多優雅?

深綠色的空間裡,燈光落在一件件青銅器上,勾勒出古朴的輪廓,點亮精美的紋飾﹔耳邊傳來陣陣青銅鈴被風擾動的聲音,帶領觀眾穿越時空隧道——

今天起,上海博物館東館的中國古代青銅館投入試運行。作為目前海內外唯一的體系最完備的中國青銅器通史陳列,觀眾在這裡能欣賞到500余件從公元前18世紀夏晚期至19世紀中葉清中期3600年間的青銅器,其中一級文物達60余件。

上海博物館的青銅器收藏、研究和展示享譽海內外,上海博物館人民廣場館的青銅展廳是不少觀眾必到之處。而東館的中國古代青銅館不僅新增近百件展品,還從時間、地域、用途等多線索解讀中國青銅器發展歷史,並進一步提升觀展效果、增加互動環節。

新增展品近百件

上博東館中國古代青銅館的一處獨立展櫃中,陳列著戰國商鞅方升,讓不少觀眾熟悉又陌生。相比其他造型獨特、裝飾華美的青銅器,這件隻比成年人手掌略大的長方形帶柄容器看起來“平平無奇”。但它作為商鞅為秦國變法時所監制的標准量器,見証了“統一度量衡”這一中華文明發展史上的重要時刻,是國家禁止出境展覽文物。它曾作為“大國重器”登上央視《國家寶藏》而為人們所熟悉,但過去主要出現在特展中,比如上博“何以中國”首展“宅茲中國——河南夏商周三代文明展”就由它壓台登場。如今在東館,這件國寶則作為常設陳列供觀眾參觀。

一般出現在特展的商鞅方升出現在中國古代青銅館。(簡工博 攝)

同樣與度量衡相關的青銅器,觀眾在這裡還能看到近年來在互聯網上被戲稱為“穿越者”的王莽在其改制時期使用的同律度量衡詔版和同律度量衡詔衡杆,兩件青銅器上皆鐫刻銘文,也是此次東館中國古代青銅館新展出的文物。

“東館的中國古代青銅館整個陳列精選500余件展品,比人民廣場館青銅陳列增加了近百件。”上海博物館青銅研究部研究館員馬今洪介紹,原陳列中絕大部分展品將繼續展出,如鎮館之寶大克鼎、犧尊、子仲姜盤等,同時新增近百件展品,其中一級文物就達60余件,“佔上博青銅器一級文物近60%。”

鳥父癸尊是此次新亮相的一級文物之一。這件高31.3厘米、口徑23.8厘米的青銅器是商代盛酒器,分為三段:大口呈喇叭形,長頸鼓腹,四道棱脊貫穿通體,再飾以繁復精美的多種紋飾。其內底還有3字銘文,正是其得名來由“鳥父癸”。

首次亮相的鳥父癸尊。(簡工博 攝)

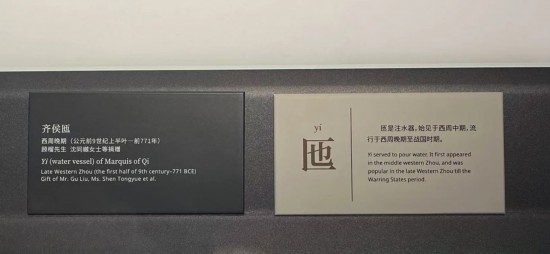

過去曾展出的文物陳列也有了新的變化。例如盤內裝飾浮雕、立雕的魚、龜、蛙、水鳥等水生生物且每個圓雕動物都能旋轉而聞名的春秋時期的子仲姜盤,在東館與時間較它略早的西周晚期齊侯匜陳列在一起。兩者雖然時代不同,功能卻是配套的:齊侯匜盛水供人洗手,子仲姜盤則用以承接流下來的水。

就在這一展櫃對面展出的是配套的西周中期伯盉、伯盤,功能相同造型卻迥異:同樣盛水的伯盉與齊侯匜相比,前者四足簡單細長,帶有蓋子和長嘴﹔后者以獸足造型支撐,無蓋闊嘴。齊侯匜是目前發現的西周青銅匜中最大的,腹底鑄有銘文,記錄了齊國君主為其聯姻夫人虢君長女虢孟姬作匜,祈願“子子孫孫永寶用”。

伯盉、伯盤。(簡工博 攝)

洗手的用具如此華美,古人生活有多講究?館內許多展品讓人驚嘆。一盞透雕四神紋染爐,神獸造型的鏤空花紋上頂起一耳杯,竟是古人“吃火鍋”用的。染爐是食器,漢代很多繪畫中出現它的身影:人們在爐中生活,加熱耳杯中的調料,用來濡染已經煮好的肉。一旁一組四個的鎏金鹿形鎮,臥伏狀的鹿包裹著虎斑貝,造型相當精美。當古人席地而坐時,會將其壓在坐席四角以防起身時帶皺。

古代“火鍋”染爐。(簡工博 攝)

“青銅器是中國古代社會進入文明時代的重要標志,是當時崇尚禮制的特殊產物。”馬今洪說,古代青銅器多用於祭祀、交往、宴饗,因而也被稱為“禮器”。通過上博東館中國古代青銅館的陳列,可以一窺中國古代青銅器的發生、發展和演變歷程。

多線索解讀青銅文明

走進上博東館中國古代青銅館,首先映入眼帘的是束腰爵、乳釘管流爵和連珠紋斝,它們都是來自夏代晚期的酒器,中國的青銅器正始於這一時期。以時間為序,這裡的展覽陳列分為八個板塊:萌生期、育成期、鼎盛期、轉變期、更新期、融合期、復古期和青銅器制作技術。

馬今宏介紹,夏代是青銅器的萌生期,已具有禮制內涵﹔育成期則是商代早、中期,青銅器在黃河、長江流域多有發現﹔鼎盛期則是商代晚期至西周早期,此時中國古代青銅藝術達到高峰﹔轉變期則出現在西周中晚期至春秋早期,青銅藝術發展由繁縟轉向質朴簡率﹔更新期則是春秋中期至戰國期間,此時青銅藝術再次出現高潮,青銅器出現明顯區域特征。

列鼎“不算精美,絕對氣派”。(簡工博 攝)

上博從館藏中為各個時期精選了一批文物。以轉變期為例,一組五個造型、紋飾相同的鼎按大小一字排開,是上博在常設陳列中首次展出,馬今宏指著上面的紋路介紹:“比起其他時期的青銅器,列鼎算不上精美,但絕對氣派。列鼎制度是西周禮樂制度的重要組成部分,通過祭祀用器的數量來顯示擁有者的社會等級。”

過去人民廣場館的青銅陳列體系至更新期,文物最晚到漢代。而東館的中國古代青銅館則在原有體系上增加了兩個部分:融合期從秦至五代,展示中華文明多元一體的歷史進程對青銅器發展的影響﹔復古期則從北宋至清中期,展示了自宋代以來仿造夏商周三代的復古禮器,反映了統治者倡導以儒學為核心的價值觀以及對后世和東亞的影響。

中國古代青銅器的發展變化,可以從陳列中提到兩本書感受。戰國時期記述官營手工業各工種規范和制造工藝的文獻《考工記》中,有對不同種類青銅器具金屬配比的記載,是一本“工具書”﹔而宋徽宗命人編纂的《宣和博古圖》,則是依照出土實物記錄禮器范示,相當於“歷史圖錄”。

清代象尊已十分寫實。(簡工博 攝)

一件道光十七年誕生的象尊是距今最近的一件青銅器。這件象尊與《博古圖》中所記錄的“周象尊”十分相似,但比起同場展出山西渾源縣出土的“更新期”春秋晚期犧尊雙目凸出、花紋遍布全身的形象,憨態可掬的象尊十分寫實,已受到后世美學觀念影響。

“時間”這一線索之外,新的陳列每個板塊內部也進行了調整,在人民廣場館展出期間以器物用途類型分類之外,還細化出中原文化、楚文化、吳越文化、巴蜀文化和草原文化等按照地域分布展陳的單元,這也與中國古代青銅館試運行同步開幕的上博東館首個特展“星耀中國:三星堆·金沙古蜀文明展”上綺麗獨特的古蜀文明青銅器形成互文。

耳飾獨特的女子、纏斗的野獸,滇文化青銅器有鮮明的個性。(簡工博 攝)

在滇文化青銅器展台上,一尊跪地人俑,耳垂上裝有夸張的飾品。以人形作為青銅器,在同場展品中並不多見。而一旁的多件青銅雕飾,都出現了數隻動物糾纏搏斗的造型。據介紹,滇是戰國秦漢時西南主要部族之一,有著發達的青銅文化,青銅器類型繁多,動物搏斗紋飾件是其特色之一。

而另一件春秋晚期的鑲嵌荊棘紋尊,器身不同區域分別裝飾有雷紋、變形獸紋、棘刺紋、鋸齒紋、乳釘紋,有著十分明顯的吳越文化地域特征。這件青銅器於1962出土於上海鬆江鳳凰山。馬今洪笑著說:“這件青銅器來自先秦時期,証明上海過去不是‘一個小漁村’。”

好看更易懂

社交媒體上曾有人發問:“哪一刻你忽然發現自己知識遠遠不夠?”

一個高贊的回答是“我一985文科畢業生看著博物館青銅器的名字一個也念不出來。”

齊侯匜的說明牌旁邊,專門為“匜”字注音並有中英文解釋:匜是注水器,始見於西周中期,流行於西周晚期至戰國時期。記者在上博東館中國古代青銅館看到,幾乎所有青銅器名字中的生僻字都有了拼音注音和解釋。馬今洪說,“東館青銅陳列文字部分就增加了上萬字。”不僅如此,不同的器類也都有了文字介紹和解釋,一些刻有銘文的青銅器還標注出全部銘文。中原青銅文化展台內,兩件文物全身的紋飾全部拓印下來,從不同角度展示。

“再也不擔心在博物館念不出文物名字。”(簡工博 攝)

上博鎮館之寶大克鼎在東館的中國古代青銅館也有了自己的一方天地。這裡靠近青銅館入口,往來的觀眾可在影影綽綽中一瞥國寶身姿。走進這個不大的空間,一面展示鼎上的銘文,一面呈現鼎上的花紋,中間光線傾瀉而下,大克鼎輪廓挺拔,紋飾纖毫畢現。能有如此的觀賞效果,除了反復調適的燈光,展櫃玻璃也有講究。整個中國古代青銅館全部採用低反玻璃,保護文物的同時減少反光,觀眾即使湊近觀看也不易察覺玻璃的存在。

“以前辦特展要移動文物的玻璃罩,我在旁邊總不由自主要擔心。”馬今洪記得2021年“鼎盛千秋——上海博物館受贈青銅鼎特展”,大克鼎與大盂鼎久違合體展出,大克鼎要從一樓青銅展廳搬至二樓特展廳,光移出展廳就用了半小時。“現在方便了,開鎖之后單人就能把玻璃罩移開,更加安全便利。”

反復調適的光線和低反玻璃讓國寶大克鼎與觀眾更近。(簡工博 攝)

不光觀展體驗更好,互動性也大大加強。在東館的中國古代青銅館內二樓青銅器制作技術板塊,5件文物的獨立玻璃展櫃也是多媒體互動屏幕,按下播放鈕就能在屏幕上觀看這件文物的制作過程。打頭陣的是春秋晚期交龍紋鼎,雙耳三足帶蓋,蓋上還有提鈕並飾以三隻小獸,周身遍布紋飾。按下播放鍵,文物前方的玻璃上用動畫演示起這件青銅器制造過程:文物的三足,其實是填充泥芯燒制﹔全身紋路,則用模印壓制﹔一件器物各個部分分別鑄造后再拼接完成。觀看完這段2分鐘的動畫,再看這件文物文字介紹中提到的“鑄接”“泥盲芯”“泥芯撐”“復合陶范法”等各類技術,便有了更直觀的感受。其后四件文物,則同樣採取“文物實物+動畫演示”,分門別類展現一項青銅制作技術。

文物展櫃可演繹青銅器從泥腳誕生的全過程,觀眾可與櫃中文物對照觀看。(簡工博 攝)

“隻通過文物實物,觀眾很難了解制作技術。”上海博物館文物保護科技中心工作人員廉海萍介紹,東館的中國古代青銅館在青銅器制作技術板塊“做了很大改變”,加入現代技術和多媒體呈現方式讓觀眾了解文物背后的技術。

在這裡,一級文物透光青銅鏡通過光線裝置展現著曾被《夢溪筆談》記載的“魔力”:光線映射銅鏡正面,背景板上竟透出銅鏡背后的花紋。旁邊的說明解釋了其中的原理:銅鏡鑄造冷卻與鏡面加工時產生的鑄造應力和彈性應變,使鏡面產生肉眼不易察覺的與鏡背紋飾對應的變形,因此當光照射鏡面時,反射投影會出現鏡背花紋。“通過現代CT檢測分析技術等科技手法,我們揭示了青銅鑄造技術中許多奧妙,希望觀眾從中感受到古人的辛勤與智慧。”

科技揭開透光鏡的奧秘。(簡工博 攝)

上博的中國古代青銅館最早展出於1973年,是國內外第一個專題陳列中國古代青銅器的藝術館,此次上博東館試開放的中國古代青銅館則是50余年來第六次陳列改建,在繼承前人的基礎上更新迭代。例如新的展館使用的如青銅一般的深綠色主色調,就是在1986年河南南路16號館舍第四次改建時定下的經典色調,沿用至今。而今天中國古代青銅館試運行和“星耀中國:三星堆·金沙古蜀文明展”開幕,也揭開上博東館開放的序幕。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量