按月坐診、“組團式”幫扶……普陀醫療援滇重“智”更重“質”

4天完成胃鏡操作89鏡次、腸鏡操作91鏡次、息肉治療32台、痔瘡治療17台、急診止血2台……這是普陀區人民醫院消化科醫生朱健煥第二次重返雲南東川,開展醫療援助的“戰績”。

為了進一步深化滬滇醫療協作,讓當地群眾享受到優質的醫療服務,區人民醫院每個月都會派遣醫療專家前往雲南東川,為對口援助的醫院提供醫療技術支持。

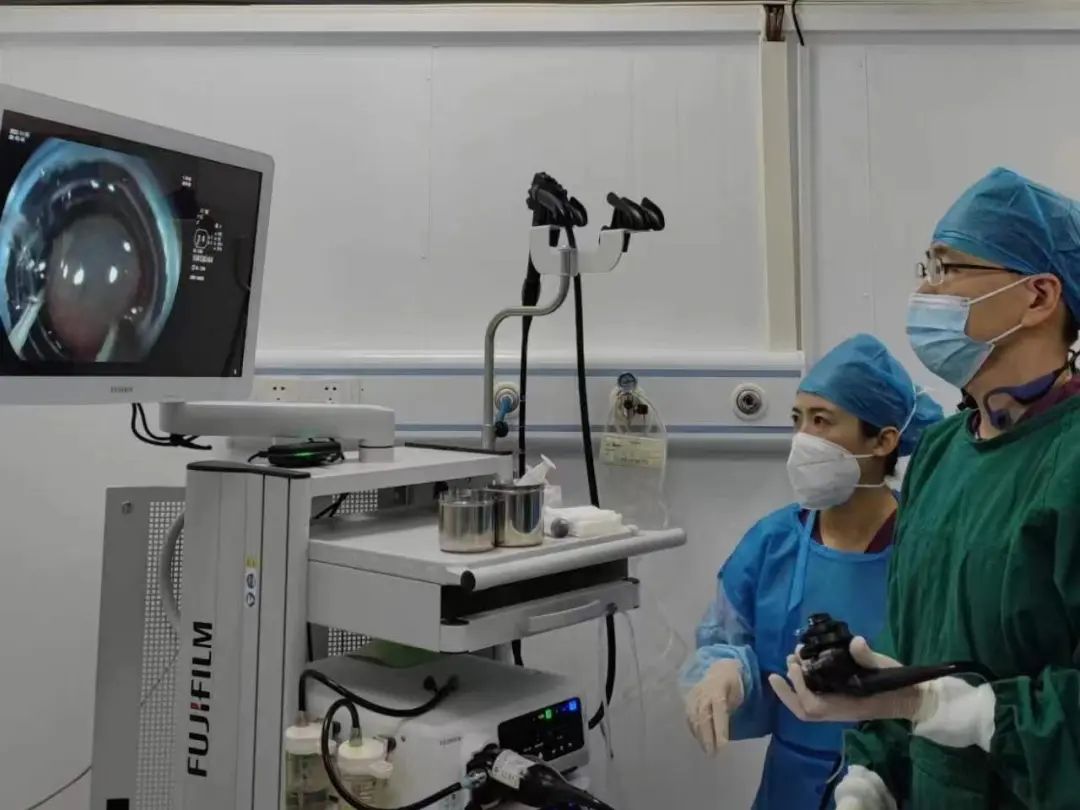

朱健煥正在操作胃腸鏡(受訪單位供圖)

盡管隻有4天的時間,作為區人民醫院第一批援滇醫療隊隊員,朱健煥對雲南的感情很深,對東川區人民醫院的感情更深。“這裡的胃腸鏡中心就像是我從小拉扯大的‘孩子’,看著它不斷‘成長’,我的心裡很激動、很自豪。”朱健煥說,初到東川區人民醫院,新的內鏡中心正處於籌備階段。進入醫院的第二天,他就投入到緊張籌備工作中。利用自己多年積累的經驗,朱健煥反復多次研究修改設計圖稿。

在推進新的內鏡中心建設的同時,朱健煥在醫院原有的內鏡室,積極開展內鏡下新技術的操作與指導,成功開展內鏡下多個胃腸息肉摘除術、內鏡下痔瘡硬化劑治療術,還實施了東川區首例胃底食管靜脈曲張出血內鏡下硬化劑治療、首例結腸早癌內鏡下剝離術等,填補東川區人民醫院消化內鏡室隻有檢查沒有治療的空白。朱健煥還不遺余力地幫助醫院,制定完善一系列消化內科工作制度,規范消化科各類病種的診療流程。

同樣是重返東川開展醫療援助,區人民醫院的泌尿外科副主任醫師、醫務業務科副科長張濤則馬不停蹄地完成了5台結石手術、以及1台經尿道前列腺電切術和1台腹腔鏡腎囊腫去頂術。

“太感謝上海的醫生了,不但消除了我的病痛,還為我省下了治療的費用。”病房裡,患者劉女士拉著張濤,不住地感謝他的妙手仁心。

劉女士患有左輸尿管上段結石,按照當地現有的手術條件,很可能會在手術實施過程中,因體位及麻醉后輸尿管鬆弛,造成麻醉起效后結石回到腎盂。“當地醫療條件有限,沒有取石網籃,患者完成第一次手術,等待兩周后,再用纖維輸尿管鏡(軟鏡)二期碎石取石。”張濤說,這樣不僅增加了患者的痛苦,同時也增加了醫療費用的支持。

獲悉這一情況后,張濤特意在這次重返東川時,帶來了泌尿外科醫生的“另一隻手”——取石網籃。手術中,隻見熟練地操作器械,用三絲取石網籃將結石取到輸尿管上段,再用多絲取石網籃將結石堵住,通過激光打碎取出。術后,劉女士的泌尿系平片(KUB)顯示,結石已取盡。

除了有朱健煥、張濤這樣的專家每月赴東川開展醫療援助外,普陀區人民醫院第二批援滇醫療隊也正在雲南巧家縣人民醫院開展駐點醫療援助。

作為普陀區人民醫院神經外科的“骨干”醫生,李高義十分擅長危重顱腦外傷救治、腦腫瘤臨床治療、DSA腦血管造影及大動脈閉塞動脈機械取栓介入治療。一年多前,來到巧家縣人民醫院后,多次參加科室重型顱腦損傷開顱血腫清除、頂葉腦膜瘤、額顳葉膠質瘤切除等手術。

李高義在巧家縣人民醫院(受訪單位供圖)

近日,在李高義的帶隊下,醫院完成了巧家縣首個腦血管畸形出血手術。通過一次次的手術實戰,他把上海的醫療經驗,言傳身教傳授給醫院的醫生們,並與他們一起戰勝每一次挑戰。

“李高義醫生對我們科室的發展有很大的幫助,我們現在最欠缺的就是腦腫瘤臨床治療、DSA腦血管造影及大動脈閉塞動脈機械取栓介入治療,他能帶領我們學習到這些技術,把這方面的手術做起來,讓患者能在當地就醫。”縣人民醫院相關負責人表示,李高義和其他兩名來自普陀區人民醫院的專家骨干,很好地填補了巧家縣人民醫院專業人才的缺口。

后續,巧家縣人民醫院計劃開展DSA腦血管造影及大動脈閉塞動脈機械取栓介入治療,李高義當仁不讓地成為了技術指導和領隊。“我非常有信心能夠相關治療的框架搭起來,讓需要治療的病人能夠在家門口得到必要的治療。”李高義信心滿滿地說。

“東智西借”“組團式”幫扶,滬滇兩地醫療援助生生不息。通過高質量的醫療援助,促進了雲南當地醫療衛生事業長足發展,助推當地醫療結構不斷提升醫療水平。

(來源:上海普陀)

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量