曾是上海"下隻角",現在居民到處分享,發生了什麼?

20世紀80年代之前,樂山新村只是一片棚戶區,門口都是“爛泥路”,一下雨就坑坑窪窪。此后樂山新村建成。然而街區人口密度極高,公共空間很少。

今年76歲的姜阿姨在這裡土生土長,是街區的“見証人”。她家超過4口人,總共使用面積僅17平方米,沒有客廳。一樓通道中有獨立的衛生間和廚房,卻因缺少窗戶而常年晒不到太陽,呈現“兩頭亮中間暗”。姜阿姨自嘲說:“生活簡直就像地道戰一樣。”

“陽光是這裡的黃金。”居民們如此形容。樂山街區65歲以上老人佔總人口30%左右。居民們晒太陽、找個“會客廳”閑聊的需求十分旺盛。

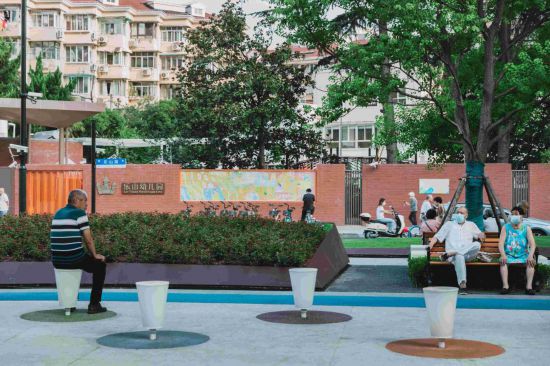

隻要天氣晴好,附近樂山幼兒園的圍牆邊,總能看到一排居民,或自帶小矮凳,或推著輪椅車,大家“排排坐”,堪稱“街區一景”。由此產生各種垃圾以及吐痰等不文明行為,樂山幼兒園置身其間,又無可奈何。

不僅硬件條件局促,周邊環境也差。居民鄭老伯說,過去打車時,他都不願意報樂山路的“名號”,覺得這幾個字叫不響,每次隻敢說“去交大”。

環境差到什麼地步呢?附近唯一的公共空間,就是樂山綠地。然而多年來,綠地內部空間陰暗、設施陳舊,長期圍牆封閉。在幾位居民的回憶裡,樂山綠地是徐家匯“下隻角”中的“下隻角”。

早年間,樂山綠地裡有居民搓麻將、打牌,偶爾還會為了輸贏爭執、打架。每天下班回家路過的人,都能看見半桌子的垃圾。綠化帶裡還有人隨地大小便、丟香煙屁股、吐痰、遛狗。夏天,有爺叔赤膊在綠地桌子上睡覺。在這樣的綠地走一回,“鞋子上都黏嗒嗒,鞋底都要塌開來。”居民謝素蘭說。

樂山街區更新迫在眉睫,這個被居民稱呼為“小花園”的綠地,開始了它的重生之旅。

“口”“袋”“公”“園”

作為街區唯一的集中公共開放空間,樂山綠地也曾經歷過一次改造,但居民並不滿意。這一次更新,寄托了居民的諸多盼望,整個過程中,大家紛紛提出各種建議。“希望不要圍牆,全部開放”“想要健身設施”“想要兒童樂園”“想要在裡面跑步鍛煉”“想要坐下來晒太陽”……

佔地約5600平方米的綠地,就一個街角的大小,能滿足那麼多居民需求嗎?

受徐匯區綠化管理中心委托,VIA維亞景觀首席設計師孫軼家接手了這個項目。第一次來樂山街區調研,他就強烈感受到街角綠地對於居民的價值和意義。它不僅僅是戶外綠化景觀、健身活動空間,還承載著居民家裡的“客廳”功能、晒太陽功能、社交功能等。

如何既景觀宜人、綠化繁茂,又把那麼多需求融為一體?在小小的街角,堆砌一個個功能設施是不行的。設計需要巧思。孫軼家把“口袋公園”四個字拆開來,分別闡釋樂山綠地的設計思路。

口袋公園首先是個“口”,嘴巴需要打開,與整個街區融為一體,便於人們使用。綠地三面臨街,街口望去,一眼就能窺到內部的生動場景,摒棄傳統高大綠植擋住視線的做法,由此讓人們心生“走進去”的親近感。

其次是“袋”。無論老人、兒童、健身的年輕人都能找到各自的空間,就像一個個“口袋”可以把人裝進去。

這裡空間不大,但內容豐富,一簇簇花壇、迷你健身區、兒童樂園、蜿蜒曲折的跑步道、二層廊道、中心噴泉池等,動線選擇多樣,但它們並不凌亂,彼此融合,產生“1+1>2”的效果。

比如淺藍色跑道,並非簡單環繞綠地一圈,而是一個“樂”字形。它斜穿廊架下方,繞彎后抵達花壇邊緣,再進入噴泉池后方。這樣彎曲的跑道不僅一步一景,妙趣橫生,拉長了動線,而且它本身也是各功能區的視覺分界線。

同理,木板空間與噴泉池空間巧妙融合,既能漫步賞景,又不妨礙年輕人在木板上玩滑板,周邊的花壇邊緣還能提供開放式座椅,可供家長坐下看護孩子玩耍。

再說“公”。口袋公園的公共性非常重要。

樂山綠地中,無論多麼復雜的動線和內容,無障礙都做得很好。所有區域沒有任何台階,即便受地景或自身條件限制,有的地方確實有高低落差,設計師也做成了起伏的緩坡,或以景觀設計來“消解”落差。就連綠地廊道下兩間玻璃小屋門口都是無障礙的平地,方便全年齡段使用。

樂山綠地特別需要為老年人提供晒太陽、閑聊的會客廳功能,公共座椅怎麼設計十分關鍵。

按照常規,這裡需要擺放很多座椅,不僅影響美觀,而且把小小的公園面積佔去很多。孫軼家採取的方法是向花壇“借”空間。每一簇花壇邊緣,就是一圈平整、可供坐下的椅面。廊架下、小屋內,再點綴幾個景觀座椅,有些座椅帶靠背,服務老年人。經過測算,超過100人可在此坐下。

“座椅不是一個個擺出來的,而是與風景融為一體。”孫軼家說。

螺螄殼裡做道場。這裡的健身器材、兒童游樂設施幾乎都需要量身定做。從空中俯瞰,這些設備最終拼成了樂山街區的標志性LOGO。

最后是“園”。樂山綠地本質還是一座公園。植物多樣,四季有景。春有櫻花,秋有銀杏。烏桕、宿根花卉、傳統灌木等層次豐富,常綠品種保証冬天依然有景可賞,還有兩株蠟梅等待綻放。

樂山得“水”,復大奇

站在街角望去,全長80米的架高玻璃廊道十分吸引眼球。廊下空間為市民提供了遮陽避雨之所,也整合了兩間綠地管理用房,讓它們顯得美觀。

廊道外側,沿樂山路退讓約20米,讓這一側完全融入街道景觀中。沿綠地邊緣還設置了多股流暢的人行步道,以平緩折疊的暖色樹池模擬“小山”,融“樂”於“山”,進而與樂山社區磚紅色、米色的整體風貌匹配。

綠地中心,則是一座旱噴泉。它不是傳統噴泉。按照測算,噴水1小時后,會在低窪的中心形成鏡面水景,倒映天空美景,水在幾小時內自然排干,可持續性強,后續維護成本低。

做到各種功能設施在一起不打架,各得其所,又兼具景觀美感並不容易。孫軼家的“秘訣”是從中國傳統園林中汲取靈感。

王世貞在《弇山園記》中寫道:“山以水襲,大奇也﹔山得水,復大奇。”由此,樂山綠地把“山以水型”“山水相襲”作為整體空間構型,將中國傳統園林文化中基於山水格局的“聚散、動靜、曲直、高下、曠奧”等內涵,以當代設計語言呈現出來。

通過可坐、可玩的白色藝術混凝土坐凳與綠化景觀融合,激發趣味活動﹔通過可發光的重力感應坐凳,為兒童趣樂空間提供驚喜﹔通過下凹5毫米的場地設計,為中心音樂旱噴提供更豐富的延時體驗,讓噴泉落幕后的水鏡成為孩子們的下一個“自然玩具”﹔通過傳統的步移景異,讓每個使用者都能找到屬於自己的角落。

空中俯瞰,樂山綠地仿佛曲水流觴的幾何形態,也響應了樂山社區“山水”“樂”等主題。

“我希望樂山綠地就像‘空間文本’,用環境引發對話、引導行為,它同時也是載體,承載居民的活動,激發屬於使用者自己的使用方式。”孫軼家說。

如今,幼兒園門口“排排坐”的現象消失了。樂山街區“臟亂差”的帽子摘掉了。

天氣晴好時,口袋公園內各類游玩的人群絡繹不絕,嬉鬧的身影和笑臉成為街區新的風景。樂山綠地也成為上海人流量最高的口袋公園之一。拿居民的話說,家的邊界延伸了,綠地就是自己的家。

採訪時,遇到的每一位居民都稱贊綠地“改得好”。鄭老伯打趣稱其為徐家匯“上隻角”中的“上隻角”。“麻雀雖小,五臟俱全”,兒童樂園、健身跑道、文化設施滿足了居民當初提出的需求﹔玻璃廊道是“通往幸福生活的金鑰匙”,廊下的玻璃房內,可為居民提供量血壓、測血糖乃至司法咨詢等服務﹔晚上噴泉打開,居民們在限定分貝下做健身操、跳舞唱歌。

從早上6點到晚上9點,樂山綠地一直很熱鬧。“老早勿想進去,現在全想進去。”謝素蘭對此津津樂道。居民們達成共識,做好不容易,一定要使用好、維護好。街區的不文明現象由此大幅度減少。隨處可見滑板少年、跑步青年、健身中老年,以及在此漫步、遛狗、聊天、“孵”太陽的笑臉。

“口袋”打開,“腔調”有了

走進樂山路,路口亮橘色的26路公交站此前一直是媒體報道的“網紅”景點。沿著樂山路漫步,寬度適宜,兩邊紅磚與暖黃色圍牆組成宜人的景觀。轉角,熱鬧的樂山綠地漸漸露出身影。整個片區宜人,就連夜晚的景觀燈光也引來居民們拍照,在朋友圈“晒圖”。

公交站改造前

公交站改造后

實際上,綠地、公交站等幾個節點能夠出彩的背后,有賴於樂山街區的整體更新與綜合提升。許多路人不曾留意的細節,都經過了一番曲折。

來自水石設計的董怡嘉負責樂山街區整體道路的更新。比如街區裡的每一個路口街角,通過重新設計,變成小型公共空間。比如小區大門與圍牆的銜接,圍牆稍微斜側轉身,讓出一個更好的保安亭空間。比如沒有大動干戈,僅僅把圍牆凹凸柱子的內側改成亮色,就讓整條道路明亮起來……

以樂山路為例,董怡嘉介紹了這條原本狹窄的小馬路,在不改變路邊建筑的情況下,如何變得整潔舒適,並與樂山綠地、幼兒園、住宅、商鋪良性互動與無縫銜接。

從廣元西路26路車站開始到小菜場,兩側商鋪居多,這裡過去是馬路街市。設計團隊希望道路美觀,但又能保留商業的煙火氣。

路口改造前

路口改造后

改造后的入口選用了鮮艷的橙色,結合徐家匯主題色紅磚的使用,和更新后的26路公交車站形成一個整體。將店招的營業內容調整到室內,但路人可以透過時尚感的玻璃櫥窗感受商業氣氛。抬頭,二樓以上的外立面原先是無人管理、亂七八糟的架空電線和空調外機,改造方案以架空電線入地與道路鋪裝為前提,精心調整與設計圍牆、店招以及外立面燈光。

改造前

改造后

道路是一個線性空間,人們望到盡頭的對景,是影響空間視覺的關鍵元素。

站在樂山路的一端,一眼可以望到樂山幼兒園。幼兒園牆外原本是老人們聚集晒太陽的點位,曾有人隨手就把垃圾扔到牆內,影響幼兒園環境。相關負責人苦不堪言,起初希望設計師“干脆把圍牆封起來”,變格柵圍牆為實心牆壁。

如果簡單封堵圍牆,對整條道路其實有所減分。在徐家匯街道和屬地居委會等多方協調努力下,現在的幼兒園門口退讓了1米的安全等候距離,架起一座雨棚,為孩子們上下學多一份保障。

圍牆本身做折線型處理,利用三角空間增加花圃與街邊座椅。同時,立體化的景觀設計可以限制隔牆拋物等不文明行為。果然,這個點位成為樂山路的視覺亮點。一路走來,結合道路兩側的鋪面更新,視覺品質有了極大提升。

居民小區外圍牆臟亂差同樣是個難題。原本的樂山路過於狹窄,非機動車的堆放佔用了大量人行空間,圍牆內因背離大眾視線而堆滿了雜物。設計師希望對圍牆的位置與形式進行改造,留出更好的步行空間,也消除圍牆內的衛生死角。但如何說服居民同意“動”圍牆是個大難題。街道和居委挨家挨戶溝通和協調,最終達成了目的。

設計團隊還在設計后的圍牆上加設立體雨檐,加裝照明燈。局部圍牆呈現凹凸變化,既可以臨時停自行車,又方便通行。運用同樣的手法,設計團隊重新打開與塑造了多個轉角街口景觀,將原先消極的角落轉變為公共交流的場所,讓人們隨時隨地可以在轉角停留、漫步,和熟人道上幾句家常。

整個街區從曾經的“羞與人說”,轉身為“宜人的、可漫步的休閑空間”。居民們從“不提自己是樂山人”,到願意和別人分享,四處在朋友圈裡晒圖。家的邊界從單個隔絕的小屋子擴展為整個街區公共空間。

為了維持社區得來不易的空間品質,調動全民參與的積極性,在2位綠化工人和3位保安組成的管理團隊之外,一支志願者隊伍在屬地居委會的推薦下自願組織起來。志願者們每天早晨7—9點、下午2—3點輪流上崗巡邏。

志願者隊長、64歲的王亞農在巡邏中發現,樂山綠地乃至周邊的更新,帶來的不僅是生活環境的改觀,更是居民整體素質的提高。隨地吐痰、亂遛狗、抽煙、赤膊等陋習已經很少見了。居民們樂意將樂山綠地當作自家的“客廳”愛惜。

這種“有人管、有人養護”的責任心還延伸到了其他空間。比如,樂山六七村的門口,原先堆放大型建筑垃圾,如今被居民自發布置為一個“陽光小亭”,得到了徐家匯街道和屬地居委會的支持。謝素蘭說,幾個姐妹習慣拿上水壺,帶上茶葉和一次性杯子,坐在小亭子裡嘮上一段家常。附近居民常相聚於此,今天准備瓜子、明天擺弄花生、后天分享水果。天熱時從旁邊門房間接電,插上電風扇,打開陽傘,開納涼會,儼然成為交友和生活空間的延伸。

樂山街區的更新歷時幾年。歷任管理團隊持續接力,才有今日的面貌。

居民從抱怨它“不靈,弄不好了”到現在稱贊它“很嗲、很有腔調”“馬路上再也找不到說這裡壞話的人”﹔石頭鋪就的樂山路如今已被居民戲稱為“景觀路”﹔樂山綠地總是人流不息﹔徐家匯的建筑名勝、歷史和文化故事被做成銘牌,鑲嵌在社區的牆面中。居民自覺遵守公共規范,希望打造具有歸屬感的社區。一種共同創造美好生活的內生動力在蓬勃生長。

小小的街角口袋公園,可以為整個街區帶來什麼?或許是當下每個城市微更新點位有待深思的議題。

對話

好的口袋公園是什麼

記者:近幾年,上海大量口袋公園出現在街頭巷尾。您覺得口袋公園需要避免哪些常見問題?

孫軼家:目前,口袋公園多指佔地面積在1000至10000平方米之間的公共綠地,其規模雖達不到傳統公園的標准,但在城市高密度空間,口袋公園的社會功能、生態屬性、風貌呈現則尤為重要。

傳統的街角綠地有可能出現幾個問題:一、純粹的綠化視角是不夠的。除了植物,還得有各類設施、公共座椅等,做到既有公園特色,又對周邊街區有所貢獻。純粹的綠化景觀已經不能滿足市民的日常需求。

二、不能走向另一個極端,過於偏重公共藝術,追求博眼球的裝置。空間最終是為人服務。另外也有一些藝術裝置濫用材料,容易造成污染。

三、設計不用心、不合理,空間流線不暢,無障礙設施不到位,台階多等。細節決定人的使用體驗。

記者:好的口袋公園有沒有一些規律?

孫軼家:口袋公園是一個小的精品,好不好還是使用它的人說了算。上海城市區域類型多樣,老城廂區域、人口高密度區域、新城區域、產業園區域,每個特征和需求重點恐怕各不相同。每一個口袋公園應該因地制宜,找出自己的特色,和周邊環境融合,滿足所在街區的功能定位和使用需求。

尤其是中心城區,更需要口袋公園發揮景觀公共品的職能。目前,上海的城市景觀更新經過前一階段遍地開花,已經進入“片區一體化治理更新”的全新局面,對整體結構優化提出更高要求。

在城市精細化治理的背景下,復合型、多功能的公共空間,對城市有些痛點問題起到修復作用,對有些灰色區域起到激活作用。僅僅單一的綠化、單一的通行、單一的健身設施等,在寸土寸金的中心城區已經遠遠不能滿足需求。未來,就業、居住、交通、休憩、生態等幾大功能融為一體的設計,開放融合的系統化、整體化、全局思維是大勢所趨。

但具體到每一個小園子,每一條小街巷,又不能千篇一律、千城一面,不能為博眼球而博眼球。歸根結底,好的公共空間需要承載社區功能、凝聚場所精神,避免刻意造景,讓口袋公園的更新成為再次激活城市公共生活的重要觸媒。

記者:您覺得街區更新中,整體性如何體現?

董怡嘉:最重要的是大局觀。每個人的建議往往是從自家門口的角度出發,比如改造清單裡是否有自家的樓道?夜間燈光是否晃到了自家窗口?停車區的改造是否符合自身的停車習慣?

然而,街區更新的本質是從整體角度出發的。比如樂山街區的更新,我們把聯系社區的整個道路網絡做了整體提升。在大局問題得到疏通之后,很多細節最終獲得居民的認同,大家不再挑剔自家門口的小問題了。

街區更新需要設計方、管理方、參與方等都具有更高的全局觀站位,以及與社區居民的“共情意識”。

我們希望日常的街道生活場景,能讓社區裡的人產生歸屬感與凝聚力。這些要素都不能單純地以面積、硬件設施數量來計算。它的效果,來自每個身處其中的人、在每個場景中,用腳丈量、用眼觀察、用心觸摸后的綜合感受。

(龔丹韻 陸安誠)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量