測核酸發現自己被注冊成外賣小哥,信息被盜用了嗎?

既非方艙出艙人員,也非快遞外賣人員,卻成了“特殊保障人員”。

從未當過外賣騎手,卻被注冊了電子通行証,核酸檢測時成了“特殊保障人員”?程飛最近遇到了這樣的蹊蹺事。不僅因此被當成了方艙出艙人員,還在做核酸時遭遇種種不便。最近一些市民也碰到類似的遭遇,更讓他們擔心的是,自己的個人信息是否存在被盜用、濫用的情況。

測核酸被問“是不是進過方艙”

“你是不是進過方艙?”在街頭的常態化核酸檢測點,檢測人員一句話,把程飛問懵了。

原來,檢測人員在掃描程飛的核酸碼后發現無法登記,掃碼手機上顯示,程飛屬於“特殊保障人員”,按照相關規定應進行“單人單管”檢測。檢測人員告訴他,進過方艙的、保供單位的、醫護人員,都屬於這個范疇。

自己既沒感染過,也沒“密接”過,更不是醫護人員,為什麼會變成“特殊保障人員”?程飛有些不知所措。

檢測人員見狀,提醒他打開自己的“隨申碼”,點擊進入下方的“通行証”一欄,頁面赫然跳出一張由市商務委簽發的“上海市商貿配送人員通行証”。掃描通行証上的綠碼后,工作人員引導程飛進行了“單人單管”的採樣。“你申請做過外賣騎手嗎?”見程飛搖了搖頭,檢測人員又說,“我一猜就是這樣,肯定是你的信息被盜用了,我今天白天也碰到過一個這樣的。”

自己什麼時候成了外賣小哥?我的個人信息真的泄漏了嗎?會受到什麼影響?怎麼改回來?核酸順利做完了,但一連串問題還困擾著程飛。

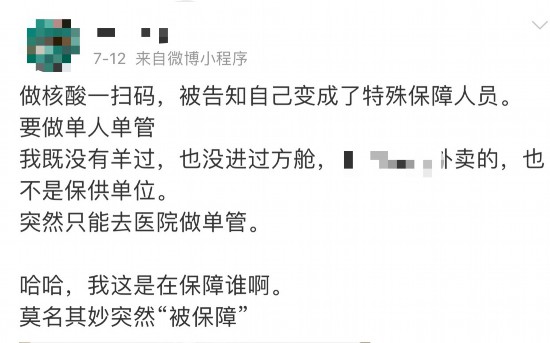

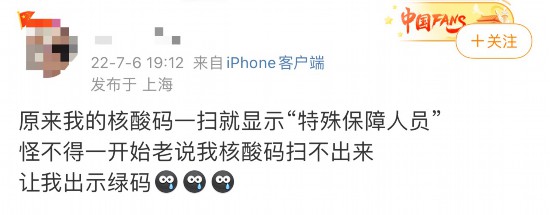

在微博上搜了搜,他發現遭遇類似問題的人並不隻有自己一個。有人同樣既非方艙出艙人員也非快遞外賣人員,卻成了“特殊保障人員”,有人因此無法參加小區組織的核酸檢測,隻能去醫院或是街頭的採樣點進行檢測,也有人不以為意,表示掃描“隨申碼”也可以做核酸檢測,做單人單管也沒什麼大不了。

微博上也有市民反映類似情況

未曾申請卻領到了通行証

“隨申辦”中的通行証上顯示,程飛所屬的企業為拉扎斯網絡科技(上海)有限公司,他查詢后發現,這家公司正是外賣平台“餓了麼”的運營方。

程飛回憶起,自己今年3月時曾下載了“餓了麼”旗下的配送服務App“蜂鳥眾包”並注冊,試圖申請成為外賣小哥。“當時就是好奇,想著萬一小區封控了是不是可以注冊成外賣小哥出門。”不過,當他注冊后發現還需繼續上傳身份証照片、上傳健康証、報備交通工具並填寫其他個人信息,就沒有再繼續申請。

隨后的3個多月裡,程飛在參加核酸檢測時並未遭遇任何問題,也沒有發現自己被注冊了通行証,甚至連App也卸載了。直到7月10日晚他在街頭的核酸採樣點參加檢測時突然發現了異常,才注意到自己不知何時已經被發放了一張電子通行証。

重新下載“蜂鳥眾包”App后,程飛在系統消息中發現,7月10日,平台向他發送了一條核酸檢測即將失效的通知,提醒他再次申報,避免影響接單。“從這一天起,我每天都會收到這樣的系統提示,看來我這個通行証就是這兩天剛被注冊的。”

平台是否未經許可濫用個人信息?

盡管自己確實注冊過“蜂鳥眾包”App賬號,但成為騎手所需要上傳的包括身份証在內的信息他都未上傳,更沒有提交申請或給企業授權,怎麼還會符合領取通行証的條件?7月13日,程飛聯系客服,試圖問個說法。

客服人員表示,出現該情況可能是由於程飛注冊過多個跑單平台,導致分發不准確。在得知程飛沒有注冊過其他平台后,該客服又稱不知道具體原因,同時還表示,如果程飛需要注銷通行証,需要向他們提供身份証號。“如果沒有我的身份証號,你們是怎麼給我申請通行証的?”程飛感到有些莫名其妙,客服則依舊“一問三不知”,只是一遍遍說著抱歉。

最終,為了盡快注銷通行証,程飛還是提供了自己的身份証號,客服表示,注銷通行証可能還需要兩三天的時間。從那之后,程飛每天都會查看自己的通行証,“如果還沒注銷,就還是不能用核酸碼去參加檢測。”同時,他也撥打了12345熱線反映情況,接線員表示會有相關部門工作人員聯絡他並進行處理。

究竟是否存在信息泄漏或企業擅自使用用戶信息注冊通行証的情況?記者通過電話咨詢“蜂鳥眾包”客服人員,對方表示,並不存在相關情況,至於為何程飛會有歸屬於本公司的通行証,自己也不清楚。這名客服人員還表示,這一現象是個例,沒有接到其他用戶的類似投訴。對於這一解釋,程飛並不認可,在他看來,是平台在不經審核、未獲許可的情況下就為用戶做了申報。

記者又咨詢了“隨申辦”的運營方上海市大數據中心,該中心應用開發部負責人介紹,“隨申辦”中的通行証是今年4月本市為加強電商平台、快遞等行業從業人員健康管理而上線的。市大數據中心根據行業主管部門提供的人員名單,集成相關數據后,依托“隨申辦”移動端生成通行証,該証由相關企業向經信、商務、郵政等行業主管部門集中申領,個人無需申領。“這個情況應該是外賣電商把信息報給商務委后,給到我們這裡制証的。”

7月18日,在向客服申訴5天后,程飛終於發現自己的通行証被注銷了。可截至發稿,他仍沒有等來企業和主管部門的解釋。他在微博上留言詢問其他有類似遭遇的人,也被告知問題並未得到解決。

“用戶提交到平台的信息應該是有專門用途的,即使企業要上報,也需要經由個人同意。”上海裡格律師事務所律師莘欣認為,如果該情況並非技術故障所致,而是企業的故意行為,甚至從中牟利,就是擅自使用了用戶的個人信息,可能違反了《個人信息保護法》。“作為用戶,我們在使用各類App時一定要擦亮眼睛,堅持‘非必要不使用’,上傳個人信息也要謹慎。同時,政府部門也要進一步加強對行業和企業的監管,避免此類問題發生。”

(程飛為化名。)

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量