籌備三年,由著名京劇演員史依弘擔任制作人兼藝術總監的課本劇《中秋的傳說》,亮相寶山依弘劇場。首輪演出持續至3月末,每天下午兩場,預計迎來4500多位小學生觀眾。史依弘習慣坐在觀眾席,盯著這群“史上數量最多、最年輕的新朋友們”。

“一年級到四年級學生更踴躍參與,再大一些的孩子有自己的思想。每個年級孩子性格大不同,看點和笑點不一樣,為我們下一版課本劇創排提供思路。”無論做演員還是藝術總監,史依弘心中放第一位的永遠是觀眾。

《中秋的傳說》融合后羿射日、嫦娥奔月的神話故事創作。導演張磊說,照搬傳統戲,小觀眾不一定能看懂,以神話故事進行課本劇原創,孩子們接受快。

2018年《中秋的傳說》第一稿劇本到現在,史依弘和編劇劉迪雅不斷調整情節,“從原來復制神話故事到重新創作矛盾沖突,厘清角色性格脈絡,突出后羿善良、正直、心系蒼生,嫦娥的自我犧牲,整個劇本越來越通順。”

從《巴黎聖母院》《黨的女兒》到《新龍門客棧》,每逢排新戲,史依弘一直是劇組主心骨,但是和《中秋的傳說》感覺不一樣,“當演員做好自己的戲份就行,配合大家完成全劇。做藝術總監,要把控一個劇的品質。土地公、后羿這些角色不是我的行當,我會從觀眾的角度看,如果不滿意,馬上修改。”史依弘和同事們經常半夜打電話,討論到凌晨一兩點,“首先打動自己,才會感動別人。”

史依弘堅持把《中秋的傳說》做成“純京劇”,韻白與京劇唱腔、程式化動作,一個都不能少,“做之前,我真的很糾結。用京歌加普通話念白,做成話劇加唱的形式,可能過程更簡單,但這不像京劇本來的樣子。導演說,既然演京劇就要輸入正確元素,唱詞押韻、平仄工整、唱段有西皮二黃。”

劇組為唱腔設計楊梅、作曲配器楊陽設定的目標是音樂有傳統京劇韻味,又有情節塑造的質感﹔多媒體設計戴煒把布景做得像動畫片,“通過外在形式引導小觀眾往內走,發現京劇好玩、好聽,慢慢培養他們對京劇的興趣。”

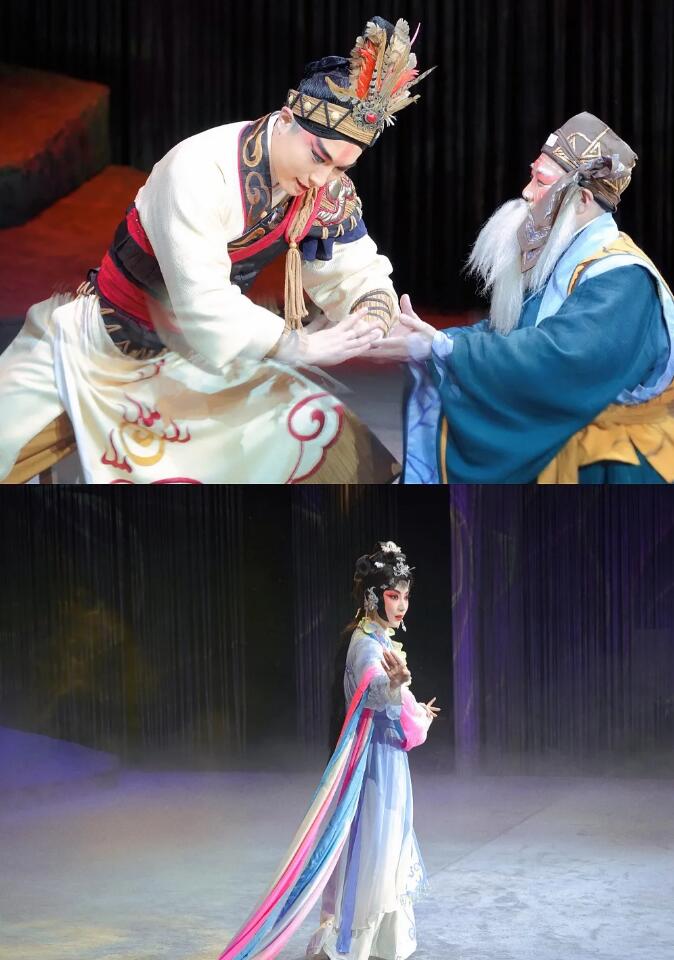

史依弘帶著演員們一起讀劇本、排練,“后羿作為文武老生,射日、跳上高台,再翻下來繼續接射日的身段,與多媒體配合。土地公公以小花臉的行當出現,風趣詼諧的表演加上矮子功,調節氣氛。”

嫦娥的身段動作,史依弘更是親力親為,“嫦娥拼命拉著后羿,圓場從大到小、從慢到快,兩個人走近后,一抓、兩抓,代表后羿想留住嫦娥,但沒法留住,總是碰不上,兩人再從近到遠,最后有一個嫦娥的滑跪,后羿一個搶背,兩人漸行漸遠。”

在演員面前,史依弘是嚴師。扮演后羿的張佳浩是武生出身,不擅長大段唱段。但史依弘堅持,嗓子就算唱破了,也要現場唱。“他每場都在進步,克服膽怯后,他會越來越熟練、自如。”

《中秋的傳說》每一幕結束,小學生們熱烈鼓掌,演到情節緊張處,大家扒著前排椅背,頭往前伸。射日時,多媒體效果引發全場發出“哇”的歡呼,后羿射日成功,大家一起鼓掌。

有人問:“小兔子是月宮的,她為什麼來到人間呢?”有人想用箭把月亮也射下來,“后羿哥哥和嫦娥姐姐就可以團聚了”,有人“想當后羿”,有人“想當土地公公”,還有人“想演小兔子”。許多女孩“想當嫦娥”,“因為嫦娥很白,很漂亮,嫦娥的衣服好看”“我喜歡袖子長一些的衣服”,男孩說,“后羿哥哥應該乘火箭去找嫦娥姐姐”。

大部分學生是第一次進劇場看戲。對於京劇普及,史依弘早已駕輕就熟,“孩子們有自己的行為規律,有些人坐不住,看十多分鐘戲就忍不住動。我會琢磨是劇情要調整還是孩子天性如此。”《中秋的傳說》開場前,史依弘上台歡迎大家來看戲,而后坐回觀眾席,“我旁邊兩個孩子不看戲,目不轉睛盯著我,這也是小朋友才有的舉動。大人頂多看兩眼,就轉頭看舞台去了。我好著急,非常想說別看我了,快看戲。”

“我們需要的不僅僅是專業的京劇人才,我更加期待未來欣賞京劇的群體。”史依弘覺得,熱愛是種緣分,有些人在某一時刻突然就愛上京劇,“今天大家坐在依弘劇場看《中秋的傳說》,已經跟京劇結緣。”

(來源:上海寶山)

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微博

掃描關注上海頻道微博