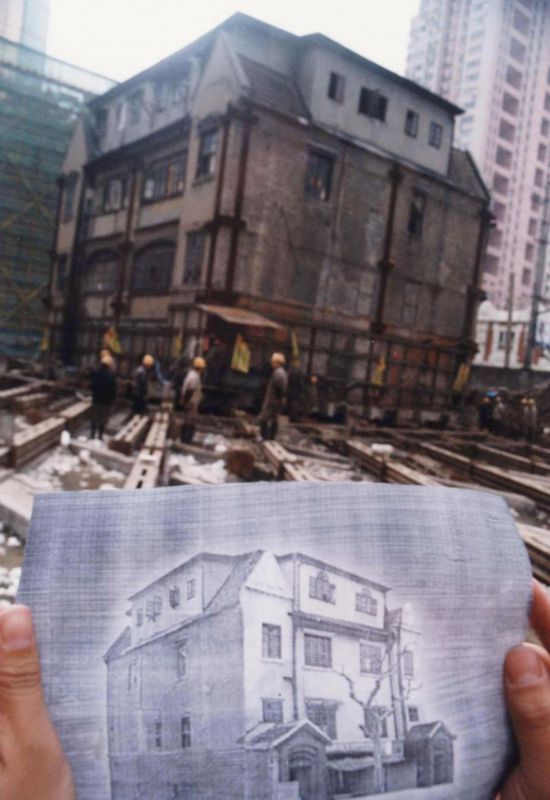

摘要:“喇格納小學舊址”位移項目的難度和復雜度更大。原因就在於它的獨特形態。

老房子也能像人一樣左右腳“齊步走”?在上海就發生了這樣一幕:今天13時30分左右,位於黃浦區的85歲高齡建筑,完成最后的“搬家”之旅,宣告18天高難度“行走”順利完成,並打破了三項上海建筑位移紀錄。

現場工作人員介紹,這座老房子建於1935年,最初名為喇格納小學。它雖然歷經多次改名,但一直作為學校校舍使用,使用期長達70多年,具有深厚的文化底蘊,因此被列入黃浦區文物保護點。如今因地塊規劃需要,為太平洋新天地商業中心建設讓步,經過專家評估,老房需要進行位移保護。

近年來,或出於城市發展需要,或出於建筑保護需要,把老建筑進行位移的案例不在少數。比如,2018年“跳著華爾茲轉圈”的海南路84號花園洋房,就屬於滬上最復雜的位移項目。但在施工方上海建工一建集團副總裁花力看來,“喇格納小學舊址”位移項目的難度和復雜度更大。原因就在於它的獨特形態。

解放日報·上觀新聞記者在現場看到,“喇格納小學舊址”總體呈“T”字型,總進深約62米,總重約7600噸。由於建筑屬於不規則建筑,和方方正正的傳統建筑相比,受力不均勻,如果採用傳統的“拖車式”或“軌道式”位移辦法,很難完成行走。

經過技術團隊多番討論,最終採用了工藝成熟可靠、風險可控的步履式行走器平移裝置,原址提升70厘米后,一次旋轉平移到位。這就相當於,把老房子裝上198隻“腳”,像人走路一樣,左右腳齊步走,由此完成從原址向西北方向弧線形一次旋轉平移61.7米,整體旋轉20.97°,順利“走”到了“新家”。

如此高難度的“行走”,在位移過程無人化操作,既提升了速度,還節約了人力,又保証了平移的安全性。而且相比常規的拖車平移方案,安全性更高且造價更低。同時,創下了三個“第一”,即:上海首次採用國內最大的步履行走器平移保護建筑﹔上海首棟弧線形一次旋轉到位的大角度平移工程﹔上海首棟不規則結構保護建筑平移工程。

據不完全統計,上海已有近十處建筑在保護性平移中創下紀錄:

中國首個古寺“移動”。2017年,百年古寺玉佛禪寺大雄寶殿向北整體平移30.66米,並抬高1.05米,騰出公共活動空間。這是中國歷史上首次古寺廟大殿平移工程,內部佛像及文物同步完成平移。

平移中的玉佛寺大雄寶殿

上海首個百年民居“移動”。2016年,位於上海老城廂花衣街116號的民居“沈宅”被旋轉90°,再平移百米。

上海建筑體量最大的“移動”。2013年,建於1935年的梅林正廣和大樓開始平移。該大樓為上海市優秀歷史建筑,向西整體平移5.388米,向北平移33.258米,總面積達到7000平方米。這是上海體量最大的歷史建筑平移工程。

施工人員正在為梅林正廣和大樓平移做最后的准備工作。

中國抬升最高的“移動”。2003年,為了配合延安路高架的拓寬建設,重達5800噸的上海音樂廳被整體平移66.46米。整體被抬升3.38米,彼時在中國建筑史上還屬首次。

平移后完整“露臉”的上海音樂廳。

上海距離最長的“移動”。2001年,靜安規劃開發商業廣場,80多年的劉長勝故居被保護性平移133米,分兩次完成。第一次,採用轉角平移法,隻用了30多個小時就完成了33米的平移。二期工程又移動了100米。

整體平移后的“劉長勝故居”。

上海最老建筑的“移動”。1998年,具有兩百多年歷史的四明公所整體平移了23米,西側用新設計建造的屏風玻璃跟相接的中國人壽大廈高樓相隔離。

上海“首移”。1993年,坐落於中山東一路和延安東路口的“外灘天文台”,建於1844年,最初是一座氣象信號台。配合外灘二期改造工程,塔樓整體平移22.4米。這是上海第一個平移的老建筑。

上海外灘天文台。

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微博

掃描關注上海頻道微博