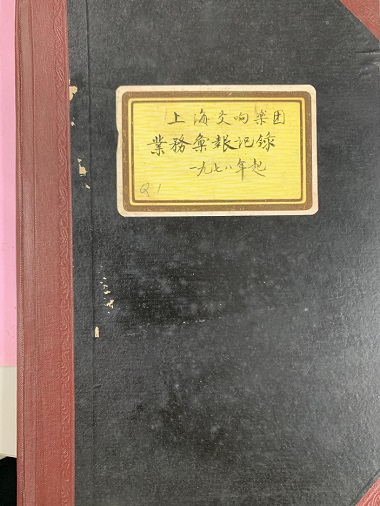

人民網上海9月12日電 (記者 曹玲娟)上海交響樂團檔案室裡珍藏著一本極有年代感的筆記本,黑色硬殼封面上寫著“上海交響樂團業務匯報記錄 一九七八年起”三行字,裡面用藍色鋼筆手寫記錄了自1978年起,上海交響樂樂團手們舉辦的多場室內樂音樂會演出的時間、地點、曲目等信息,在這一份份具有歷史價值的“極簡節目單”下方,均有一個字跡飛揚的簽名:黃貽鈞。

當時的樂團團長黃貽鈞為訓練樂手合奏能力,創辦了這種“業務匯報”式的室內樂演出形式。想必黃老先生也沒有料到,這個本來對內的業務訓練研討演出,會延續40年樂聲不斷,並經樂迷口口相傳,成長為一個具有深厚城市記憶的口碑品牌。

從最初的“打游擊”到之后“轉戰”錦江飯店、靜安賓館,再到駐扎湖南路演奏廳,最終上交室內樂在餛飩皮定居,這些輾轉變遷不僅僅是演出地點的變化,也是“上交室內樂”的成長記錄。黃蒙拉、孫穎迪、宋思衡、唐韻、王之炅等一批青年演奏家都曾年少時常登“上交室內樂”的舞台,剛上大學的黃蒙拉更是在這裡一口氣拉完了代表小提琴家最高技術難度的“帕格尼尼24首隨想曲”。

“在靜安賓館的時候,我就開始參加上交室內樂了,到現在演出了應該不下百場。其中從上交室內樂的變遷中,也可以看出來,大約近20年來中國交響樂的發展歷程。”上交大提琴首席黃北星感慨。

搬至餛飩皮后的“上交室內樂”,取名為“上交之星”,成為上交音樂季中的重要組成部分。而2020-21新樂季中,“上交室內樂”名稱再度回歸,進一步探索主流作曲家的“冷門”作品,也挖掘推廣“該識未識”的作曲家遺珠作品,以十二場超強陣容演出續寫40年的音樂傳奇。

9月11日晚,作為“上交室內樂”品牌名稱重新啟用后的首場演出,上海交響的“北極星”四重奏和他的朋友們盡情展示他們的真性情,帶觀眾重回一趟巴洛克。其中下半場兩部協奏曲,是由維瓦爾第的雙小提琴協奏曲改編為長笛和小提琴的協奏曲。改編作品一共有六部,在國內極少上演,此次上演其中的兩部樂譜也是此次特意從國外購回。

縱觀本季12場室內樂的曲目編排,僅有2場可謂傳統的經典重現:第5場(12月25日)的貝多芬和舒曼,以及第8場(3月12日)的舒曼和鮑羅丁。其中,舒曼的鋼琴四重奏和鮑羅丁的第二弦樂四重奏,雖在室內樂史上擁有姓名,實際卻也難得一見。第11場(5月27日)搭配了勃拉姆斯、雅納切克和譚盾,這種跨越時空的豐富性展現了一個21世紀四重奏團的視野。

賦予經典作品以新的意義的一個最簡單的方法,就是通過曲目編排來讓作品產生新的聯系。北極星四重奏在本季的兩場就是這樣。除9月11日首場搭配長笛和羽管鍵琴,把莫扎特、維瓦爾第和皮亞佐拉並置,創造出新的語境。第7場(3月4日)把貝多芬的“模擬豎琴”(“豎琴”四重奏)和德彪西、拉威爾的“真.豎琴”並置,可謂有趣。

11月12日上演的第4場低調奉上肖邦第二鋼琴協奏曲的室內樂版:這不只是一個簡單的協奏曲改編,而是領略當時的一種演出實踐的難得機會。

本季12場室內樂中,超過三分之一主打管樂:其中第6場(1月21日)通過兩首具有東歐民間風味的現代管樂經典(利蓋蒂、雅納切克)與貝多芬所處的德奧市井傳統對峙,何者別具一格自不待言。第12場(6月17日)主打“大管全方位”,樂手們拿出平時不見於交響舞台的看家本領,通過貫穿300年歷史的五首氣質各異的作品展示出,大管遠不只是李德倫口中“樂隊裡的小丑”,而可以一樣趣味十足,賓朋滿天下。

第3場(11月5日)和第10場(4月30日)主打單簧管,既專業,又好聽。前者將中提琴和單簧管這兩件貌似相似的樂器並置(管弦樂配器中,常以單簧管來加強中提琴聲部﹔室內樂中,中提琴和單簧管互相替換也不少見,如在勃拉姆斯的單簧管奏鳴曲中),展現出兩者“和而不同”的特色。后者題為“對比”,不僅指巴托克的曲名,也突顯出音樂會本身的豐富性:舒伯特的悲愴、米約的輕巧、巴托克的犀利、約瑟夫·霍洛維茨的懷舊,三件樂器,四個完全不同的世界。

第2場(10月29日)題為“管樂怪談”,以頗有學術氣質的“玩笑”主題串起“梗王”莫扎特的“管樂錯彈”和理查.“神筆馬良”.施特勞斯筆下的玩笑人物。

交響樂團的樂器中,最難在交響樂舞台上容身的,大概就是打擊樂了。打擊樂手們總會帶來普通樂迷完全不知道但又欲罷不能的新音樂,本季第9場(3月18日)室內樂亦然。除了四個你沒聽說過的外國作曲家之外,這場還有一首中國作曲家王萌2019年的新作,不容錯過。

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微博

掃描關注上海頻道微博