摘要:就算歸途再漫長、前途再波折,也總要踏上這班車。因為前方,是回家的路。

193.2公裡,高鐵約行40分鐘,開車約3個小時,騎單車則要花12個小時左右。

而對上海最長的一條公交線來說,193.2公裡,剛好是一個來回的距離,極端堵車時候,路上要花費的時間超過13個小時。

司機楊新翔開了個玩笑,“就這個速度,我跑步也能到。”但乘坐這條線的人卻不少。越是堵車時,車票反而賣得越好。

十年前,申崇三線開通了。作為上海唯一一條深入到崇明島以西,又接長江隧橋直插浦西腹地的公交線,十年,它沒跌下過“上海最長公交線”的神壇。

不過人們似乎並不在意它是否還保持著“之最”的紀錄。乘客隻關心它到達終點的時間,司機計算著自己一天的工作量,后台調度則盯著每一趟車的准點率。“你說它是最長的?那大概是吧。”就連運營申崇三線的上海崇明巴士公共交通有限公司營運信息部經理芮錦平也有些遲疑。

可單程96.6公裡的事實,就擺在那裡。因為這個事實,當年開通申崇三線的設想險些就流產了。也是這個事實,至今讓很多人遭遇了旅途中最大的尷尬與不體面。但人們心裡也都清楚,未來很長一段時間裡,還不能失去這條線。

一

一個極平常的工作日的早晨。因剛剛下了一夜雨,空氣有些濕漉漉。出汶水路地鐵站的人們,有一多半向同樣濕漉漉的天橋走去。天橋盡頭,申崇三線的站牌指向橋下。

那裡是共和新路汶水路站點,上海市中心規模較大的公交樞紐之一。46路、95路、312路、322路……很多公交線路在這裡匯集、停靠、駛入駛出。

申崇三線的站台最大。售票亭透著白色燈光,一旁蛇形排隊通道少說有四五個折返。可此時的站台卻空空如也。最近一班車9:05就要發動了,買了20塊錢一張的票子,我成了這趟車最后一位乘客。

天橋盡頭,是申崇三線的站牌。本文攝影 杜晨薇

車駛出了站,沿著一片高大的工地圍擋向東開去。圍擋上,“市北高新,產業發展新高地”的標語每隔幾米路會重復出現。車裡的人們看著連片的高樓和工地,壓根不會想到,20年前的這裡也曾遍布黑煙囪、黑廠房、黑煤渣,濃煙滾滾。

日復一日經過同一條路的公交,無疑是城市發展最忠實的見証者。反過來,公交也是城市發展的產物。如果沒有上海長江隧橋(隧道和大橋的統稱)的建成,就不會有今天的申崇三線。

2009年10月31日,歷經十余年論証、五年建造的上海長江隧橋工程正式通車。通車的當天,往返上海市區和崇明島的申崇一線、二線同步開出。市裡有關部門預測,隧橋通車后,流量不會很大,甚至前兩三年都會保持一個相對低的狀態。

可就在隧橋開通的第一天,車把道路變成了停車場。往返的車流高峰從早上八點一直持續到晚上。每兩秒鐘,就有一輛車開進隧道,這遠遠超過隧橋建成年的設計流量。

人的流動規模更是不可估量。兩條申崇公交線路運營了1個月,日均客流穩定在1.7萬人次左右。相當於每隔3分鐘發一趟,每趟都是滿載的。那段日子,媒體提及“申崇線”,用的都是“火爆”“熱度不減”“熱量繼續”等聽上去就熱火朝天的形容詞。

與此同時,負面的聲音也越來越多。不少人抗議,為什麼有了隧橋,公交卻隻方便住在崇明東部的人,中西部的乘客出崇明還是要換乘。

輿論氛圍中,以崇明西部地區南門汽車站為起點的申崇三線,比預想得更早登上歷史舞台。

二

開過常年壅塞的翔殷路隧道,穿過五洲大道,車在沿途堆滿了集裝箱的外高橋港區明顯加了馬力。

馬上就要進隧道了,前排乘客忽然關掉了手機裡的益智類游戲,后排則下意識地扯了扯車窗帘,雙手交叉著,開始閉目養神。

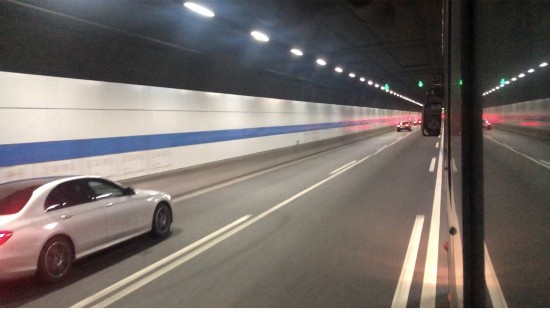

並不像大多數隧道那樣昏暗,大量的照明設施和白色的牆壁讓整段上海長江隧道亮如白晝。可倦意偏偏來的沒有道理。此時車不過行至全程的四分之一,距離終點還有至少一個半鐘頭的路,車裡明顯有人坐不住了。

車上的客人零零星星,帶著倦意。

96.6公裡是不是有些長了?當年在申崇三線開設前夜,上海也曾有過一場圍繞這個話題的討論。《上海市公共汽車和電車客運服務規范》明確寫著,不設50公裡以上的公交線路。管理者認為,45分鐘是駕駛員能集中注意力、保証安全駕駛的時間極限。

但在迫切需要這趟線的民眾眼裡,長距離線路引發事故是極小概率事件。如果因為理論上的安全運營時間極限,就要剝奪申崇三線開通的權利,那長途客運線上動輒跑100、200公裡的大巴豈不是也要一並取締了?

申崇三線作為上海第一個沖破白紙黑字規定的超長線路,最終開通。可就在線路開出的頭三個月裡,一輛申崇三線公交車由汶水路開往南門方向,在行駛至長江隧橋時發生交通事故。緊接著,申崇二線也在長江大橋橋面上追尾大卡車。

社會上對於事故原因的推測很多,疲勞駕駛是其中之一。那段日子前后,許多公交公司都明確要求,高速直達的申崇線,必須中途在長興島服務區停靠5分鐘。這5分鐘裡,乘客大都選擇了下車,去方便的,伸筋骨的,晒太陽的。老楊楊新翔則趁空洗了一把臉,水流帶走了疲倦,“下一段路能精精神神開車。”

炎炎夏季,5分鐘的休整似乎還是有些不夠。再次趕路前,老楊偷偷往嘴裡塞了一顆薄荷糖。公交公司規定,司機不能在車上進食,但薄荷糖卻無法禁絕。它更像是司機們的“救命藥”,含在嘴裡,吸上一口氣,七竅生風,能清醒好一陣子。

如果還不夠,老楊也有辦法。他習慣性地伸出右手,往左手臂上奮力一掐。“下手輕了沒用,就是要一次比一次痛才行。”他總掐的幾處皮膚,時間長了呈黑紫色。

申崇三線開通十年,老楊也跟了十年。

三

駛過上海長江大橋,車到了崇明島東部陳家鎮。對大多數游客來說,來了陳家鎮,就是來了崇明。而事實是,崇明島呈東西向長條狀,絕大多數島民的家還在更遠的地方,申崇三線接下來的旅程仍有46公裡。

算上司機,這班車隻有18個人,行李卻堆了一地,車廂走廊幾乎沒有下腳處。芮錦平說,為了解決乘坐舒適度的問題,申崇三線的車身改良過好幾次,起初是普通公交,后來換了座椅更柔軟的旅游大巴,又因上車踏步太高,換回了公交。但徹底解決行李堆放問題,還要等全部完成帶行李艙的新能源車型的更換。

更尷尬的是如廁問題。

隧橋的堵,是設計之初難以預判的。2013年的清明節,從早上6點到中午12點,共和新路汶水路站依次發出的50輛車一路蝸行,最長的行駛時間達到五個半小時。次年的這個時節,擁堵再次發生,申崇三線最長行駛時間變成六個半小時。

“兩個小時不上廁所還行,三四個小時呢,六七個小時呢?”在極端堵車的時候,老楊和車上大多數乘客一樣,絕望地忍耐著。

車行至上海長江隧道。

2016年是毫無征兆卻又十分特別的節點。這一年,崇明島私家車保有量激增。千軍萬馬過隧橋、進市區,“堵車”,從節假日的偶發事件自此變成申崇三線每天面臨的常態。早晚高峰,單程經常逼近三小時。

“堵車把乘客堵沒了。”芮錦平說,2016年以后,申崇三線的乘客再也沒突破過4000人次/天,比前幾年下降了約25%。反倒是當年因隧橋開通而遇冷的輪渡線,重又熱鬧起來。

人們重回輪渡,是因為無法忍受動輒三四個小時的車程,尤其是公交對人類生理行為的制約。幾乎每個月,申崇三線上都要上演因上廁所引發的爭執。司機不得不在公路邊把乘客放下來方便。而如果長時間擁堵在不能停車的隧橋或高架路上,實在痛苦的人們最終會選擇放下顏面,扯個塑料袋在車上解決問題。緊接著,則是一陣不絕於耳的抱怨乃至咒罵。

這樣的場景老楊早已習慣。車裡准備了厚厚一疊馬夾袋,他自己也從不在白天的時間喝水。身體的極限,隨擁堵程度的不斷加重,一次次經受挑戰。

四

崇明南門碼頭與崇明南門汽車客運站僅一牆之隔。從這裡發出的客輪,可以直抵寶山區石洞口碼頭和寶楊路碼頭,單程不會超過一個半小時。與今天的申崇線比起來,似乎頗具優勢。

“但輪渡永遠不可能取代公交。”去年5月,浦江游覽崇明航線啟動試運營,票被一搶而光。可運營了沒幾班,游船就遭遇了停航。上海崇明巴士公共交通有限公司接到指令,抽調車輛負責接送游客。“浦江游覽縮水成了公交游覽,吐槽的人不少。”芮錦平說。

外人並不真正了解崇明,也便不能接受浪漫的水上之行因天氣原因化為泡影。但在島民眼裡,停航,不過是雨季中的平常事。輪渡再好,天然的不確定性也決定了它在陸路公交面前,隻能是一種補充性的交通手段。對於一趟穩定的、快速進出島的公交車,人們始終抱著超越一切的期待。

拐了一個彎后,車輛駛入整個旅途的最后一段,陳海公路。雙向四車道的陳海公路是崇明島上東西橫貫的主干道之一。時間靠近中午11點,路上車雖不多,走起來卻仍有些局促。“萬一遇上交通事故,即便不是上下班高峰期也能堵得水泄不通。”老楊聽說明年花博會期間,陳海公路東帶將開辟出一條臨時的公交車專用道。“要是能一直享受專用路權,申崇三線的單程時間一定可以縮短一些。”

芮錦平想得更深遠:“崇明今后要發展,要干事,背后都是這個邏輯:成功不成功,關鍵看交通。”芮錦平一直希望上海能夠在來往崇明的公交線路上,探索潮汐式的可變車道。“像五洲大道等幾個堵點,常常隻有一側堵車,如果能像日本一樣設置人性化的可變車道,肯定能減少擁堵情況的發生。”

最后的5公裡路,車廂裡氣氛活躍起來。后排操著外地口音的小伙自責了半晌,他原是要到崇明堡鎮,卻坐錯了車。隔壁座的阿姨則給兒子去了一通電話:“我馬上到了,回家拿點東西再出來……”她顯然還要搭下午的班車回市區。

老楊說,乘坐申崇三線的,大都是島民。早起乘車去市區辦事、就醫,傍晚趕回來。因怕堵車,人們出發得越來越早,申崇三線的早班車,也主動提前成了迎著日出的“早早班車”。

還有不少提大件行李的老年乘客,周一中午往市區趕,周五下午再返回。“那是因為崇明的小孩考上大學都不回來咯。”老楊感慨。肩負著工作日進城為子女做飯、帶孩子的重任,又不舍故土,讓許多崇明老人成了一群候鳥,經年累月規律地在島內島外輾轉周折。而申崇三線,就像一根永不消失的連接線,串起時代變遷中的一個個家庭、一代代人。

11:08,申崇三線終於駛進終點站,全程兩小時零三分。我長舒一口氣,慶幸這一路還算暢通。

可對於老楊,對於千萬崇明島民呢?就算歸途再漫長、前途再波折,也總要踏上這班車。因為前方,是回家的路。

申崇三線位於崇明的終點站。

(圖片來源:杜晨薇/攝)

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微博

掃描關注上海頻道微博