寶山市民美育大課堂

讓你人在家中坐,心靈在藝術天空中飛翔

一不留神,就穿越百年

來到了歐美的藝術大師們身旁

本期,馬琳老師將帶領大家

走近兩位傳奇且有故事的后印象派畫家

點擊下方音頻聆聽老師講解

在后印象派畫家中,凡高與高更有過密切的來往,他們曾經是朋友,並且共同在阿爾生活過,由於思想性格和藝術追求的懸殊,二人經常發生沖突,最終友誼決裂。那麼,在阿爾的這段時間裡都發生了什麼?今天我想圍繞凡高和高更在阿爾的這段經歷以及各自的創作和展覽,來講講這2位藝術家是如何燃燒藝術創作的熱情,又如何相互激蕩出驚人的火花乃至絕望的。

1

凡高與高更在巴黎

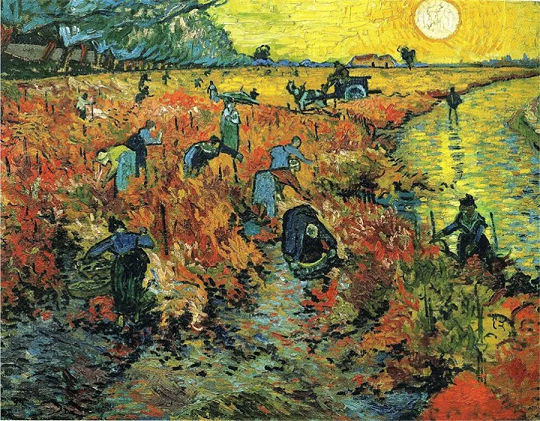

凡高,這個瘋子一般的藝術家,他奇特的經歷讓我們迷醉了一個多世紀,他的作品也成為最受追捧的藝術珍品。當我們在談論凡高的時候,我們更多的是在談論他傳奇悲慘的經歷,在生命的最后十年,他創作了兩千多幅作品,但他生前隻賣出一幅作品《紅色的葡萄園》,一直靠弟弟提奧的接濟過日子。他作品的光彩常常也會被他瘋子的名聲所掩蓋。

凡高《紅色的葡萄園》1890年

莫斯科普希金博物館藏

凡高出生於荷蘭,在做過職員、傳教士失敗后,在他看來唯一的出路隻有繪畫了。但是在這個時候,凡高已經快30歲了,這個年齡開始繪畫可能對於大多數人來說太晚了,而且他也沒有受到過太多正規的訓練,但是凡高並沒有氣餒,他確信繪畫就在他的骨子裡,他想創作出能感動人們的作品,並確信人們會被他的作品所吸引。

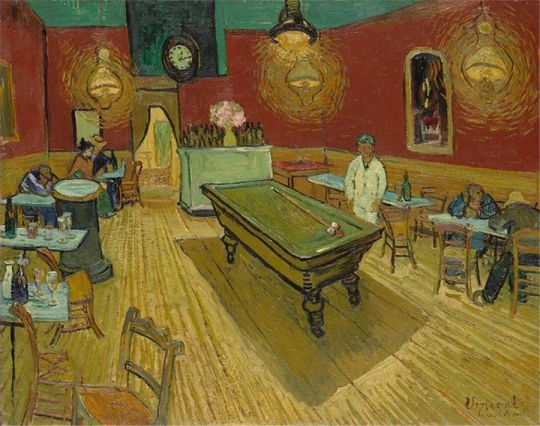

凡高對藝術的夢想單純而又純粹。1886年,凡高來到巴黎,那時他已經33歲了。他在弟弟的畫店看到日本的版畫著了魔,他潛心臨摹學習,又從點彩派那裡獲得啟發,日本式的鮮明輕鬆和印象派色彩的新鮮感使他的畫面明亮起來。如《夜間咖啡館》,使用純紅色、黃色和綠色來涂牆壁、地板和吊燈,用色彩來表達對人物和自然的愛與激情。

凡高《夜間咖啡館》1888年

耶魯大學藝術畫廊藏

在后印象派畫家中,高更(1848-1903)的繪畫以其原始性與象征性的傾向,在西方現代藝術史上獨樹一幟。高更曾經是一位十分成功的股票經紀人,擁有富足的生活和家庭。之后他狂熱地愛上了繪畫,結識了畢沙羅、莫奈、塞尚等一大批印象派藝術家。他曾連續4次參加印象派的展覽。高更的藝術之路雖然沒有凡高那麼悲慘,但在當時由於畫風過於前衛,作品也很少售出,在1885年同家人決裂,生活也一度窮困潦倒。

凡高在巴黎時認識高更,時間雖然不長,但是凡高卻很喜歡高更,把他當作前輩,雖然高更隻比凡高大5歲。高更也很欣賞凡高的作品,高更是凡高在巴黎來往不多的藝術家之一。凡高在巴黎時就畫了《向日葵》,他想呈現印象派之后興起的實驗性畫風。當時正在凡高本人舉辦的畫展中展出,雖然這次展覽一敗涂地,但是高更很欣賞凡高的這幾幅向日葵,還收藏了其中一幅《向日葵》。高更成為凡高崇拜的偶像。作品被高更認可,對凡高來說是莫大的突破。高更在當時是非常前衛、大膽的藝術家,凡高也盛贊高更是個“溫和但極富詩意的藝術家”。

凡高《兩朵剪下的向日葵》1887年

紐約大都會藝術博物館藏

高更的繪畫給凡高留下了很深的印象。但這時凡高已經想離開巴黎,高更也想回到布列塔尼去。1888年2月,高更到了布列塔尼,而凡高也在同年2月底到了法國南部的阿爾。

2

凡高與高更互贈自畫像

在布列塔尼期間,高更與凡高通過書信保持密切聯系,讓凡高了解他的一切實驗與一切新成就。1888年9月,高更創作了《雅各與天使搏斗》這件作品。他選擇了布列塔尼的風景作為這幅聖經題材畫的背景,畫中描繪了一些戴民族頭飾的布列塔尼農婦們正在旁邊觀看這場搏斗。高更說,這些跪著禱告的婦女看到的場面,是她們在教堂聽牧師傳道后出現的幻象。我們可以看到畫面的形體基本上都轉化成輪廓,由紅、藍、黑和白色組成。高更在從阿旺橋寫給凡高的信中說他希望在這些人物身上能表現出粗野的、迷信的朴素。

高更《雅各與天使搏斗》1888年

愛丁堡蘇格蘭國立畫廊藏

這時凡高在阿爾想組織一個大家在一起畫畫的畫家團體,他想勸說他的朋友到阿爾去,打算在那裡創辦以高更為首的“南方畫室”。把他們共同的朋友貝爾納也請來。凡高甚至建議與高更交換幾幅油畫。

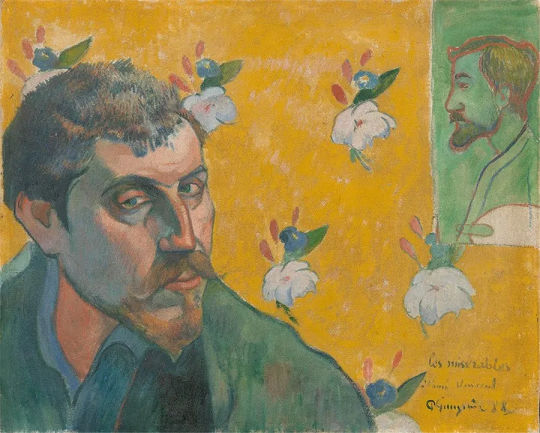

高更《高更自畫像》1888年

凡高博物館藏

這幅《自畫像》就是高更送給凡高的作品。高更在給凡高的信中解釋了這幅自畫像的意義。他說:“首先要相信這是畫的囚徒,沒有絲毫歡快的影子,他不屬於物質的世界,但是這可能闡明他想要造成憂郁印象的願望。”高更把自己形容為雨果《悲慘世界》中的主人公。

凡高《給高更的自畫像》1888年

哈佛大學美術館藏

凡高也給高更選了一幅他自己剛畫完的自畫像《給高更的自畫像》,他在畫中把自己畫成僧侶的形象。他的頭從單調的背景中凸現出來,令人感到很緊張,眼神則透露出無法形容的意志力。凡高在寫給他弟弟的信中把高更送給他的自畫像與他送給高更的自畫像做了比較,認為兩幅自畫像都同樣嚴肅,但是凡高的自畫像卻較少絕望。

3

凡高的《向日葵》

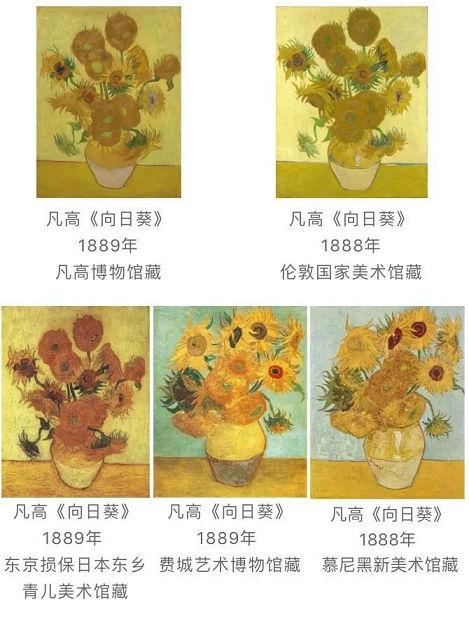

凡高來到阿爾后,他發現強烈的陽光能豐富他創作的色彩,這時候他已經35歲了。在這裡,凡高發展了他成熟的畫風。在等待高更的日子裡,凡高畫了2幅《向日葵》。羅杰·弗萊認為凡高病態的氣質迫使他在顏料中表達他最強烈的情感,沒有一個人像凡高那樣畫過向日葵。據記載,從1888年至1889年,梵高創作了七幅《向日葵》。而今,其中有一幅在戰爭中損毀了,另一幅在私人收藏家手中,其中五幅被收藏於全球5家博物館中。

2017年8月,收藏向日葵的全球五家博物館首次聯合直播做了一個網上展覽,每個博物館的館長和藝術專家輪流站在鏡頭前,通過直播平台,以15分鐘時間向世人展示各自所藏的《向日葵》並發表評論,讓觀眾一次看個夠。很遺憾我沒看到這個網上展覽,我就找了資料,恰好澎湃新聞對這個網上展覽做了很詳細的報道。報道說倫敦國家美術館的館長在直播時談起了策劃這次直播展的原因,他說在2014年,他們就同凡高博物館一起展示過兩幅《向日葵》,當時的展覽收到非常強烈的反響。此后,他們就有一個願望,要將5件作品聚集在一起,但是這件事情太難了,一些作品已經非常脆弱,另一些,由於太受歡迎,沒法從其美術館借出來。因此,他們策劃的這次全球直播是一種比較好的替代方案。現藏於倫敦國家美術館的這幅《向日葵》是凡高為了迎接高更的到來而創作的,用以裝點高更的房間。倫敦國家美術館獲得這幅《向日葵》是在1920年代早期,這時凡高已經被視為現代藝術大師了。

2016年,我在阿姆斯特丹的凡高博物館看過《向日葵》,我特別喜歡凡高作品中的筆觸感,他一筆一劃地勾勒出向日葵的花瓣,你可以感受到他作畫的張力,他用黃色的背景來襯托黃色的向日葵,還不讓人覺得單調。在凡高博物館還專門陳列有凡高作畫的調色盤、畫筆和顏料,你可以想象凡高直接把顏料擠在畫布上作畫的場景。

這5幅《向日葵》有盛開的,有半開的,也有枯萎的。其中3幅背景是黃色,2幅背景是綠鬆石色。平時我們很難在一個真實的展覽中同時看見這5幅《向日葵》,而直播以一種新穎的方式,為世界各地的藝術愛好者們提供了另一種欣賞偉大杰作的可能。短短一個小時之內,就有超過 10 萬人次觀看了此次直播視頻,沒有看的觀眾可以通過直播回放來觀看。

這次網絡直播展覽的形式其實可以為國內博物館、美術館所借鑒。尤其在這次疫情期間,盡管有網絡雲展覽,但形式比較單一。對於博物館來說,通過各個博物館原有的藏品做幾個聯動的在線展﹔美術館可以聯動藝術家的作品做在線展﹔策展人可以在線導覽。雖然這是一個新的策展模式,但是線上的效應不容低估。

4

凡高的《阿爾的房間》

凡高非常喜歡用向日葵來布置他在阿爾的房間。在得知高更同意來到阿爾的消息后,他激動萬分,用大量的黃色來裝飾房間,牆上也挂滿了畫的向日葵,用來慶祝新生活的開始。

《阿爾的房間》也是凡高在等待高更期間畫的,他運用鮮明的的黃色和淡藍色,描繪了自己的臥室。朴素的床、椅子和洗臉用具等,都是真實的生活寫照。凡高在阿爾的兩年間,共創作了三幅《阿爾的房間》,如今分別收藏於凡高博物館、芝加哥藝術博物館和巴黎奧賽博物館(關於《阿爾的房間》到底有幾幅,也有其他的研究)。

2017年,芝加哥藝術博物館舉辦了“凡高的臥室”展覽,他們找到了與畫中最接近的光線、布局和面積,也找到了配色、造型相似度最高的家居。用真實的比例和實物,還原了凡高的臥室,讓觀眾終於有機會走入畫中,與凡高進行對話,觀眾隻要花十美元就可以住進去體驗一晚“凡高式的孤獨”。這或許是人們理解凡高最好的方式。

這次展覽還把凡高博物館和奧賽博物館的藏品借了出來,共同展示三個版本的《在阿爾的臥室》。觀眾可以通過體驗來比較這三幅作品之間的差異。其實,這也是我們通常所說的沉浸式展覽,與那些高科技的沉浸式展覽不同,其途徑是通過還原作品中的場景來打造觀眾身臨其境的體驗。這種展覽方式對於觀眾理解藝術家的生活環境和內心情感是一種非常有效的方式,也是一種很好的公共教育方式,觀眾通過與作品的互動來更深刻地理解作品。

5

阿爾的悲劇

關於凡高與高更在阿爾的經歷,美術史家約翰·雷華德在《后印象派繪畫史》一書中有詳細描述。 文中說凡高在大半年的等待之后,高更終於在1888年10月來到阿爾。凡高最初的心情無疑也是十分激動的,凡高對高更十分欽佩,他終於有機會與高更一起討論他認為十分重要的美學問題。高更的態度與他完全相反,他把這些都撇在一邊,隻干自己的事。他在剛來時幾乎完全不談凡高的作品,而凡高卻以迫不及待的心情等待高更的指點。

起初二人之間友好的合作還是很有趣的,甚至能讓彼此迸發新的靈感。但二人對藝術的表達方式根本不同,比如凡高喜歡根據自然來作畫,而高更喜歡憑借記憶來作畫。高更對凡高的第一個建議就是讓他憑記憶畫畫,或者如凡高所說的搞“抽象”。然而當凡高在沒有觀察大自然的刺激,而隻憑記憶作畫時,很快就失敗了。

另外,凡高與高更在一起談論其他畫家的作品時,兩人的意見也不統一。比如凡高崇拜杜米埃、杜比尼、盧梭,高更卻十分討厭他們﹔高更崇拜安格爾、拉斐爾、德加,凡高卻痛恨他們。兩人不停的爭吵。高更很快就感到他們兩人火爆的性格使沖突變得不可避免。后來凡高回憶他們之間的爭論時說:“高更與我以極度緊張的情況爭論肖像畫問題,以及其他類似的問題,直到我們兩人全部精疲力竭為止。”

在阿爾期間,凡高與高更給對方畫了自畫像。凡高畫了《高更的椅子》,如他后來所說的“空位置”,畫面中沒有高更的形象。那麼是由於高更沒有耐心讓凡高畫像?還是凡高沒有膽量畫他的朋友?這個我們並不清楚。高更畫了一幅凡高在畫向日葵時的像。高更自己也承認,他所畫的凡高像不是很像,但是卻成功的抓住了朋友的一些主要特征。當他把像給凡高看的時候,凡高說:“這當然是我,但是神經錯亂了。”

由於互不相容的性格,高更給提奧寫信,決定返回巴黎。但是凡高不想讓高更離開,因為高更一旦離開,他幻想的“南方畫室”就永遠完蛋了。按照高更的建議,兩人決定到蒙彼利埃去參觀那裡的美術館,欣賞德拉克洛瓦與庫爾貝的作品。面對著這些大師的作品時,兩個人之間的爭論更加激烈了。凡高在給他弟弟的信中說他們的爭論激烈到極點,就像電瓶放完電之后。

之后凡高的神經更緊張了,脾氣也變得極其急躁,愛吵鬧,有時會陷入沉默不語。 根據高更1903年寫的回憶,說有一天晚上,高更與凡高一起吃過晚飯之后,便獨自一人去散步。在經過他們屋前的大廣場時,高更聽到他所熟悉的不穩的腳步聲。他剛轉身,就看到凡高手執打開的剃刀,想向他扔去。顯然是高更威嚴的眼光阻止了凡高,他不敢行凶﹔凡高站在原地發愣,然后耷拉著腦袋回去了。

當天晚上,高更不敢回家,住在旅館裡。而當他第二天回到畫室時,發現滿地鮮血,警察也在房間,凡高做了一件后來全世界都知道的事情:他割下了自己的耳朵,並且把它送到他喜歡的一個妓女那裡,請她好好保存。關於凡高是否割下整個耳朵,或者只是割下耳垂的問題,引起許多爭論。這件事驚動了整條街,高更也被震驚了。當凡高被送進醫院以后,高更打電報給提奧,叫他快來阿爾,而他則於4天后回到巴黎。

凡高后來平靜的時候給自己畫了一幅耳朵還戴著繃帶的自畫像,所以,高更和凡高割耳朵這件事是脫不了干系的,無論是因為凡高精神失常,還是因為兩人矛盾激化,這段本來應該傳為佳話的友誼,就這樣很快結束了。兩人后來再也沒有見過面。

6

最后的守望地

凡高后來住進了精神病院,不忍心弟弟為自己而增加負擔,同時也怕自己的病變為永久的白痴,所以決心在清醒時自殺。1890年7月的一天,凡高畫了這幅一生中最后的作品《烏鴉群飛的麥田》,好像是一幅色彩和線條組成的無言絕命書。就在第二天,他又來到這塊麥田對著自己的心開了一槍,2天后死去了。

凡高《烏鴉群飛的麥田》1890年

凡高博物館藏

而高更回到巴黎后,不久即遠涉重洋到塔希提島,《我們從哪裡來?我們是誰?我們到哪裡去?》是高更第二次來到塔希提島的作品,高更這時貧病交加又喪愛女,決定在自殺前繪制這幅絕命之作。在幾年之后,他來到了馬克薩斯群島的多米尼加島,並於1903年死在這個島上。

英國國家美術館在2019年10月舉辦了《高更肖像畫》大展,這個展覽展出了56件高更的作品,都是他畫自己和朋友的肖像。但是展覽中卻有一個滿是花卉作品的展廳,策展人稱這些靜物是“替代的肖像”。其中一幅《有“希望”的靜物》(1901)中畫的是凡高的代表花、也是凡高曾經為高更畫過的花——向日葵。高更在塔希提島時寫信給巴黎的朋友,讓他們寄來向日葵的種子,並在塔希提種植和親自修剪向日葵,為了可以好好畫它們。如同梵高的向日葵,這幅向日葵也是插在瓶子裡,也有垂下的。這不禁讓人疑問:高更在希望什麼?是對凡高的紀念嗎?

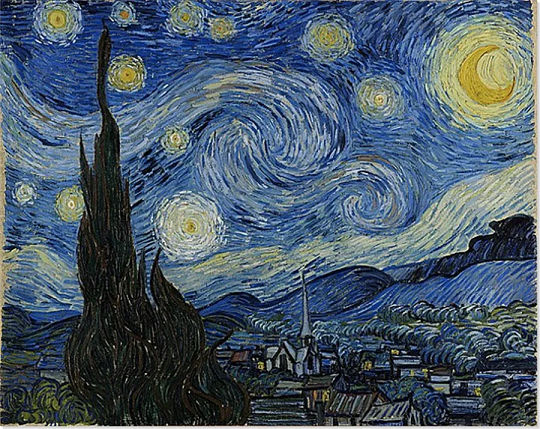

凡高《星空》1889年

紐約現代藝術博物館藏

有一次我在紐約現代藝術博物館仔細看凡高的《星空》,而這時閉館音樂播放的恰好是根據這件作品而創作的歌曲。頓時我感覺我的心似乎和那些旋轉的筆觸在一起燃燒。看凡高的作品,不只是看他畫了什麼,而是感受他作品中洶涌澎湃的生命力,通過畫筆的力量和炫目的色彩,去體驗那些花朵,那些星空,那些人物。正如《文森特》的歌詞中所說的那樣:

如今我才明白

你想說的是什麼

當你清醒時你有多麼痛苦

你努力地想讓它們得到解脫

但人們卻不理會,也不知該怎麼做

也許,人們將學會傾聽

(供稿:寶山區文旅局)

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微博

掃描關注上海頻道微博