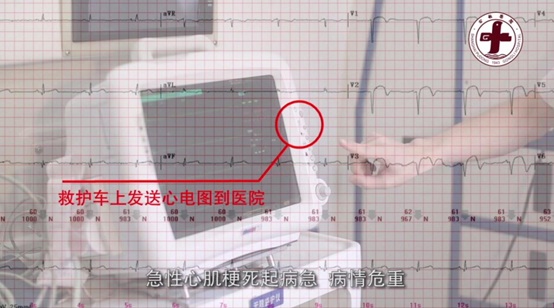

人民網上海1月9日電 位於浦東陸家嘴“后花園”的上海公利醫院急診大廳外,一輛救護車急停,醫護人員啟動“戰斗”狀態:意識模糊、大汗淋漓的患者被抬下車,急救人員將已在路途中完成的心電圖交接到醫生手上,“胸痛1小時無緩解,血壓130/80。”已確診急性心肌梗死的患者跳過送入急診室的步驟,直接被推入導管室治療:冠脈造影、球囊擴張、植入支架……從首次醫療接觸到開通血管,歷時僅40余分鐘,患者轉危為安。

公利醫院是上海25家首批區域性醫療中心建設單位之一,服務浦東金橋地區83萬人口。在優質醫療資源集中的上海,一家二級醫院如何贏得百姓信任、實現區域性醫療中心功能?牽頭8家社區衛生服務中心和120急救中心,建立“救心、救腦、救命”的急救隊伍和卒中、創傷、胸痛等五大急救中心,為周邊居民構建“黃金60分鐘急救圈”,正是該院成功經驗之一。

公利醫院一方面構建“大綜合”學科體系,與大三甲互補,為居民提供全方位全周期的醫療服務﹔另一方面立足常見病、多發病的精細診療,與社區錯位,不斷提升專、特、新(精)技能,成功將家門口的醫院從“聯華”超市變成“沃爾瑪”,近日已完成三級綜合醫院等級評審。2019年,醫院門急診人次達到187萬,年手術量達到2.3萬。如此大的體量,堪比三甲。

拾遺補缺,在大醫院“看不上”社區醫院“看不了”的地方發展

年過七旬的李阿姨突發腹瀉及嘔吐不止,檢查后發現輸尿管已被結石堵死,被送至公利醫院后,最先等來的卻不是常規輔助檢查,而是一張問卷,上面列滿了日常飲食、性格愛好、工作環境等問題。“怎麼做手術還要問生活習慣啊?”李阿姨有些不解。

原來,由於尿石症病情復雜,不同患者的生活習性與代謝情況各異,治療方法也會大相徑庭。經精准評估后,泌尿外科醫生在多種術式中為李阿姨定制了個性化手術及治療方案,解除了困擾她多年的心結。術后,一張護患溝通卡、一份結石病防治指南被交到了李阿姨手裡,復查和隨訪也會由專人跟進。

如今,像泌尿系結石這類許多大醫院“看不上”、社區醫院“看不了”的毛病,在公利醫院形成了完整的全程醫療服務體系。

公利醫院全面推行首診全程負責制。病人從入院到出院的全流程,都會由首診醫生進行跟進,相關復查、隨訪、咨詢等事宜也可隨時聯系到專職護士。公利醫院院長姜寧坦言:“全周期的服務勢必要花費更多時間、耐心和精力,這是區域性醫療中心和大三甲的區別。區域性醫療中心建在社區老百姓身邊,要突出綜合性。”他介紹說,公利醫院已有42個學科,構建了較為全面、科學的學科體系,涵蓋了大多數常見病、多發病,有效緩解了周邊居民看病“最后一公裡”的問題。

精細診療,立足常見病、多發病

夾在“高大上”的大三甲和“接地氣”的社區衛生服務中心之間,公利醫院還瞄准了常見病和多發病的精細診療。醫院消化內科以膽胰疾病、胃腸疾病、消化內鏡介入為特色,與浦東現有消化學科實現互補、相互促進﹔骨科主任楊鐵毅在國內率先進行顯微鏡下脊柱手術,並帶動全科室進行精細化骨科手術實踐。2019年脊柱外科手術達400余台,至今成功率為100%,讓患者在家門口就能做好脊柱手術﹔2007年,公利醫院率先在上海市創立疼痛科,如今年門診量已近8000人次,住院微創治療近200例,為大量暫時不需要手術治療的慢性疼痛病人解除了疾苦,提高了生活質量。

目前公利醫院有5個市級重點專科,1個市級重點實驗室,3個浦東新區高峰/特色學科,18個浦東新區重點學(專)科,重點學科數佔全院學科總數60%。醫院堅持“綜合性、同質化、專特新(精)”的學科建設思路,為老百姓提供家門口的優質醫療服務。

數據共享,資源下沉,跨前服務,“區域中心”不能等病人上門

在金楊社區衛生服務中心拍一張X光片,影像同時就傳到了公利醫院,患者半個小時內就能拿到公利醫院副高職稱以上影像專家出具的審核報告。

為推動醫療業務水平同質化發展,公利醫院與區域內5家社區衛生服務中心成立了金橋醫聯體,實現區域醫聯體內影像、檢驗、病理、供消、藥學中心共享。以影像中心為例,2013年至今,醫院遠程PACS讀片累計8萬余人次,近三年來約為40萬人次提供微信推送影像服務,與新疆莎車縣人民醫院等西部偏遠地區遠程會診約300余人次。

從2018年起,公利醫院便立足金橋醫聯體黨建聯盟,聯合社區街鎮與周邊醫療機構一起,在社區推出了“蒲公英”健康科普驛站,科普訪談、原創情景劇、聯合咨詢等健康科普形式樣樣來,八場健康科普活動場場爆滿,每場觀眾破萬。去年9月,醫院又創建了首個坐落於街鎮,以“按需送課、精准化科普”新模式運轉的“蒲公英”實體驛站,將院士專家請到居民家門口,為他們傳播健康管理知識。

“我們不能在醫院裡等病人,要讓優質醫療資源下沉到社區,主動幫助老百姓防患於未然。”黨委書記嚴建軍說。(姜泓冰 曹黎靜)

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微博

掃描關注上海頻道微博