12月8日,初冬的上海空气微凉。位于虹口区长阳路62号的上海犹太难民纪念馆在历时三年的改扩建后重新面世,上海犹太难民史料研究中心也同时揭牌。

面积从之前的1000多平方米到现在的4000多平方米,展品从150件增到近1000件……现如今,上海犹太难民纪念馆所呈现的,是更真实、更生动的史料。

虹口区长阳路62号,上海犹太难民纪念馆 马作鹏摄

经扩建,上海犹太难民纪念馆除摩西会堂旧址原封保留外,纪念馆展厅、广场等部分均进行了扩容和升级。

1933年至1941年间,上海接纳了约2万名为逃离纳粹的屠杀和迫害而从欧洲来沪的犹太难民,在虹口为他们撑起了一艘“诺亚方舟”。他们与当地居民和谐相处、共渡难关。至1945年二战结束时,大多数犹太难民得以幸存。

为纪念20世纪三四十年代上海接纳和保护犹太难民的这段历史,2007年,虹口区以摩西会堂旧址为核心建立了上海犹太难民纪念馆。自建立以来,纪念馆迎来了各界嘉宾的参观,各国政客、名流、学者,以及前犹太难民及其后裔成为了纪念馆的常客。

2018年,为了向公众更好地介绍这段历史,上海犹太难民纪念馆启动扩建工程。

通过扩建,纪念馆新展厅内部不仅设计简约、时尚,而且展品也更为丰富。整个展陈共分为“逃亡上海、避难生活、同舟共济、战后离别、特殊情谊、共享未来”6个部分,囊括了近1000件展品,十几个复原场景、161个鲜活的人物故事,讲述了二战时期犹太人如何逃离纳粹屠杀、如何来到上海虹口、中国人民如何和他们友善相处的感人故事。

上海:避风港

以色列驻沪总领事Edward Shapira出席开馆仪式并致辞 马作鹏摄

中国首位诺贝尔文学奖获得者莫言数年前曾到馆参观并留下深刻印象,获悉此次纪念馆扩建和重新布展后,特意写来贺信。“祝贺上海犹太难民纪念馆全新开馆。此馆的历史和文化价值必将得到进一步彰显与提升。镜鉴与教育功能亦将得到进一步加强。”

“我迫不及待地想回到上海,回到虹口,参观新的上海犹太纪念馆,看看曾经为犹太人提供护佑的避风港。”美国良知基金会主席亚瑟·施奈尔对新馆充满期待。

哈佛法学院教授劳伦斯·泰伯1941年10月出生于上海,他说:“我的父母是躲过了大屠杀的犹太难民。因为有了上海这个避风港,我的余生才有了可能。我很高兴上海犹太难民纪念馆重新开放。”

与以往不同,新馆整个展厅以“沉浸式”的氛围,带着参观者以“听故事”的方式,去了解这段历史往事。参观者可以通过浏览影像资料的方式,听犹太难民亲口讲一讲当年的经历;可以通过一件历史文物,了解犹太难民如何从海上逃亡到上海;通过一个复原场景,知道犹太难民和上海邻居的生活环境;更可以通过一部历史短片,快速了解历史背景——尤其展馆序厅部分,通过多媒体影像装置实现了类似肉眼3D的特殊效果,让参观者瞬间就融入凝重的历史氛围之中。

上海犹太难民名单墙 马作鹏摄

而原本位于纪念馆入口通道的上海犹太难民名单墙,此次也被整体移动到了扩建后的广场上。名单墙设立初期,原本仅刻有13732个名字,目前名单墙上的名字已增加到18578个。现在,名单墙的最后设置有一块“留白”墙面,等待通过今后的史料征集,补上更多姓名。

往事:同舟共济

在展示的千件展品中,既有“贝蒂的婚纱”“约瑟夫的玩具独轮车”等老展品,也有很多首次展出的“新品”。

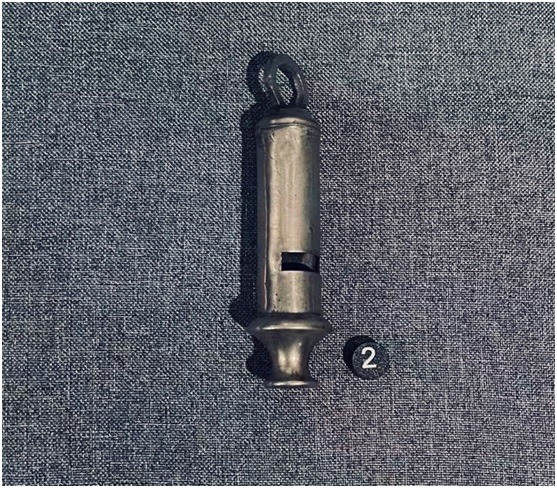

在“同舟共济”展厅内,一把看似普通的银色哨子是历史无声的见证者——它的捐赠者汉娜洛瑞·埃斯奎纳齐(Hnnelore Esquenazi),是一位曾经居住在上海的犹太难民。

这个哨子能够在新馆展出,也有一段辗转的故事。2019年11月初,纪念馆里来了一位“洋面孔”女士Jo-Ann,她指着名单墙上的一个名字激动地说:“这是我妈妈!这是我妈妈!”在和Jo-Ann女士交谈后,工作人员得知她的母亲汉娜洛瑞·埃斯奎纳齐是一位前犹太难民。

首次展出的银色哨子 马作鹏摄

那次,Jo-Ann在名单墙上找到了6位家人的名字。她告诉工作人员,母亲现在定居在巴西里约热内卢,工作人员有机会可以去见见她的母亲。刚好,11月下旬,上海犹太难民纪念馆在巴西同圣保罗犹太博物馆主办“犹太难民在上海”巡展。为此,纪念馆工作人员特意赶到里约热内卢汉娜洛瑞的家中。

86岁的汉娜洛瑞在家中口述当年的避难经历,表达了对上海的感念,并由她的外孙女剪辑出了30分钟的录像。汉娜洛瑞把这段录像以及珍藏了一辈子的哨子、上海工部局宰畜场入门证、德国护照等物品捐给了纪念馆。

也是在“同舟共济”展厅内,一个略有些破旧的手袋正等待着它的主人出现。

上海居民金文珍女士的祖父金老先生曾在东长治路上开了家米店。当时,住在周边的不少犹太人生活困难,常常会来米店借米、借面。金老先生总是有求必应,有时借了钱没打收条,有时对方还不出他也不计较。

1940年的一个傍晚,一对犹太人夫妇抱着发高烧的孩子找到金老先生借钱,并拿出一个漂亮的手袋作为抵押,表示一旦有钱了就赎回去。金老先生给了那对犹太人夫妇相当于当时米店一个月营收的钱款,这之后再也没有见过他们,但老先生一直惦念着他们的安危。

后来,金老先生把一直保存的手袋转交给金文珍女士,并嘱托她继续好好收藏,希望有一天能找到那对犹太人夫妇。金文珍女士找到上海犹太难民纪念馆,将手袋交于纪念馆保存,并通过展出设法找到那对犹太夫妇的后裔。

沉浸:让历史“开口说话”

与展厅内部现代的布局相比,新展厅外观依旧还是老房子的旧时模样。为了在保护历史建筑风貌同时,让老房子开口“说故事”,虹口上下动了不少脑筋。

2020年是北外滩开发建设元年,这里将迎来更多海内外宾客,这个昔日庇护犹太难民的“温馨港湾”将成为未来“世界会客厅”的一部分,向人们讲述这片土地上跨越民族的特殊情谊、难忘岁月。

馆内展墙 虹口区供图

随着纪念馆规模不断扩大,国际影响力日益提升,已成为上海犹太难民研究的重要平台。如何在推进北外滩地区新一轮开发的同时,守护好这一重要文脉,展现好这段独特的历史?上海和虹口区决定对纪念馆进行扩建。通过旧改征收,将位于纪念馆西南面两幢犹太难民曾居住过的建筑纳入了扩馆范围,让见证了历史的老房子开口说历史。

触摸按钮可以“讲故事”的装置、可以和观众实现交互的大型触摸屏……经过扩建改造,两幢老房子里汇集了大量“高科技”。基于丰富史料推出的展陈内容,以艺术表现和科技支持紧密结合的方式,为观众带来一场历史、科技和艺术交融的视觉盛宴。

沉浸式的观展体验 虹口区供图

“在当年犹太难民居住过的建筑中重建上海犹太难民纪念馆新馆,展现了上海在新时代都市建设中,对历史文化遗产保护的重视和决心。”虹口区相关负责人表示,这里讲述的是人类一段跨越民族的友善与包容的故事,保存的是人类的正义和文明之光。

据悉,上海犹太难民纪念馆自12月8日起向公众开放。目前因疫情防控需要,纪念馆实行预约参观制。开放时间为9:00—17:00,16:00停止入场。参观者可通过上海犹太难民纪念馆官网和微信公众号进行预约后购票进入。

扫描关注上海频道微信

扫描关注上海频道微信

扫描关注上海频道微博

扫描关注上海频道微博