去年8月初,解放日報·上觀新聞曾對夏令期間上海市民的16萬件投訴進行過一次大數據分析。在投訴前5類中,物業“維修添置”和“物業安保”分別位居第1名和第3名。這表明,小區物業服務管理正成為了上海市民的投訴焦點。這與2020年上海12345市民服務熱線全年的數據統計結果不謀而合。

考慮到去年上半年疫情期間的投訴並不具有典型性,據“12345”統計,僅去年下半年,上海市民就撥打了190373次熱線,就小區“物業服務管理”的主要問題進行投訴。而相比前年同期的179885件投訴,投訴量有了明顯的增長。

新年伊始,解放日報·上觀新聞對“12345”提供的190373件投訴作了進一步的梳理分析和解讀,試圖弄明白:關於小區物業服務管理,上海市民最不滿意的是什麼。

增幅主要由這3類投訴“貢獻”

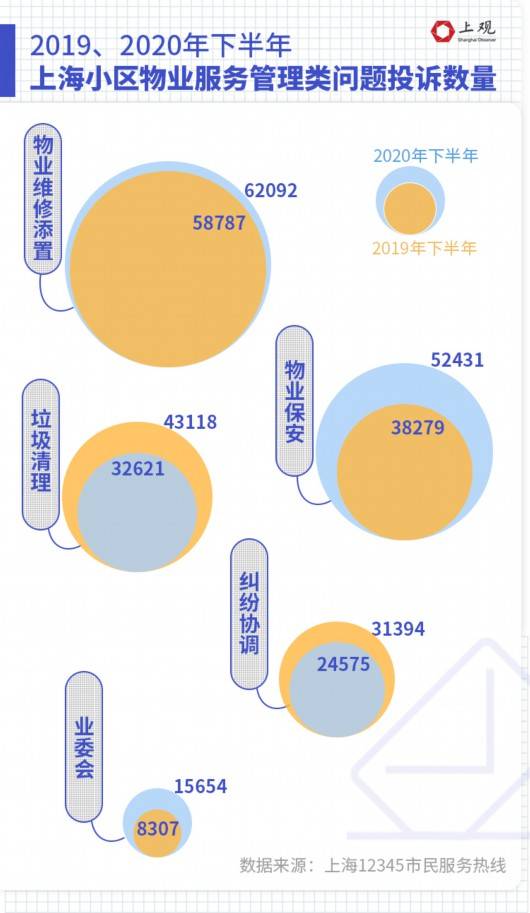

190373件“物業服務管理”投訴中,主要包含了“維修添置”類投訴62092件、“物業安保”類投訴52431件、“垃圾清理”類投訴32621件、“糾紛協調”類投訴24575件以及“業委會”類投訴15654件。2019年同期,上述5類投訴量分別為58787件、38279件、43118件、31394件和8307件。

兩年數據對比,“維修添置”、“物業安保”和“業委會”3類投訴均有明顯增長。其中尤以“物業安保”和“業委會”2類增長迅猛,“物業安保”已從2019年的第3名升至2020年的第2名。“業委會”類投訴雖然絕對量不大,但有了近乎翻倍的增幅。

增長背后說明了什麼?記者先對各個類別的投訴進行了簡單梳理。小區日常管理如果以“軟硬件”來分,“維修添置”主要就是指物業對於小區硬件設施的管理、修繕和必要的添置更換﹔“物業安保”則主要聚焦物業提供的軟件管理服務,如安保巡邏、停車管理、非機動車管理、新能源汽車相關事務等等。應該說,這兩類涵蓋了絕大多數物業常規服務管理業務內容,也是19余萬件投訴中的主要內容。投訴增多,可以理解為申城市民對於物業提供的常規服務滿意度在下降。

同時,隨著社區自治共治成為潮流,業委會的推選過程是否陽光、能否正常履職、賬目是否公開透明等備受關注。且在物業服務飽受詬病的情況下,市民們對小區業委會期望值更高,希望業委會能夠發揮應有的作用,督促、監督物業改善服務。因而,一些業委會的“不作為”也隨之成為了投訴熱點,導致相關投訴量的增加。

而在5類投訴中,“垃圾清理”和“糾紛協調”這2類投訴同比呈下降趨勢。其中,“垃圾清理”類投訴量降幅較大。這說明過去一年來,小區生活垃圾分類實施越來越成熟,實施之初的亂象已有明顯改觀﹔“糾紛協調”類投訴主要指小區內居民間因裝修噪聲擾民、空調噪聲擾民、滲漏水、管道堵塞、不文明養狗等事宜產生的矛盾,希望物業出面協調解決。該類投訴量有小幅下降。

維修添置投訴中,“滲漏水”最多

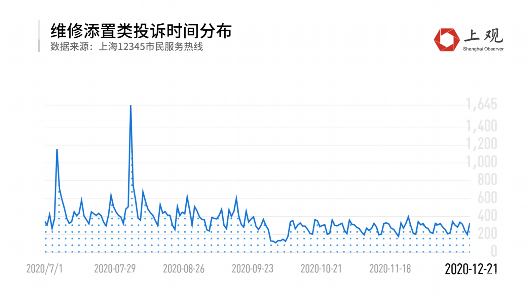

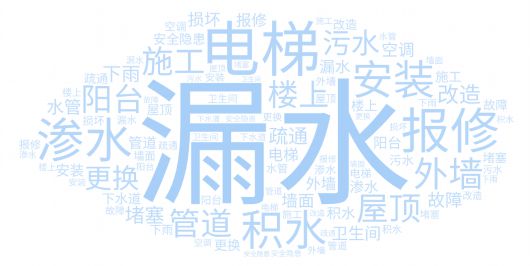

記者對62092件物業“維修添置”類投訴的內容進行了詞頻分析。分析結果顯示,“漏水”以出現42423件高居榜首,“滲水”也出現了10052件,“積水”則出現了9140件。瀏覽投訴內容發現,雨后引發的滲漏水和小區積水是最為突出的問題﹔此外水箱滲漏、管道滲漏、衛生間滲漏的相關投訴也不在少數。從時間分布來看,7月至9月是“維修添置”類投訴的高發季節,這符合申城雨季特點。如去年7月6日和8月5日,申城大暴雨,單日“維修添置”類投訴量均出現了“極點”,分別高達1156件和1645件。

僅次於滲漏水,“電梯”也出現19568次,成為市民投訴的關鍵詞之一。電梯保養不善屢修屢壞,市民反響強烈。如青浦一小區市民反映,所在門幢的電梯自一次漏水損壞后故障不斷,自2020年3月起每月至少發生一次故障,市民也曾因此被困在電梯內﹔又如靜安區一位市民投訴稱,所在大樓的一部電梯去年7月發生兩次墜樓事件,一次從17樓墜至11樓,一次從19樓墜至5樓,電梯頻繁故障讓樓內住戶人心惶惶。

9104個“安裝”一詞背后,凸顯了市民們對於小區內各類新設施的高度關注。老房加裝電梯是申城2020年的民生工程,呼吁在小區推進安裝電梯的電話不少﹔電動自行車充電屢屢引發事故,安裝智能充電樁呼聲挺高﹔小區安裝新型智慧門禁,使用不習慣、擔心人臉識別或泄露隱私,成為市民反映的主要議題。此外,小區裡出現的地鎖、雨棚以及安裝不當的空調室外機等設施,也引發了不少投訴。

值得注意的是,62092件物業“維修添置”類投訴中,有12000余件投訴系對同一問題的反復投訴。如滲漏水反復報修得不到解決、電梯修繕需動用維修資金導致推進困難等等,這也是“維修添置”類投訴數量龐大且不斷增加的原因之一。

物業安保類投訴最聚焦“停車難”

物業安保類52431件投訴中,主要投訴什麼呢?

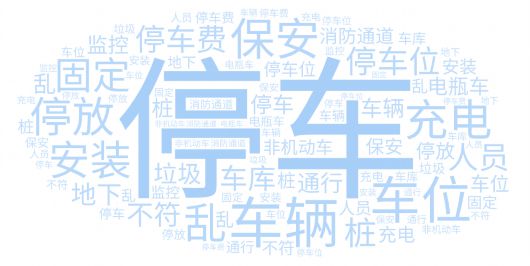

詞頻分析顯示,“停車”是市民投訴的最熱詞,共出現24776次。連帶著“車輛”、“車位”、“停車位”、“停放”、“停車費”等都成為了熱詞。可以看出,對於小區停車管理的不滿,是“物業安保”類投訴中的主要內容。

梳理發現,絕大多數投訴皆因“停車難”而起。閔行一居民投訴稱,小區車位緊張,車輛亂停放現象嚴重,到了晚上車輛在小區內幾乎無法通行﹔楊浦區一居民稱,小區停車矛盾突出,他的車輛先后被劃傷、被砸雞蛋,向物業反映后卻不了了之﹔鬆江一居民則投訴物業對外來車輛缺乏管理,導致居民停車緊張……此外,停車破壞綠化、佔用消防通道、堵塞出入口等投訴均不在少數。對於小區的停車亂象,市民們普遍認為物業沒有進行應有的疏導和秩序維護,是亂象得不到改善的原因。

而與此同時,為了解決停車難,不少小區大幅提高了外來車輛臨時停放和租客停車的收費,或者干脆限制租客停車和臨時停車,也引發了不滿和投訴。如徐匯區一市民反映,他從2016年起就在石龍路上一小區租住。此前,小區針對租客收取300元每月的停車費,這已經比業主的收費標准貴了150元。去年7月起,物業一下子將租客的停車費陡升至900元每月,這讓租客們難以接受。

除了“停車”外,“充電”出現了8863次,也頗能說明問題。一方面,小區電動自行車進樓充電和飛線充電屢禁不止,投訴頻發﹔另一方面,隨著申城新能源汽車的數量增多,物業因電力容量有限等種種因素限制安裝充電樁,也屢屢引發爭議,成為小區管理中的新問題。

“業委會”類投訴增長迅猛應重視

相比2019年下半年的8307件,投訴量增長了近一倍的“業委會”類投訴應引起足夠的重視。

作為現代小區管理的“三架馬車”之一,業委會承擔著代表全體業主監督物業公司來管理小區的職責。業委會能否正常發揮作用,是小區能否管得好、業主能否過上舒心生活的重要因素。市民對於物業服務不滿意,往往也會歸咎於業委會,甚至業委會成員個人。因此,“業委會”類投訴多寡也是小區管得好不好的指標之一。

投訴內容詞頻分析顯示,15654件“業委會”類投訴中,“候選人”以出現7304次位列榜首,“選舉”以出現6000次緊隨其后。可見,小區業委會的人選和選舉過程備受市民關注。投訴中,不少市民對於所在小區業委會選舉或改選中候選人的產生過程表達了疑義,認為業委會候選人的產生過程未能做到自薦、推薦、黨組織推薦相結合。盡管絕大多數投訴在屬地社區進行解釋說明后得到了化解,但這也提醒小區在推選成立業委會時,應盡可能做到公開、透明,並聽取廣大業主的意見,尊重業主參與小區治理的意願。

出現5656次的“成立”也是投訴高頻詞之一。梳理內容發現,一些小區遲遲不能成立業委會,導致無法動用維修資金開展修繕、加裝監控,無法對物業管理開展監督,影響了小區業主們的獲得感。此外,業委會成立后,在組織召開業主大會、公示賬目等正常履職中程序是否規范,也是業主們投訴的熱點問題。投訴中,不少市民呼吁屬地房辦應加強對小區業委會的指導。

物業管理是城市管理的重要組成部分,是與老百姓密切相關的民生工作。“物業服務管理”類投訴增加,提醒申城相關政府部門應該加以關注,通過加強住宅物業管理和執法,提升物業行業滿意度,進而提高居民生活質量,增強城市綜合競爭力。

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微博

掃描關注上海頻道微博