人民網上海9月17日電 (記者 曹玲娟)9月16日,2020年國家網絡安全宣傳周“智慧城市安全”主題論壇在鄭州舉辦。上海社會科學院互聯網研究中心主任、賽博研究院首席研究員惠志斌在會上發表《面向智慧城市建設的數字信任體系構建》主題演講,指出在新一輪數字經濟發展的浪潮下,傳統信任關系必然演變為新型數字信任關系,構建符合時代特征的新型數字信任體系,將成為助力智慧城市建設、賦能數字經濟發展的重要動力,對於我國建設網絡強國具有重要的戰略意義。

隨著數字經濟發展,傳統信任理論和信任機制已經難以為繼,亟需我國加快數字信任理論研究和體系構建,構筑我國在數字時代和數字空間以信任為核心的軟實力和社會資本。惠志斌認為,當前隨著以“數字新基建、數據新要素、在線新經濟”為特征的新一輪數字經濟發展浪潮全面來臨,信任關系的約束條件都發生了顛覆性變化,傳統信任關系必然演變為新型數字信任關系。在以萬物泛在互聯為特征的智慧城市場景中,在復雜疊加的數字環境下,需要通過統一的數字身份標識、實體識別認証和一系列安全策略機制,構建數字信任以確保交互關系的穩定性和便捷性。

惠志斌認為,數字信任面臨新興技術發展帶來的底層挑戰和重大機遇。一方面,新興數字技術的發展將會對數字信任產生底層的沖擊。密碼學算法更新迭代速度的加快,生物特征識別技術的發展,未來量子計算的突破和應用等,都將對數字信任產生底層技術沖擊。另一方面,公鑰基礎設施、數字身份、區塊鏈、隱私計算、零信任架構等新興數字技術的發展也為數字信任應用帶來更廣泛的市場空間,如生物識別技術、全同態加密、差分隱私、聯邦學習等技術方向。

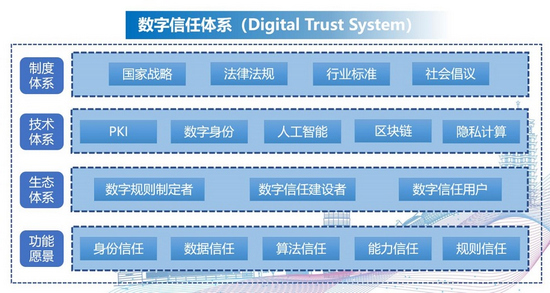

目前,我國雖然出台了《網絡安全法》《電子商務法》《電子簽名法》等法律,為各主體的網絡活動和數字交互提供了堅實上位法框架,但在數字身份、數據安全、個人信息保護等領域仍需加快立法進度,積極探索人工智能、人臉識別、智能網聯汽車、區塊鏈等新興應用領域的法律規制,為各主體建立數字信任關系提供體系完備的數字規則和社會性權威規范。惠志斌認為,構建數字信任體系是良性數字經濟市場的基礎,是現代政府數字治理的關鍵,能夠加快新興技術的創新應用,更能夠彌合數字發展的國際區域數字鴻溝。應當加快構建以數字身份為基礎,涵蓋制度體系、技術體系、生態體系和功能願景四大維度,以解決數字經濟發展中的網絡安全和數據安全風險的數字信任體系。

為加快推進我國數字信任體系的構建,惠志斌提出建議,包括制定數字信任體系建設的統一戰略規劃,充分發揮數字信任建設者的作用,打造集成式數字信任支撐服務,加快數字信任的技術標准制定和產品認証,加快數字信任前沿技術的創新開發與應用推廣,融通數字身份、電子認証和網絡安全產品服務,培育數字信任生態等。

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微博

掃描關注上海頻道微博