人民网上海8月14日电 上世纪60年代,新中国重工业发展风起云涌。作为配套的工人新村之一——电机新村曾迎来过炫目的荣光时刻。时光流逝,曾光彩照人的电机新村患上了“老年病”:水管生锈、电线老化、厨卫合用……不免让居住其间的老人们面临诸多不确定风险。

近期,闵行区江川路街道将电机片区适老化改造,作为“四史”学习教育的切入点和落脚点,大力探索连片整体规划的社区养老新模式,实现城区品质、养老服务、民生福祉的同步提升,切实将“四史”学习教育成效转化为看得见、摸得着的养老服务实效。

“点”上抓调查研究,摸准需求顺民意

“天视自我民视,天听自我民听。”最应从“四史”中汲取的历史智慧和宝贵经验,就是重大决策必须识民情、接地气,必须真诚倾听群众呼声、真实反映群众意愿。在“四史”学习教育中,江川路街道班子成员深入各联系点开展现场调研、实地走访,了解到电机新村的老龄化率高达40.5%,超过全市平均35%的水平,而社区环境对老年人的适配度和友好度比较低,人车混道、楼道内扶手老旧以及缺乏防滑设施、照明条件差等问题普遍存在,社区养老设施及服务面临巨大压力。

调研还发现,电机新村老人普遍意愿是“原居安老”,最强需求则是助餐服务。基于在60年代小区里不可能专门辟出空间的最大实际,街道对社区内的存量房屋资源进行反复排摸,同时深度了解各类养老服务对象的差异化需求,重点关注独居、孤老的具体诉求,从而将“沉默的少数群体”的意愿,充分吸纳进嵌入式养老整体规划设计中。

“线”上谋整体规划,“一桥四方”好格局

习近平总书记指出,“无论是城市规划还是城市建设,无论是新城区建设还是老城区改造,都要坚持以人民为中心,聚焦人民群众的需求。”结合“四史”学习教育,江川路街道深入践行“人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念,传承当年“改革开放”敢闯敢试、攻坚克难的勇气和敢为天下先的劲头,紧抓闵行区被列为“全国第四批居家和社区养老服务改革试点区”的契机,率先探索实践,以整体街区规划为牵引,以挖掘存量房屋资源为突破,通过签订租赁协议,将电机厂退管会、煤气站等碎片空间和闲置房产一举拿下,用于社区养老中心、长者照护之家等非营利、普惠性养老服务建设。同时,还充分利用小区物业闲置用房和周边开放式公共花园,进一步完善养老服务配套设施,多渠道增加养老服务供给,推动电机新村适老化改造驶上“快车道”。

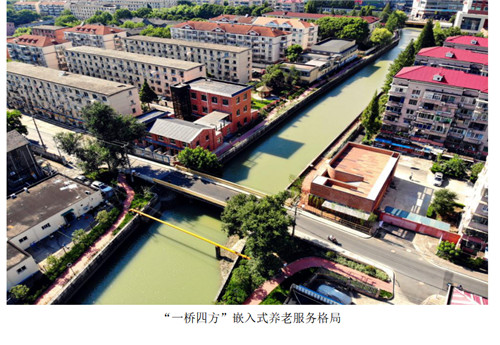

在此基础上,巧借市养老服务行业协会、上海交通大学的“外脑”,对电机片社区改造进行专业指导、规划设计,经与多家专业团队反复商讨,最终确定以宾川路和北竹港交汇处为圆心坐标,在北竹港桥的东南、东北、西南、西北角,分别建设无障碍步道、社区食堂、综合为老服务中心以及长者照护之家,打造“一桥四方”嵌入式养老服务格局,让老人们在15分钟内就能获得信息咨询、情感慰藉、照护、送餐等居家养老服务,让晚年有了一种全新的安享方式。

“面”上求“软硬兼施”,精细打造新品质

习近平总书记指出,“检验我们一切工作的成效,最终都要看人民是否真正得到了实惠,人民生活是否真正得到了改善。”为提升老人对社区适老化改造的获得感,江川路街道聚焦“适老、出行、安全”三个关键,深耕社区改造细节,全力打造高品质的适老社区。楼栋入口处,精心修造的低宽型台阶更易老人行走;配上扶手的无障碍通道,可以让老人们顺畅地行至家门口;入夜后,暖意十足的原木色扶手会亮起灯光,防止视线不清的老人们不慎摔倒;每一层楼不仅用颜色区隔,还清晰标明楼层数,防止记忆衰退的老人忘记楼层;楼道内危险的“飞线”,被统一收纳进管网,大大降低老年人的意外风险。

社区品质的升级,不光靠基础“硬件”,更需要文化“软”建设同步跟上。为此,街道巧借“四史”学习教育机遇,想方设法嵌入新中国重工业发展的历史印记,使片区适老化改造与新中国史、社会主义发展史深度融合。如,“孝亲广场”上设置“光辉岁月荣誉墙”,“长者照护之家”配上具有工业元素的软装配置,北竹港两边涂满电机工业文化元素彩绘等,不仅帮助老人重拾往昔峥嵘岁月,更提醒青年人铭记初心使命。所有为老服务软硬件改造,预计9月份彻底完工,随即正式投入使用。

电机新村“一桥四方”方案,系全市首个连片整体规划的适老化改造项目,其探索实践提供了全新的“闵行样本”。闵行区将继续乘“四史”学习教育的东风,全力实现嵌入式养老的增质、增能、增效,构建从舌尖到心尖的老旧小区为老服务崭新格局。

扫描关注上海频道微信

扫描关注上海频道微信

扫描关注上海频道微博

扫描关注上海频道微博