《大地上的喀什》上海書展首發:黃浦江與葉爾羌河,文學架起溫暖的連心橋

在新疆維吾爾自治區成立70周年與上海對口支援喀什15周年的重要節點,全景記錄滬喀情誼與上海援疆成果的紀實文學作品《大地上的喀什》,今日在上海書展隆重首發。由上海市作家協會、上海市文化創意產業促進會、上海文化出版社共同主辦的“見証新時代,書寫喀什情”主題活動吸引了廣泛關注。

《大地上的喀什》是凝結滬喀兩地深厚情誼的文學結晶,是文化潤疆實踐的生動見証。由作家王偉、薛舒帶隊的上海作家採風團深入喀什腹地,以文學視角展現了新時代喀什傳統與現代交融的獨特魅力,記錄下中華民族共同體意識的生長軌跡。作品既呈現喀什的歷史文化底蘊與風情風貌,記錄新時代民族團結進步的生動實踐﹔亦是滬喀情誼的重要見証,為對口援疆工作留存時代檔案。

通過文學這座橋梁,讀者不僅能感受到邊疆大地的脈動,更能體會到滬喀兩地人民心手相連的深厚情誼——這是上海作家的喀什深情檔案,記錄新時代上海援疆故事的珍貴文本。在這幅由文字與光影共繪的邊疆長卷中,無論大漠孤煙還是都市霓虹,對美好生活的向往永遠是心靈相通的永恆密碼。

2025上海書展活動現場

上海市作協黨組書記、專職副主席馬文運在致辭時強調“文化潤疆貴在綿綿用力,久久為功”,指出該書五輯結構從《這只是開始》到《靜待好故事》,恰似上海援疆工作的生命循環,呼應了滬喀常態化文化共建的深層邏輯。他精練概括了作品的三大特質:“行走的溫度”“時代的刻度”“情感的原色”, 完成了“文學記錄與援疆實踐的精神共鳴”的閉環,詮釋“中華民族一家親”的永恆主題。“對口支援新疆,是黨中央作出的重大戰略決策,是推動區域協調發展、促進各民族交往交流交融、鑄牢中華民族共同體意識的關鍵舉措。上海作為援疆省市之一,始終以高度的政治責任感和歷史使命感,傾情傾力支援喀什地區發展。在這一波瀾壯闊的實踐中,文學何為?作家何為?《大地上的喀什》正是我們交出的一份沉甸甸的答卷。”

首發儀式上,上海世紀出版集團黨委副書記陳平向上海市文化創意產業促進會贈書,上海市作協黨組成員、專職副主席、秘書長畢勝向上海援疆前方指揮部工會主席、中共喀什地委宣傳部副部長馬喆贈書。這場跨越五千多公裡的文學實踐,是“文化潤疆”的碩果,也彰顯了文藝工作者記錄時代、服務人民的擔當。首發式活動由上海市作協黨組成員、專職副主席高淵主持。

《大地上的喀什》

上海市作家協會 / 編

上海文化出版社

多維敘事:立體書寫文化潤疆

《大地上的喀什》由王偉、薛舒、楊繡麗等15位作家執筆,採用蹲點採訪、援疆干部口述、田野調查等方法,構建起跨越時空的上海援疆記憶譜系,以三重維度詮釋“文化潤疆”。

地理人文的交響。 作品巧妙融合地理風貌與人文情懷。作家們通過胡楊林、馕、夜間求醫等具體意象和細節,構建真實可感的工作生活圖景(楊繡麗《像雪蓮花般開放》),或以碎片化日常折射喀什的傳統與活力(默音《南疆的夏與冬》),引發從個體到集體的情感共鳴。正如作家哥舒意在活動現場所說:“上海與喀什,看似遙遠的土地,其實共享著同一種文化基因——它們都是文明碰撞產生的結晶之城。當我們在梧桐絮飄飛的衡山路讀到喀什的桑葚雨,當浦東圖書館的燈光與喀什古城書店的油燈在紙頁上投下相似的光暈,這就提醒著我們:所有的寫作,最終都是在為人類修建一座巴別圖書館,在用文字重建絲綢之路般的文明毛細血管。在所有真正熱愛寫作的人心中,大地從來都是圓的。”

微觀宏觀的統一。 作品既關注宏大時代命題,也聚焦個體生命體驗。既有在遼闊自然中獲得的人生頓悟(三盅《余暉與淚光離別曲》),也通過涼皮店的語言智慧與市井溫情(薛舒《愛情涼皮店》)、漂泊青年的鄉愁(哥舒意《四域三十六》)等,展現新疆多元文化交融下質朴鮮活的生命力。參與活動的作家簡平在首發式上回憶說:“那些天裡,我們跑了很多地方去採訪,用心地去看,去聽,每個人都是那麼真摯,滿懷激情,而所有看到的、聽到的都讓我們感動,所以,很快地與曾經覺得那麼遙遠的喀什拉近了距離,最后就是沒有了距離,沒有了陌生,正因為這樣,作家們在這本書裡寫出來的文字才如此真切,生動,不僅充滿感情,也充滿了新的認識和見地。”

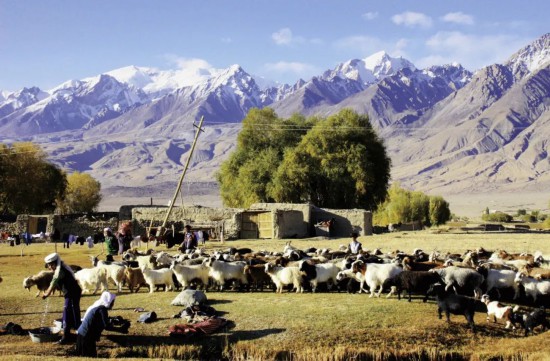

慕士塔格峰下的草場 薛舒攝

傳統現代的融合。注重對傳統與現代創造性融合的展現。王偉《冬日的喀什》將胡楊精神(三千年堅守)與上海援建項目(融合絲路古城原型的數字化博物館、滬式管理+AI的醫院、民族技藝+現代職教的職校)雙線交織,展現邊疆沃土上傳統生命力與現代創造力的共生共榮。李鵬《上海來的眼科醫生》則體現了現代醫療技術與仁心的結合。

16篇紀實文學作品如多棱鏡,從地理坐標到人文光譜,從個體生命到時代圖景,全方位折射滬喀交融的光芒,將宏大的“文化潤疆”敘事轉化為直抵人心的共鳴。而薛舒拍攝的三十余幅作品生動展現了慕士塔格峰的壯美、高台民居的煙火氣以及塔吉克族青年的歡快舞姿。這些影像與文字相互映襯,構建起立體的邊疆敘事。

背景與意義:見証時代,彰顯價值

《大地上的喀什》的誕生源於扎實的文學實踐。

自2010年上海對口支援喀什以來,文化潤疆始終是滬喀兩地深化交流、增進認同的重要紐帶。上海市作家協會積極響應黨中央號召,持續開展喀什採風行動。繼2012年、2019年兩次深入喀什調研后,2023年11月,上海市作家協會再度組織王偉、薛舒等15位作家組成的採風團第三次踏上喀什大地,走進上海援疆前方指揮部、巴楚縣博物館、巴楚縣中等職業學校、人民醫院、小胡楊中心及電商中心等地,實地考察文化、教育、醫療援疆成效,感受絲路文化遺產保護成果,體驗喀什多元文化與現代生活的交融。

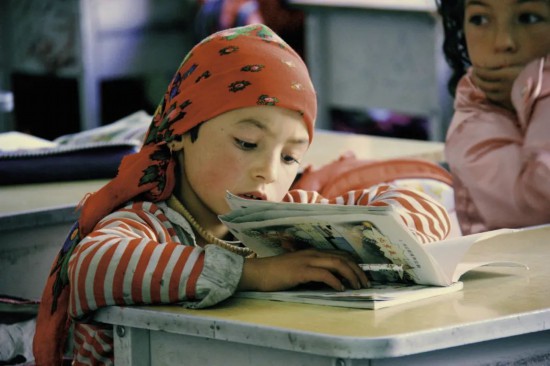

教室裡,一個認真看書的小女孩 薛舒 / 攝

《大地上的喀什》作為這一長期行動的文學結晶,以新疆解放70周年、上海支援喀什15周年為背景,通過海派文學與邊疆敘事的創新融合,讓黃浦江的文脈與葉爾羌河的情懷對話,以細膩的筆觸描繪喀什傳統與現代交融的新貌,展現民族團結的生動實踐。同時,作品通過真實可感的文學表達,讓讀者深切體會到文化潤疆的豐碩成果——從職業學校的技能培訓到電商中心的創業故事,從人民醫院的醫療援助到小胡楊中心的文化傳承,每一處細節都彰顯上海援疆的“造血”功能與長遠意義。這種兼具文化深度與社會溫度的書寫,不僅為新時代邊疆文學提供了可借鑒的創作范式,更成為闡釋“中華民族多元一體”理論的鮮活案例。

上海市作家協會將持續推進文化潤疆行動,未來計劃通過滬喀文學交流、青少年讀寫互動等形式,進一步深化兩地文化共建。讓文學不僅成為記錄援疆歷程的載體,更成為促進民族團結、增強文化認同的精神紐帶。

2025上海書展現場,小讀者展示作家簽名《大地上的喀什》

這部用腳步丈量、用心靈書寫的作品,是上海援疆工作的深情見証,也是新時代講好中國邊疆故事、展現各民族“像石榴籽一樣緊緊抱在一起”的文學范本。上海文化出版社社長姜逸青指出作品創新了邊疆書寫范式,“讓海派文學的細膩與邊疆敘事的壯美水乳交融”,后續出版社將持續關注讀者反饋,為“文化潤疆”出版工作積累寶貴經驗。

(來源:上海援疆 )

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量