上博東館“寶塔乾坤:上海圓應塔遺珍展”開放

市文化旅游局介紹,2024年正值圓應塔完成建筑修繕和考古發現30周年,上海博物館將於東館第二臨展廳舉辦“寶塔乾坤:上海圓應塔遺珍展”,以期為觀眾們呈現古代上海的歷史風貌和江南文化的獨特魅力。本次展覽將從“古塔西林 重大發現”“恩澤延綿 祥瑞齊集”“大千世相 凡塵意趣”三個單元向觀眾呈現館藏300件圓應塔發現的珍貴文物。展覽自2024年8月14日起向公眾免費開放,並持續至11月11日。詳見↓

位於上海鬆江區的圓應塔作為上海市現存最高的古塔,也是上海清理發現文物最多的古塔,具有重要的歷史、藝術、和科學價值。圓應塔又名西林塔、崇恩塔,始建於明洪武二十一年(1388),為紀念圓應睿禪師而定名圓應塔。明正統九年(1444)僧法 將圓應塔遷建於現址。正統十年(1445)六月開啟地宮,將裝藏在洪武年間原塔天宮、地宮中的金銀佛像、舍利等封藏於新塔地宮內。圓應塔七級八面,是江南流行的樓閣式宋塔形式,總高47米。各層四面設壸門,方向依次轉換。底層外加磚體圍廊,南北設拱形門洞。每面牆體長3.05米,往上逐層收縮。每層外牆嵌以模印佛像磚,牆磚刻有供養人姓氏。底層內壁嵌四方明代沈愷草書詩文碑,圍廊外立明洪武二十五年(1392)《西林禪院圓應塔記》、正統十三年(1448)《重建西林大明禪寺圓應塔記》碑刻。1982年,圓應塔公布為上海市文物保護單位。

第一單元 古塔西林 重大發現

峰泖煙波之間,巍峨的圓應塔已矗立數百年,是鬆江府城的象征之一,也是人們記憶中的江南風物。20世紀90年代,上海市文物管理委員會組織對圓應塔進行修繕復原,其間先后發現千余件文物,包括佛教造像、法器、玉器、銅器、錢幣等,年代跨度從南朝至清代中晚期,其數量之多、品種之繁,在全國均屬罕見。其中,一次性發現大量有可靠斷代依據的元、明玉器,在全國也是首例。本單元將展出圓應塔塔剎頂部寶瓶和天宮、地宮內的代表性文物。其中,寶瓶發現時套在中心木柱上,外套銅寶珠。長喇叭筒狀,下大上小,筒壁面鑲嵌有銀經盒、福、祿、壽、喜銅盒、造像、錢幣等,涉及形象包括韋馱、羅漢、無量壽佛、魁星點斗、壽星、觀音等,與銀片銘文版的記述相合。銅盒中的造像分別為:福——魁星﹔祿——觀音、壽星﹔壽——阿閦佛﹔囍——祿官等。儒、釋、道融合,生動反映中國傳統文化中各種信仰和思想體系合和共生的特質。

青田石佛坐像

元(1271-1368)

這是一尊標准的大都地區14世紀中葉藏-漢式風格造像,極其珍貴。元代時期,上海鬆江府一帶是藏傳佛教的重鎮,因此會在上海圓應塔地宮發現這尊造像。

左右滑動查看更多

嵌福祿壽喜盒銅寶珠內膽

清道光十九年至光緒十八年(1839-1892)

寶珠內膽發現時套在木中心柱上,整體呈長喇叭筒狀,上小下大,在下段筒壁周圍鑲嵌有無量壽佛等銀片造像、銀經盒、福祿壽喜銅盒及錢幣等。

銅鎏金佛坐像

明洪武二十九年(1396)

由周王朱橚為還願而出資鑄造的5048尊如來像之一,此尊是目前所見唯一從塔藏中發現的洪武丙子款造像。

第二單元 恩澤延綿 祥瑞齊集

圓應塔中發現了大量佛造像、塔等佛教用器和刻於其上的發願文,以及建造、修葺古塔時民眾施舍入塔的心愛配飾或貴重財寶等日常生活用器,反映了歷史上佛教中國化形成的獨特文化景觀和中國傳統文化兼容並蓄、和諧圓融的智慧,表達中國人世世代代對美好生活的向往和追求。本單元將進行集中展示。

圓應塔發現的造像,以質地分有金、銀、銅、石、玉、瑪瑙等,以像類分有佛、菩薩、羅漢、護法天王等﹔帶發願文的文物,大多是銀鎏金造像,也有部分為銅、石造像,從發願文可知,除了部分為在前朝舊物上刻寫的之外,大多是由上海本地銀匠制作,由佛教信徒、善男信女施舍的民間造像﹔大量由金、銀、琉璃、水晶、玉、瑪瑙、青金石、珊瑚、琥珀、芙蓉石等制作的飾件及錢幣等財貨珍寶,多為善男信女的心愛之物和貴重財寶,應該是作為七寶施舍到塔內的。

銅十一面觀音菩薩立像

五代(907—960)

觀音十一面,赤足站立於圓形蓮座上,身軀略呈S形,體態優美頗具動感。

白玉“緊那羅女”飾

元(1271—1368)

發現於圓應塔地宮,玉質溫潤,雕工精湛。“緊那羅”又名“樂天”,意為“音樂天”“歌神”,是佛教天神“天龍八部”之一。

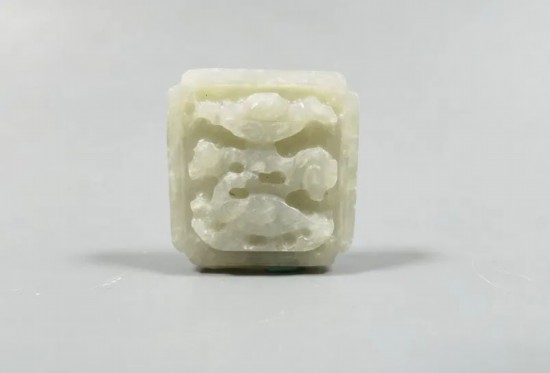

青玉龜吐雲紋帶銙

元(1271—1368)

青玉質,方框內裝飾有龜吐雲紋,烏龜仰頭作反向,其上有旋渦狀雲紋,以“烏龜吐雲氣”為題材的作品,這是目前唯一一件有年代可考的實物。

第三單元 大千世相 凡塵意趣

本單元將展出的圓應塔遺珍以表現古代江南和上海地區世俗生活和風土人情為題材,映照出古人的生活日常、民俗信仰、自然觀念、市井風貌。其中包括信徒施舍入塔的曾用來裝點日常生活的文房用品、飲食器皿、銅鏡、飾品等工藝品,折射了當時人們的生活場景和審美趣味﹔動物題材的造型和紋飾,既有觀察自然的寫實作品,也有源於幻想的祥瑞動物,皆精彩生動,反映了古人對萬物生靈的認識,和對福祿壽喜幸福生活的祈盼,也與今人追求人與自然和諧相生、永續發展的願景相契合﹔童子和嬰戲主題文物上,不僅可以了解當時社會的觀念習俗,還可觀察古人對人自身的細致描摹。孩童們靈動可愛的形象,映射著對明天的無盡希冀。

瑪瑙鳥形把杯

元(1271—1368)

杯直口,收下腹,平底。杯口外沿及近底處各設壓邊線一道。手把作片狀鴛鴦形,體表簡刻羽翅,作鳧游狀。由於瑪瑙硬度高、色澤美麗,故早在宋元時期人們就好用其制器。

珊瑚魚龍佩

南宋(1127—1279)

這件魚龍佩利用珊瑚的天然造型將龍首魚身合為一體。魚龍造型源於印度神話中的摩羯紋,傳入中國后經過漢化,由原來的長鼻獸首魚身像轉化為長角羽翼龍首魚身像。

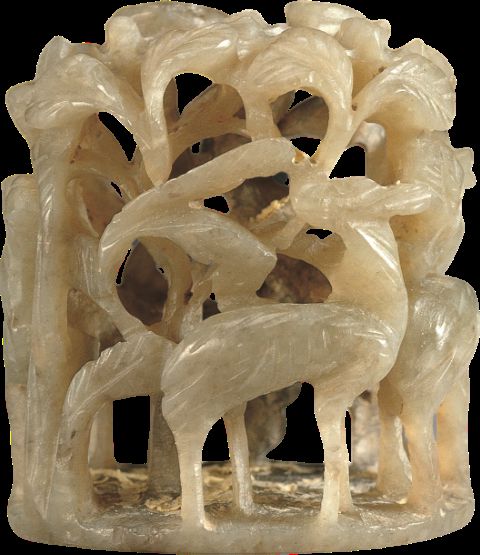

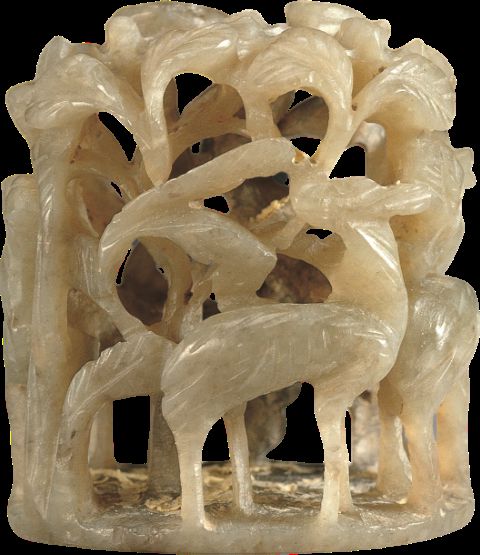

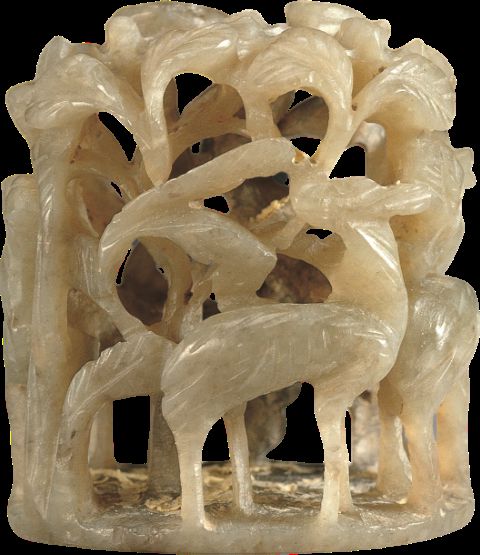

青玉“秋山”爐頂

元(1271—1368)

爐頂作圓柱體,以柞樹為景,樹叢中圓雕一對雌雄鹿。鹿回首站立,三角眼,削竹形耳,體表以縱橫不一的陰刻線作體毛裝飾。柞樹下有靈芝,靈芝菌蓋寬大,蓋邊作對稱卷雲紋。

銀鎏金孔雀形飾

明洪武至正統(1368-1449)

孔雀回首,高冠,尖嘴,翹尾展翅,整體作開屏狀,造型舒展優雅。佛教重視孔雀是受古印度文化的影響,其原型為印度藍孔雀。在佛教世界中,孔雀還是著名的音樂鳥。

白玉嬰戲三人挂飾

明洪武至正統(1368-1449)

器物主體為女童像,一稍大男童隨左,另一幼童騎於女童肩膀上,從形象來看,似為姐弟。該器設計精巧,造型逼真,具有較高的藝術價值。

據介紹,上海考古歷時經近90年的發展,經過幾代考古人接續奮斗,取得了顯著成就。這些成果不僅延伸了歷史軸線,增強了歷史信度,也豐富了歷史內涵,活化了歷史場景。鬆江圓應塔的修繕和發現,無疑是其中濃墨重彩的一筆。西林望雲間,寶塔藏乾坤。今日,圓應塔珍藏文物重現於世,從工藝技術、心理觀念、人文風貌等方面展現了江南文化的歷史方位和獨特魅力,是古代上海市鎮發展、文化繁榮、生活雅致的重要實証。

展覽名稱

“寶塔乾坤:上海圓應塔遺珍展”

展覽日期

2024年8月14日至11月11日

(周二閉館,國定假日除外)

展覽地點

上海博物館東館第二臨時展廳

資料:市文化旅游局

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量