“搬家”后的文廟舊書市場,還好嗎?

在一眾書迷看來,與攤主議價時的熱絡,感受到了逛舊書市場的氛圍,即便心儀的書籍未到手,就當是定期過來見見老朋友聊聊家常。

舊書市場新址開張

“一周一會”的文廟舊書市場,自1986年開辦起,就成為上海重要的舊書集散中心。2021年,隨著文廟進入全方位修繕改造,其二手書市場隨之走進歷史,許多商家搬遷至城隍廟的福佑、福民兩座小商品市場,在游人如織的豫園為愛書人開辟出一片歡樂天地,留住書香滿滿的煙火氣。

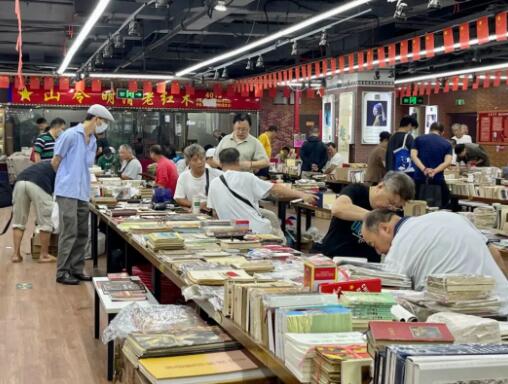

“朋友儂文學經典要哇?很便宜的。”“我喜歡烹飪、花藝、跳舞的,儂這裡有伐啦?”……周日早上9點不到,福佑商廈地下2樓的場地,有一半都支起了舊書攤頭。來淘書的爺叔、阿姨興致勃勃地埋頭翻書、找書,偶爾和攤主交流兩句,不一會兒手上的書就越疊越高。等到結賬時,你來我往砍個價,最后掏出2張10元鈔票,還能找回幾個鋼镚,賓主盡歡,好不熱鬧。

福佑商廈舊書市場延續文廟舊書市場慣例,在每個星期天與書迷准時見面。其布局也很簡單,幾大行的長桌一字排開,過道頗為寬敞,室內空調開得也足。實際上,這個舊書市場還另有“半壁江山”:與福佑商廈僅一街之隔的福民商廈4樓,每周日同樣是屬於舊書攤與淘書人的書香盛會。有意思的是,兩座書市雖不在一棟樓內,格局、氛圍,甚至連一字排開的長桌都一模一樣,要是碰上同樣從福佑商廈舊書市場“專場”過來的淘書人,一種時空折疊的感覺就會更加強烈。

城隍廟舊書市場的大部分圖書都賣得很便宜,有1本2元的,也有10元2本甚至3本的,絕版書和老版本古籍書價格則相對要高一些。文學圖書幾乎是每個書攤的“標配”,武俠小說、偵探小說、歷史傳奇等等一應俱全,且價格非常便宜﹔像連環畫、小人書這樣能收集成套的圖書,根據稀缺性和品相情況,價格區間則會相對更大。

記者在現場看到,雖然書攤上擺放的二手書看上去都頗有些年頭,但古舊卻不破舊,攤主們把圖書分門別類后碼放得整整齊齊,一些比較矜貴的古舊書籍還被攤主仔細包上塑料套膜,防止擦蹭損壞。當然舊書市場不僅僅賣舊書,如果眼睛夠“尖”,還能淘到不少“寶貝”,譬如很多人小辰光喜歡搜集的連環畫、票據、磁帶﹔當年的“頂流”明星照,都是滿滿的童年記憶。

除此之外還有一些珍貴的絕版書籍、期刊、報紙、戲單、交通地圖等等,成套、成冊的價格稍微貴一些,也更具有收藏價值。每個星期天早上,不少識貨的人早早就守在相熟的攤頭前等待攤主“上新”,來晚的顧客如果不願空手而歸,就會和攤主互留聯系方式,反復強調自己想要的物件后,才轉戰下一個攤位。

環境有變興趣不變

如今的城隍廟舊書市集攤頭大多是2022年前后從文廟搬遷過來的,攤主普遍都是有著豐富二手書經營經驗的“老法師”。

一位干了三十多年舊書生意的攤主告訴記者,自己愛看書,也愛“玩書”,從年輕時就把買賣二手書當作業余愛好。“現在退休了,每個周日過來以書會友,白相白相也蠻有勁的。”

當然書市裡不乏專業的二手書商家。比如劉師傅不僅有38年線下實體書市擺攤經驗,還在孔夫子舊書網經營了十多年網店。“學會上網后我就開了這家網店,收書、賣書都比較方便。”劉師傅坦言,線上書店的經營情況總體要比每周一次的線下書攤好,“舊書市場已經成為我們上海的一個特色文化了,過來和其他商家和讀者交流交流,也是一種很難得的機會。”

回想起當年文廟舊書市場的盛況,大家都相當感慨:“目前這裡還算熱鬧,但肯定比不上以前在文廟的時候,當時還要買票才能進,一天最多賣出過6000多張門票。”

據了解,舊書市場從文廟露天場地搬到“城隍廟”的小商品批發商場后,攤位費略有提高,但整體環境相對有所改善,做買賣時也不用擔心風吹日晒了。

“不過可能是宣傳不夠,現在來淘書的人比以前少多了。”商家的這一說法,獲得許多老客人的認同。“以前文廟舊書市場就從櫺星門走進去,一個廣場走走逛逛很方便,有書迷也有游客,熱鬧得不得了。現在要麼在地下2樓,要麼在4樓,七拐八拐的,第一次來都要找上老半天,游客基本看不到了。”

雖然位置變了,但不少新老書迷還是會“鑽牛角尖”地找過來。比如住在老西門附近的劉師傅,每周日風雨無阻到舊書市場“報到”,他戲稱自己是這裡的“積極分子”。

“運動、保健類型的書我都看一點的,還有棋譜我也感興趣的。”劉師傅打開沉甸甸的環保袋,向記者展示他一上午的收獲。在一旁埋頭淘書的楊師傅也應聲湊過來看了看,稱贊道:“哦喲,你這書挑得蠻好,哪個攤頭淘的?多少銅鈿啊?”楊師傅表示,自己淘了二十多年舊書了,追著舊書市場從文廟一路跟到城隍廟,他感嘆:“露天場所的空氣比較好,而且是在孔夫子的注視下買書看書,要我說還是更喜歡文廟的環境。”

見見市面會會朋友

如今線上有不少專業的買賣二手書平台,交易和物流體系都已經很成熟,為什麼還有這麼多買家和賣家願意在每個周日的一大早特地趕來“城隍廟”?

在書迷們看來,顧客與賣家議價時熱絡的交流氛圍,是逛傳統舊書市集才有的體驗。“會出現在舊書市場的人,大多對二手書還是有些了解的,大家心裡毛估估個價位,就可以開始出價了,買家會挑剔品相以壓低價格,賣家則會從內容價值和稀缺性維護自己定價的公正性,是一個很有看點的博弈過程。”攤主劉師傅告訴記者,攤主和讀者很多都是老面孔,即便沒有買到心儀的圖書,就當是定期過來見見老朋友話話家常,也是周末裡的一個休閑好去處。

正在攤位挑選糧票的應師傅與劉師傅因二手書相識多年。他說自己家住浦東,路程不近但同樣是舊書市場的常客:“我以前住在“城隍廟”,后來搬到浦東去了,到周末還是習慣來書市看看。”應師傅感嘆道,“以前舊書市場還在文廟時,和太太一起淘淘舊書,老開心的。太太前幾年走了,剩下我一個人,我還是堅持每周來書市走一走,兜好了就去靜安寺妹妹家吃午飯,下午再回浦東,幾乎每個周日都是這樣。”

舊書市場一眼看去,攤主和書迷以上了年紀的上海市民為主,偶爾有少數年輕人在長桌間穿梭﹔他們與攤主“討價還價”的架勢一點都不輸老書迷。

“你不能問‘能不能便宜點’,而是要把心裡的價位堅定地說出來,這樣才是有效講價。”00后書迷陳凱把自己的經驗向記者“傾囊相授”。別看他年紀不大,但淘二手書也有十多年時間了。在他看來,舊書頁上有之前讀者留下的痕跡,這些涂涂畫畫就是二手書流轉過程中的“余溫”,能更好地幫助他走進書裡。“當然有一些老版的文學書,在裝幀和封面設計上要比新版好看,我也會適當收集一些。”

2021年10月8日,上海文廟正式暫停對外開放,開始實施工期約為2年至3年的修繕改造,讓原本紅紅火火的文廟舊書市場歸於平靜。據了解,考慮到市民對文廟舊書市場的需求和不舍,黃浦區有關部門也將在文廟修繕期間不定期舉辦不同主題的舊書交易,把傳統經典保留下來的同時,在新時代注入新的內涵,實現文廟區域的更好發展。得知這一消息的攤主也都熱情高漲地表示,“隻要文廟重辦舊書市集,我們一定回去支持!”

(來源:上海黃浦)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量