為城市更新增添新注腳 為城市生活注入新內涵

又見張園 再現繁華(視線·城市更新)

|

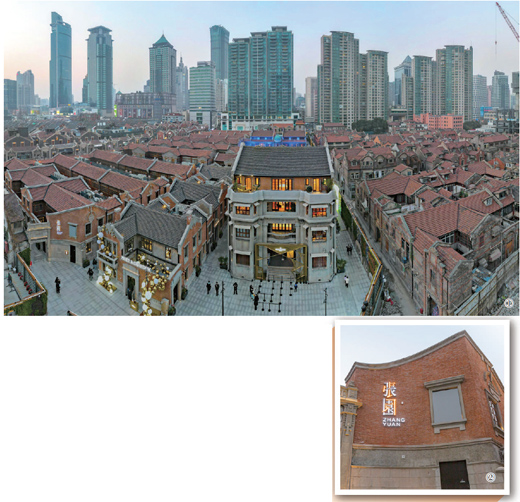

圖①:俯瞰張園。 |

|

|

地處上海市靜安區南京西路風貌保護區核心位置的張園,至今已有140余年歷史。它是上海現存規模最大、保存最完整、建筑風格最豐富的石庫門建筑群之一,也是上海首個保護性征收改造的城市更新項目。在歷經4年的保護性改造后,張園西區已於2022年12月1日正式對公眾開放,這片打上“海上第一名園”“七十二家房客”印跡的石庫門裡弄,以更勝往昔的繁華與生機,為城市更新增添新注腳,為城市生活注入新內涵。

海上名園 中西合璧

開園不久,上海張園西區聯動茂名北路分時段步行街,為市民帶來沉浸式音樂劇聯動等精彩紛呈的游園活動。春節黃金周,張園西區日均人流量在1.5萬人次以上,1月26日則達到峰值2.95萬人次。

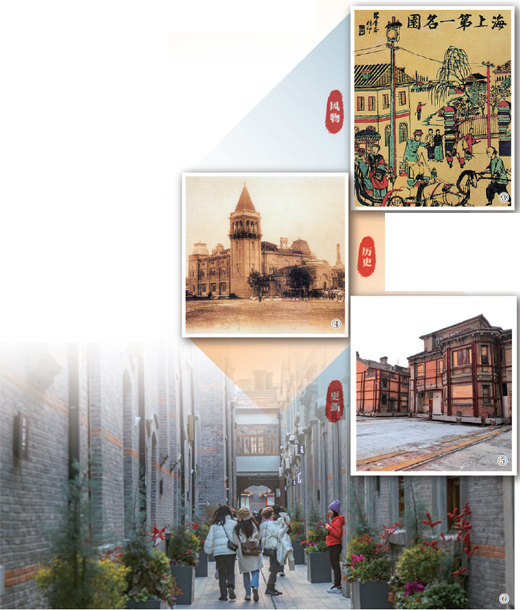

隨著西區的重裝亮相,百年張園似乎又回歸它本來的面貌——上海盛極一時的公共活動和文化娛樂中心。1882年,無錫富商張叔和購地建起私家園林,取名“張氏味莼園”,簡稱“張園”。這座私邸花園的開放,不僅吸引了孫中山、蔡元培、章太炎等人來此開壇演講,還集納了當時幾乎所有的新鮮事物——上海第一盞電燈在這裡點亮、上海第一輛自行車在這裡試騎、中國第一部話劇在這裡上演……因此,張園一度是“摩登”的代名詞。

到了1919年,張園被劃分為28個地塊陸續出售,28家業主入住后帶來了不同風格的石庫門建筑群。每棟房子都有一圈石料箍著的門框、一對烏漆實心厚木的門扇和一副考究的銅環,在上海話裡,“箍”和“庫”的發音很像,“石箍門”也就漸漸演變為“石庫門”了。

“張園是典型的中后期石庫門建筑群,中西文化在這裡融會貫通,傳統江南民居與西洋風格建筑交相輝映。”負責修繕張園的上海靜安置業集團裝飾公司總經理褚峰說,張園內最經典的中西合璧建筑當數西區12號樓。從外部看,這座建筑的巴洛克風格穹頂與中式庭院長廊完美契合﹔走進建筑內部,隻見傳統雕花木窗、進口洋鬆木扶手與綠色釉面磚壁爐搭配和諧。

張園的精妙還在於內部規劃布局。“在張園的弄堂裡行走,拐個彎,可能就會看到完全不同風格的建筑。”上海靜安置業集團董事長時筠侖眼中的張園,四處通達卻錯落有致——10米寬的總弄、6米寬的支弄、3米寬的毛細弄,條條裡弄皆是互通。

向史而新 修舊如故

新中國成立后,位於老城廂威海路的張園裡頭建起了廠房,更多人住進石庫門裡弄,最高峰時,這裡的居民達近萬人。一扇“石庫門”,就是一片自成一統的小天地,是“七十二家房客”的柴米油鹽、市井煙火,也是海上人家的磚瓦相連、溫情巷陌。

生長在石庫門老弄堂裡的黃敏,自上世紀90年代搬到張園后就再沒離開過,“在我們這些老居民心中,張園不僅濃縮著上海的歷史,也充盈著鄰裡間相互守望的溫情暖意。”

直至2018年張園啟動保護性征收改造,黃敏一家成為第一批簽約的居民——征而不拆、人走房留,張園歷史翻開新的一頁。“心裡肯定是舍不得的,但時代在發展,城市在更新,張園也需要換一種活法。”

20多年來一直忙於上海舊改工作的時筠侖介紹:“近年來的城市更新工作更加注重城市風貌的保護。保留、改造、拆除——‘留改拆’裡,保留被放在首位,要完好保留街坊肌理、街巷尺度和建筑風貌。”

過去幾年,褚峰每天都在修繕張園的一磚一瓦中度過。盡管他所在的團隊曾出色完成靜安區80%紅色舊址的修繕任務,但面對張園6萬平方米龐大體量、13處市優秀歷史建筑、24處區文保點以及5處規劃需要保留的歷史建筑,一時也有些畏手畏腳。對傳統文化的尊崇、對歷史建筑的敬畏,讓團隊裡每個人都兢兢業業、不敢怠慢。

2015年開始,上海靜安置業集團為張園內的歷史建筑建立了“一幢一檔”完整資料庫,張園內42棟、170幢、2053個房間都被清晰記錄在案,從建筑概況、房屋信息、基礎資料到歷史圖紙、現狀圖紙等,都十分完備。檔案團隊還搜集了老居民的照片、採訪屋主后人的影像和文字資料,並附上工藝描述、保護建議等。同時,每幢建筑都配備清單,記載著改造過程中須原樣保留的部位。

2022年,再次回到張園的黃敏無比欣喜,眼前的張園16號樓,無論是外牆立面,還是室內的格局、樓梯、馬賽克花磚、門窗以及天花線腳造型,都復原了當年模樣。面對保留下來的歲月痕跡,黃敏讀懂了張園保護性改造團隊“向史而新、修舊如故”的初心。

閱讀建筑 功能活化

重新恢復公共空間屬性的張園變得可親、可感、可觸碰。“以前的修繕保護是讓老建筑延年益壽,而保護性改造則是賦予老建筑以新的生命。”時筠侖說,張園的活化利用,一方面要避免一味走高端路線,呈現出高冷、生人勿近的面孔﹔另一方面還要避免落入“千街一面、千店一面”的俗套。

根據規劃,未來張園東部區域將設置酒店、公寓及辦公場所,帶動片區產業升級﹔西部區域則引入國內外知名品牌,打造城市商圈﹔靠近吳江路區域,將由享有國際聲譽的設計師團隊形成美術館設計方案﹔南部沿威海路區域將打造潮流文化中心及演藝中心,展示以非物質文化遺產為核心的中國傳統文化,進行廣泛深入的全球文化交流。

張園更新,不僅是一個歷史風貌區整體保護的嘗試,更是為盤活城市存量資源探路。“隻有活化利用,老建筑才能真正歷久彌新。”靜安區規劃和自然資源局局長施煜認為,帶著城市文化屬性的老建筑,被賦予新的功能、新的公共屬性,讓人們可以親近它、使用它,這才是老建筑最好的活法。

張園恢復往昔熱鬧,市民游客紛至沓來。漫步其中,人們品鑒到風貌街區之趣,也讀到了歷史建筑之美。“建筑可閱讀、街區可漫步”,果不虛言。

《 人民日報 》( 2023年04月22日 06 版)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量