要抓一些“牛鼻子”工作,抓好“政務服務一網通辦”、“城市運行一網統管”,堅持從群眾需求和城市治理突出問題出發,把分散式信息系統整合起來,做到實戰中管用、基層干部愛用、群眾感到受用。

——習近平

2019年11月

今年4月30日傍晚,一場突如其來的大風導致市區駛往崇明的輪渡停航,恰逢G40高速車流量大,數百位改乘公交的市民滯留在浦東五洲大道的申崇線終點站。“我今天還能回家嗎?”一些市民擔憂。

情況迅速通過相應的監測系統傳遞到城市運行管理中心和交通、氣象等部門,近100輛公交車第一時間調度。從接報關注到各部門協同處置完畢,再到最后一批乘客上車、發車,一共用了1小時50分鐘。人們感嘆:“這就是上海的效率!”

效率背后蘊含的是城市治理的智慧。就在幾天前,“中國共產黨的故事——習近平新時代中國特色社會主義思想在上海的實踐”特別對話會在滬舉行,面向參與視頻連線的來自近100個國家的740多名代表以及現場40多個國家的駐華大使,上海市委書記李強特別推介了上海當前城市服務和城市管理的重要抓手“兩張網”——政務服務“一網通辦”和城市運行“一網統管”。

近年來,上海牢牢抓住這兩項城市治理的“牛鼻子”工作,在科學化、精細化、智能化上下功夫,聚焦“高效辦成一件事”“高效處置一件事”,堅持從群眾需求和城市治理突出問題出發,探索出了一條超大城市的治理新路。

從人海戰術到智能運行

超大城市的治理,是當今世界的一大難題。

人口多,車輛多,高樓多,企業多,這就是今天我們所生活的上海的模樣。一組秒速更新的數字常常被管理者們提起:近2500萬常住人口,逾500萬流動人口,逾217萬家企業﹔抬頭仰望,是約6萬幢24米以上的高層建筑和逾千幢100米以上的高層建筑﹔腳下,有總裡程達772.9公裡的軌道交通穿梭飛馳,每個工作日運送逾1100萬人次旅客,12萬公裡地下管線保障城市各項基礎服務供給。

城市規模越大,運行管理的面越寬,問題也會越多。新中國成立后,尤其是改革開放以來,上海持續推動城市建設管理體制的改革創新,逐漸形成了超大城市“兩級政府、三級管理”的城市管理格局,2014年上海又出台“1+6”文件,將城市管理的事權下放,推進城市管理的力量下沉、重心下移,構建起超大城市的分級管理構架。

通過一系列的機制改革,管理者們試圖將管理范圍從“圍牆外”的街區向“圍牆內”的社區覆蓋,將管理時間從“8小時”向“24小時”延伸。

然而,城市規模不斷擴大,要處置的事情越來越多,“上面千條線、下面一根針”的苦惱隨之而來。

盡管資源和權力下沉了,一些問題依然沒有得到根本性的解決:基層治理權與治理任務失衡、治理抓手與治理責任失衡,都不足以支撐起這座超大城市的現代化治理體系。

“傳統的網格化管理以綜治管理為主,仍有覆蓋不到的地方。”復旦大學國際關系與公共事務學院教授劉建軍說,“如果有智能網的話,管房、管人、管地、管景點,所有治理對象都可納入智能網絡上。”

在群眾享受政務服務時,曾經也面臨著一些弊病帶來的不便——去政府部門辦事,有時不僅要提交諸多証明材料,甚至在這個部門証明了一次,到了下個部門辦事還得再証明一次。

一流的城市,要有一流的治理。依靠傳統的人海戰術和一般的技術手段,很多問題已經看不清楚、管不過來、處理不了,從海量數據資源中尋求更優解決方案甚至及早預見潛在風險將成為趨勢。

政務服務“一網通辦”和城市運行“一網統管”這兩項“上海首創”應運而生。

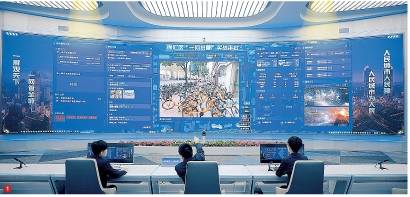

“一網通辦”,就是把所有政務服務事項整合到一個門戶網站上,市民和企業隻要進一張網就能辦各種事,享受政務服務就像網購一樣方便。“一網統管”則是把城市管理信息集中到一個網絡系統,通過一個屏幕就能觀察全城運行情況,通過一張網就能處理方方面面的事。哪裡發生交通擁堵、哪裡出現積水漏水、哪裡存在消防隱患,都能及時感知、快速反應、協同處置。

疫情防控中發揮了重要作用的“隨申碼”,就是“兩張網”協同發力的最典型案例。依托政府部門海量政務數據及通信運營商、公共交通等社會數據,讓“綠碼通行”在方便群眾的同時也精准助力疫情防控,減輕了基層人員的查驗壓力。

從人工協調到數據跑腿

“‘一網通辦’和‘一網統管’是上海智慧城市、智慧政府建設的‘一體兩翼’,也是治理數字化的有機組成部分。”上海市政府辦公廳副主任、市大數據中心主任朱宗堯說。

盡管應用的范圍有所差異,但不論是“一網通辦”還是“一網統管”,其實都指向同一個目標,就是在市民需求和政府管理之間尋找一個契合的模式。對於這一目標,上海早已展開了各種形式的探索。

2012年,上海開通“12345”市民服務熱線,以“對外一口受理,內部分類處理”的綜合服務模式,整合了全市各條線熱線電話的資源和職能。同時,群眾反映的急難愁問題也通過辦結工單的機制推進解決。有事就打“12345”,逐漸為廣大市民所熟知。

盡管每一個電話都能得到回應,多數卻無法在第一時間得到解決。試想一下,晚上睡覺時間窗外傳來了噪聲,撥打投訴電話后,到第二天才有相關部門來電詢問,前一晚的徹夜難眠是何滋味?

有時類似問題的出現可能並不是因為接線員有“拖延症”。光是小小的“噪聲擾民”就有13種情形,每種都得派單交由不同部門來處理:工地施工是城管處理﹔鄰居裝修要叫物業來管﹔隔壁家的無証寵物狗半夜“汪汪”叫得求助派出所……“多頭治理”不僅造成投訴無門,也導致處置效率不高。

“‘一網統管’帶來的變化,就是讓‘協調’變成了‘協同’。”上海市政府辦公廳副主任、市城市運行管理中心主任徐惠麗一語道破。

一字之差,折射出治理方式的重大轉變。

基層工作人員甚至各個區、各個委辦局領導之間一次次的電話溝通、當面會談、現場推進,以及上下級之間的指令分派、請示匯報,這些以往再平常不過的工作流程,如今都變成了統一機制下的“自動運轉”。繁瑣的流程都依靠“數據跑腿”,不僅工作人員的負擔減輕,對事件的處置效率也帶來了質變般的提升。

就拿消防通道違停來說,某日9時54分,市城運中心通過“城市之眼”攝像頭發現浦東新區北蔡鎮博華路有一輛違停車輛佔據了消防通道,立即推送給浦東新區城運中心,區城運中心隨即向所屬街鎮派單,街鎮接收后下發處置任務……系統內自動派單用時不到2秒。15分鐘后,10時09分,市城運中心接到反饋:問題已處置完畢。

又比如共享單車亂停放的管理,目前在黃浦等區已經可以通過算法對視頻畫面自動識別,如有違停現象系統將自動報警。“有了智能化手段來觀察、預防,我們基層一線工作人員的負擔大大減輕了。”黃浦區城運中心工作人員王福鴻說。

政務服務同樣也通過“數據跑腿”代替了群眾跑腿。自2018年初上海開始實施“一網通辦”改革以來,平台實現了行政審批事項全覆蓋,接入平台事項達3166項,累計實名注冊個人用戶達5200萬,2020年日均辦事達17.3萬件。

“其實群眾並不關心辦事要找哪個部門,他們最關心的是能不能把事辦成,能不能辦得快、辦得方便。”市政府辦公廳一位工作人員說。去年,“一網通辦”選取一批日常辦理頻率高、改革需求面大的“15件事”,開展業務流程再造和數據共享。比如小孩出生的事項辦理,辦事環節由22個減少到2個,累計辦理時間由原來近100天變為不超過25天,辦事跑動也從原先的十余次變為“最多跑一次”甚至是“零跑動”。

3年來,“一網通辦”已累計實施357項改革舉措,形成了一批可復制推廣的經驗和模式。去年,上海“一網通辦”改革還入選聯合國全球電子政務調查報告經典案例。在上月中央黨校(國家行政學院)電子政務研究中心發布的《省級政府和重點城市一體化政務服務能力(政務服務“好差評”)調查評估報告(2021)》中,上海的得分已經位列省級政府整體指數排名第一位。

從“看急診”到“治未病”

早在上世紀60年代,建筑學家梁思成就曾說過:“城市是一門科學,它像人體一樣有經絡、脈搏、肌理,如果你不科學地對待它,它會生病的。”

城市是一個有機的生命體。如果說在那時我國的城市“還沒有長大”,還不會得心臟病、動脈硬化、高血壓等疾病,隻會得傷風感冒這樣的“小毛病”,如今的上海早已“長大”,更需要關注“健康風險”。

眼下,上海前后耗時30多年、投資數萬億元建成的大規模城市基礎設施已進入超期服役或超負荷運行階段。有專家認為,上海正迫切需要建立健全城市基礎設施風險管理責任制度和保障機制。

浦江恆流,上海恆新。城市發展變化的滔滔巨浪一刻不息,也為城市治理帶來了不確定性。要讓這座超大城市時刻“耳聰目明”,城市治理就不能隻滿足於“看急診”,高效的辦事和處置還只是第一步,接下來要考慮的,應當是如何“治未病”:將被動地處置問題,變為主動地發現問題。

不久前,上海城市運行數字體征1.0版正式上線,作為國內首個“實時、動態、鮮活”的超大城市運行數字體征系統,它所要實現的正是依托遍布全城的泛感知設備和千萬級的城市治理“神經元”,通過海量數據來為城市實時“體檢”。

就像人的生命體征有心率、脈搏、血壓、呼吸等各項指標,城市的數字體征也包含方方面面。既有氣象信息、土壤質量、水質安全、垃圾清運情況等城市的“自循環系統”,也有車流、人流、物流、信息數據流、能源流等因人產生的流動指標,還有商業、旅游等社會生活指標以及政務服務、民生服務等體現城市宜居宜業的指標等。

去年底的寒潮期間,歷年冰凍天氣的主要結冰點武寧路橋和曹楊路橋就在科技助力之下安然度過。相關部門在兩座橋上安裝了路面結冰傳感器,橋面溫度及是否有積水都能實時了解,一旦路面氣溫降到2°C,相關應急人員和工程車輛就會接到報警,准備實施防滑措施,把工作做在危險發生前。

科技為治理賦能,最終是要讓治理為人民賦權。隨著“兩張網”建設的不斷推進,群眾生活與城市治理都在迎來模式創新與方式重塑,這樣的城市更有序、更安全、更干淨。上海這座現代化國際大都市的數字化轉型也將向縱深推進,不斷踐行“人民城市人民建,人民城市為人民”的重要理念,讓生活在城市中的每個人更有獲得感,繪出一幅智慧城市的宏偉藍圖。

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微博

掃描關注上海頻道微博