“走在武漢街頭,看到川流不息的車輛,聽到路上的歡聲笑語,哪怕是街頭喇叭的雜音,都讓我心潮澎湃——這才是一個健康城市的模樣。當我回到我生活的上海,面對以往覺得焦躁的排隊等餐或者高峰堵車時,我不再有厭煩,而是心懷感激,這是我去武漢之前從來沒有想到的。”上海外國語大學研究生一年級學子戚靖康回憶起近日的武漢之旅,有點不好意思但又滿懷感慨地說,“我就是尋訪過程中哭了好幾次的那個同學。”

為迎接建黨百年,上海外國語大學特色開展黨史學習教育,鼓勵師生通過一系列“行走的黨課”開展黨史學習。

【這黨課實在“太好哭了”】

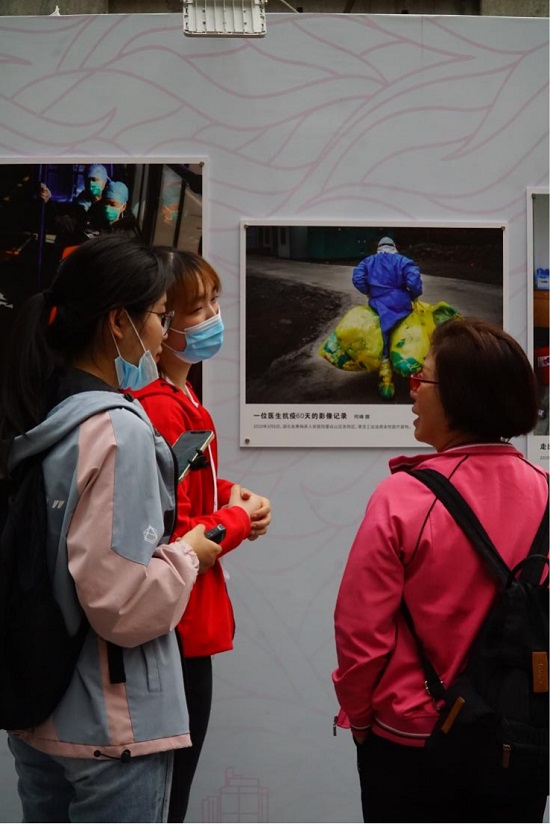

今年,恰逢武漢新冠肺炎疫情“解封”一周年,戚靖康和其余15位同學組成的上外新聞傳播學院的“學生背包記者團”,在專業老師的帶領下赴武漢開展黨史學習教育和武漢后疫情新面貌採訪實踐。

中國共產黨的第一次工人運動高潮、八七會議、武昌起義……武漢的一房一巷似乎都蘊藏著一個個鮮為人知的紅色故事。為了更好地了解武漢的革命歷史,上外學生背包記者團一行先后前往了武漢八七會議會址紀念館和武漢革命紀念館採訪調研。革命前輩的紅色故事以及武漢的抗疫故事,讓不少參與同學表示,這次行走的黨課實在“太好哭了”。

帶隊老師鄭闖表示,“這次武漢之旅希望給同學帶來不一樣的收獲和更多的認同。同學們正在積極通過融媒體作品的制作來表達武漢之行的所思所想所感,期待用專業所長傳播他們切身感受到的紅色故事與黨的精神。”

(戚靖康與同學們在武漢抗疫攝影展上採訪來自廣西的觀展者)

同樣在行走和記錄中深有感觸的,還有來自上外國際教育學院的同學們。在學院組織的學生歷史講述團中,同學們一起策劃紅色主題尋訪線路,以“我眼中的百年情懷”系列短視頻的形式進行紅色故事、傳統文化、改革發展歷程的創新展示,深度融合歷史觀,打造看得見內容、悟得到情懷的研學和實踐品牌。

系列短視頻錄制了近十集,緣起“上海之根”鬆江區,途經“吳根越角”浙江嘉興、“東方威尼斯”江蘇蘇州、“中國極限運動之都”浙江湖州、“浙江綠谷、養生福地”浙江麗水、“中國小面之都”重慶,結於“國家森林城市”雲南普洱。

在浙江梅灣村的紅軍古道,國際教育學院本科學生金夢怡拍攝並講述了紅軍泉、紅軍紀念廣場、百年古樟樹木等背后的崢嶸歲月故事,感悟到“求是挺進”的浙西南革命精神,並發出感慨:“這裡的一山一石一草一木,都記錄著革命志士的紅色印記。不忘來時路,我們才能走得更遠。八百多年間,梅灣村所經歷的風雨兼程、滄桑故事等或許都已斑駁零星,但是關於紅軍的那一抹顏色,永遠都鮮紅且閃亮。”

(金夢怡在麗水梅灣村錄制的“我眼中的百年情懷”系列短視頻)

【多語種講述】

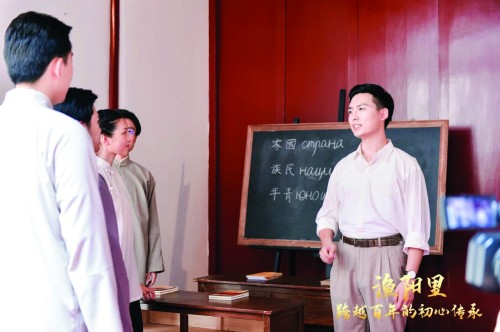

事實上,為增進青年學子對黨史的認同感,今年以來,上外聚焦向世界講述中國共產黨故事,特色謀劃推進黨史學習教育,在全校層面開展“多語種講述上海·黨的誕生地故事”特色活動。

來自各個語種院系的同學們親身尋訪革命遺址,閱讀紅色經典,重溫光輝歲月,促進紅色精神傳承和黨史傳播。首站已在漁陽裡正式啟動。目前已有英語、俄語、日語、德語、印地語等採寫成果陸續通過微信和多語種外文網等平台發布,持續進行全球傳播。

參與前期策劃的同學表示,“上外這次的實踐成果會讓更多的人喜歡,因此更樂於去了解共產黨員在中國復興之路上的探索求真!”

上外“行走的黨課”不僅在中國師生中蓬勃開展,甚至還有“國際版”。就在剛剛過去的4月,上海外國語大學留學生參與了“追尋光輝足跡——虹口區‘4·23世界讀書日’主題閱讀”活動。來自上外中國學的留學生們體驗了“跟著偉人學黨史”紅色閱讀人文行走的試走路線。活動以中共四大紀念館為起點,走進魯迅小道,途經中共中央宣傳部遺址、景雲裡、“左聯”會址紀念館等紅色地標,最終到達位於四川北路公園內的“紅色朗讀亭”。

來自俄羅斯的中國學碩士丹尼斯表示,能夠通過這樣集體“行走”的方式,在輕鬆愉快的體驗中,深入了解周恩來、鄧小平、陳毅等人的留學故事,感悟中國發展的歷史,非常有意義。據悉,上外積極與虹口區開展校地合作,將具有國際影響力的偉人故事用國際化的語言表達,開發英語、法語版紅色閱讀行走路線。

獻禮建黨百年,上外學子將持續以青春之聲,頌歷史崢嶸,發揮語言優勢,在增強自我對黨的認同的同時,利用好海外傳播渠道和載體,向世界講好中國故事,講好中國共產黨的故事。

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微信

掃描關注上海頻道微博

掃描關注上海頻道微博